【高齢労働者の活用ガイド】60歳以上の従業員が安心して働ける職場づくりとは?

高齢労働者の活用と安全な職場づくり|企業が知っておくべき対策と制度活用

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防

高年齢労働者の健康づくりを推進するために、高年齢労働者を使用する又は使用しようとする事業者と労働者に取組

~働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場づくりを進めましょう~

エイジアクション 100

~ 生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善に向けて ~

転びの予防 体力チェック

ロコチェック

少子高齢化が進む現在、企業にとって高齢労働者の活用は避けて通れないテーマとなっています。特に人手不足が深刻化する中、60歳を超えても働く意欲のある人材をどう活かすかは、企業の持続的成長や生産性向上に直結する重要課題です。しかし、加齢に伴う体力や視力・聴力の低下、転倒や腰痛などの労働災害リスクも高まるため、安全・安心な職場環境の整備が不可欠です。

厚生労働省が策定した「エイジフレンドリーガイドライン」や「エイジアクション100」では、高年齢労働者が能力を十分に発揮できる職場づくりのポイントが示されています。さらに、各種チェックリストや先進企業の取り組み事例、補助金制度なども活用すれば、無理なく効果的な環境改善が可能です。

本記事では、高齢労働者を雇用・活用する企業経営者や人事・総務、安全衛生担当者の方々に向けて、実践的かつ効果的な対策を分かりやすく解説します。現場改善の具体例や制度活用のポイントも交えながら、今すぐ実行できる対策を紹介していきます。

2. なぜ今、高齢労働者の活用が必要なのか

労働人口の減少と高齢化の加速

日本の労働力人口は、少子化の影響により年々減少傾向にあります。総務省の「労働力調査」によれば、15~64歳のいわゆる生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、2060年には総人口の約4割が65歳以上になると推計されています。

こうした中、60歳以上の高年齢層の就業がますます重要視されています。実際、65歳以上の就業者数は過去20年で倍増しており、多くの高齢者が「健康なうちは働きたい」と希望しています。それにも関わらず、就業機会や職場環境が整っておらず、意欲やスキルを活かしきれていないのが現状です。

高年齢労働者の就労希望と企業の現実

日本老年学的評価研究(JAGES)などの調査でも、高齢者の多くが「収入のため」だけでなく、「社会とのつながりを保ちたい」「生きがいを感じたい」という理由から就労を希望しています。一方で、企業側は「体力や作業スピードへの不安」「安全管理上の課題」「若手との役割分担の難しさ」などから、十分な受け入れ体制を整えられていない場合も少なくありません。

しかし、経験豊富で安定した技術力を持つ高年齢労働者は、マニュアル化が難しい職務や若手指導など、企業にとって大きな戦力になります。近年では、定年延長や継続雇用制度の見直しに加え、65歳を超える雇用も拡大しており、企業の柔軟な対応が求められています。

法制度と政策的支援の広がり

高年齢者雇用安定法により、65歳までの継続雇用が義務化されているほか、政府も「一億総活躍社会」の一環として高齢者雇用の支援施策を拡充しています。中でも、65歳以上を対象とした就労支援制度や職場改善への補助金制度(エイジフレンドリー補助金など)は、企業の具体的な取組を後押しする有効な手段となっています。

3. 高齢労働者が抱えるリスクと対応策

加齢による身体機能の低下と労災リスクの増加

高齢労働者の活用には、安全性への十分な配慮が不可欠です。厚生労働省のデータによると、労働災害全体の件数は減少傾向にある一方で、「60歳以上」の発生件数は横ばい、もしくは微増傾向にあり、全体に占める割合は年々高まっています。特に「転倒」「腰痛」「墜落・転落」「視覚・聴覚・平衡機能の低下」などが高年齢労働者の主なリスク要因とされています。

エイジフレンドリーガイドラインでも、加齢による変化として次のような機能低下が指摘されています。

- 視力・聴力の低下

- 夜間や薄暗い場所での視認性の低下

- 筋力や関節可動域の減退

- 平衡感覚や反応速度の鈍化

こうした変化により、転倒や機械操作時の事故、無理な姿勢による腰痛・肩こりなどが起こりやすくなります。

リスク対応のための基本的な視点

高年齢労働者の安全確保に向けては、次のような多面的なアプローチが求められます。

- 作業環境の整備

滑りにくい床材、手すりや段差の解消、照明の強化など、物理的リスクを最小限に抑える工夫が必要です。 - 作業方法・機器の見直し

重量物の取り扱いにはリフターや昇降台の活用を推進し、無理な姿勢での作業を減らすよう改善することで、事故や身体負担を軽減します。 - 安全衛生教育の強化

加齢に伴う変化を自覚してもらうための研修や、定期的な安全衛生活動(KY活動、安全パトロールなど)を通じて意識向上を図ります。 - チェックリストの活用と見える化

厚労省が公開している「エイジアクション100」や「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」などを活用し、定期的に現場環境を点検・記録することで、対策のPDCAを回すことができます。

実際の事故データに基づく対応

たとえば、製造業における事故の型別統計(平成25年)では、「転倒」が最も多く、そのうち高年齢者の占める割合は62%とされています。このことからも、現場における歩行環境の整備や段差の解消、滑り止め対策は最優先の課題であると言えるでしょう。

さらに、年千人率(労働者1,000人あたりの年間死傷者数)でも、60歳以上は全年齢平均(2.2)を大きく上回る3.7という高い数値となっています。この背景には、視覚・聴覚・平衡機能の衰えや、とっさの対応能力の低下といった加齢由来の要因が存在します。

4. 安全に働ける環境整備のポイント

高齢労働者が安心して働ける環境を整えるためには、作業現場の構造的な見直しだけでなく、日常的な運用や教育も含めたトータルな職場改善が求められます。ここでは、エイジフレンドリーガイドラインや各種事例をもとに、安全な職場環境づくりの具体策を紹介します。

(1)作業動線・通路・照明などの環境整備

高年齢労働者の災害で最も多いのが「転倒」です。転倒は、床面の凹凸、滑りやすさ、視認性の低さなど、環境要因が大きく関わっています。

【対策例】

- 通路にラインを引いて歩行帯・フォークリフト帯を明確に区分

- 照明を明るくし、視認性を確保

- 床面に滑り止め加工を施し、段差をスロープに変更

- 作業場所の整理整頓を徹底し、通行の妨げを排除

これらは、自動車部品製造業や船舶製造業など多くの企業で導入され、災害発生率の大幅な低下に寄与しています。

(2)作業負荷を軽減する設備導入

筋力や関節の柔軟性が低下する高齢労働者には、「腰への負担が少ない作業姿勢の確保」が極めて重要です。

【対策例】

- 荷役作業は1人作業から2人作業に変更

- 電動リフター、昇降台、カート等の導入による重量物の半自動化

- 作業姿勢に配慮した椅子、足台、専用台の設置

プラスチック製品製造業では、25kgの合成樹脂袋を扱う作業に電動リフターを導入し、2人作業を標準化することで、腰痛リスクが大幅に軽減されました。

(3)視覚・聴覚の変化に対応した工夫

高齢者の視力や聴力の低下に対応する工夫も重要です。

【対策例】

- 操作パネルや表示灯の色分けを明確化

- 音だけでなく視覚的な警報(パトライトなど)を併用

- 点検箇所の色分け(黄色、赤などのコントラスト強い色)

金属加工業のある工場では、旋盤の操作パネルを高齢者向けに再配置し、誤操作による災害を防止する成果を上げました。

(4)柔軟な働き方と業務分担

高齢者の体力や生活リズムに配慮した勤務体制の導入も、生産性と安全性の両立につながります。

【対策例】

- 時差出勤、短時間勤務、隔日勤務の導入

- 若手とのペア作業により負担の分散

- スピードを落とした工程や教育・指導業務への配置転換

業務の再設計により、高齢者は自身の経験を活かしつつ、無理なく継続就労ができる環境を構築できます。

5. 高齢労働者の体力チェックと自覚を促す教育

高齢労働者が職場で安全・安心に働き続けるためには、自身の体力や身体機能の変化を客観的に把握し、適切な行動につなげることが重要です。厚生労働省では、体力や運動機能の状態をチェックするためのツールや教育資料を用意しており、企業による活用が推奨されています。

(1)エイジアクション100のチェックリスト活用

「エイジアクション100」は、高年齢労働者の労働災害防止のために、職場で確認すべき安全衛生管理項目を体系的にまとめたガイドです。以下のようなチェック項目により、現場のリスクを「見える化」できます。

主なチェック例:

- 高年齢労働者向けの作業環境・作業手順の整備はできているか

- 転倒や腰痛など加齢に伴うリスクへの対策が講じられているか

- 高年齢労働者が自分の体力や健康状態を把握できる機会があるか

このような項目を定期的に点検することで、未然防止と継続改善のPDCAサイクルを確立できます。

(2)「転びの予防」体力チェックの実施

転倒事故の多くは、筋力・バランス・柔軟性の低下によって起こります。そこで、職場では簡易な「体力チェック」を取り入れることで、本人に気づきを与えることができます。

推奨されるチェック項目(例):

- 片脚立ち(20秒未満であればバランス能力が低下している可能性)

- 長座体前屈(柔軟性の評価)

- 握力測定(全身の筋力との相関あり)

これらは、厚労省「転倒予防チェックリスト」や日本整形外科学会が公開する「ロコチェック」といったツールを活用して行えます。

(3)加齢の変化を「自覚」させる教育の重要性

高齢労働者の中には、かつての体力感覚のままで作業を続けている人も少なくありません。実際に発生する労働災害の多くが、こうした「無自覚」に起因しています。

効果的な教育の例:

- 加齢によりどの機能が、どの程度低下するかを視覚的に示す講習

- 自身の体力測定結果をフィードバックし、行動改善へ促すワークショップ

- 事故映像や事例をもとにしたKYT(危険予知訓練)の実施

日本冶金工業(川崎製造所)では、中高年齢層向けに特化した安全衛生教育を実施し、自覚の促進と行動変容によって労働災害の大幅な減少を達成しています。

6. 先進企業の取り組みに学ぶ職場改善

高齢労働者の安全・健康確保に成功している企業は、現場環境の改善だけでなく、従業員の意識や業務設計、制度活用など、総合的な取り組みを実施しています。本章では、業種別に代表的な先進企業の事例を紹介し、実際に効果を上げている工夫を解説します。

(1)製造業:作業環境と動線の改善(日本冶金工業)

日本冶金工業・川崎製造所では、50歳以上の労働災害発生率の高さを受け、安全衛生教育の徹底に取り組みました。加齢による視力・平衡感覚の低下を自覚させる研修を行い、自主的な注意力向上を促進。また、作業場の明るさや足元の安全性も見直し、災害件数を半減させることに成功しました。

(2)介護・医療業界:「持ち上げない介護」導入(社会福祉法人 中心会)

介護業界で発生する腰痛リスクへの対応として、社会福祉法人中心会では「持ち上げない介護」の徹底により、介助時の負担軽減を図りました。スライディングボードや移乗用リフトの導入により、ベテラン職員の離職を防ぎつつ、安全な介助環境を実現しています。これにより60代の職員も長く働き続けられる職場となりました。

(3)食品・小売業:店舗での転倒対策を本部主導で展開(株式会社平和堂)

スーパーマーケットチェーンの平和堂では、各店舗で発生する転倒災害を分析し、本部主導で改善策を策定。滑りやすい厨房床材の改良やマットの設置、照明の増設といった対策を講じ、60歳以上のパート従業員の労災発生率を大幅に低下させました。さらに産業医による個別面談を行い、現場での健康管理も強化しています。

(4)運輸業:日々の健康促進活動(日本通運)

日本通運では、社員の健康維持と安全作業の両立を目指し、独自の「日通体操」を導入。朝礼前に全員でストレッチやラジオ体操を行うことで、体力の維持と事故防止を図っています。特に高齢社員には、これが腰痛や肩こり予防に効果的であると好評で、継続就業のモチベーション向上にも寄与しています。

(5)機械製造業:重作業への支援機器導入(ダイキン工業)

ダイキン工業では、大型製品を扱う高負荷作業に対してアシストスーツを試験導入し、高齢作業者の負担を軽減。並行して、工程の自動化と作業時間の短縮も進め、50代後半〜60代のベテラン人材の技術継承と就業継続を可能にしています。現場の声を取り入れて改良を重ねる姿勢が成功の鍵です。

これらの事例から共通して見えてくるのは、「一律の対応」ではなく「高齢者個々の状態に応じた柔軟な改善」が成果に結びついているという点です。技術的対策だけでなく、制度・意識・教育のバランスが重要です。

7. 補助金や制度活用で取り組みを後押し

高齢労働者の職場改善や安全衛生活動の強化を進めるには、一定のコストや時間がかかります。しかし、国や自治体ではこうした取り組みを支援する各種制度が用意されており、うまく活用することで、企業の負担を軽減しながら効果的な改善が可能です。

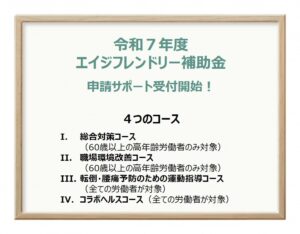

(1)エイジフレンドリー補助金の活用

厚生労働省が実施している「エイジフレンドリー補助金」は、高年齢労働者(60歳以上)の労働災害防止を目的とした職場環境の改善に対して支給される制度です。中小企業が対象で、以下のような費用の一部が補助されます。

補助対象となる主な取組

- 転倒・腰痛防止のための設備導入(段差解消、滑り止め床材、作業台の高さ調整など)

- 健康維持のための運動指導や体力測定の実施

- 外部専門家による職場のリスクアセスメントの実施

- 安全衛生教育の外部講師費用 など

補助額と条件(例:令和7年度)

- 補助率:費用の1/2以内

- 上限額:1事業所あたり最大100万円

- 対象者:60歳以上の労働者を常時1名以上雇用している中小企業

※最新の要項や公募期間については、補助金事務局(JASHCON)や厚労省の公式サイトを参照してください。

(2)高年齢者雇用安定法と継続雇用制度

法制度上、企業は希望者全員に65歳までの雇用機会を確保する義務を負っています(高年齢者雇用安定法)。また、近年では70歳までの就業機会確保の努力義務も定められており、以下のような支援制度が整備されています。

主な支援策

- 高年齢者雇用開発特別奨励金(65歳超継続雇用を実施した企業への奨励金)

- 地域における「シルバー人材センター」との連携支援

- 高年齢者雇用アドバイザーによる個別相談・助言

これらの制度は、継続雇用に伴う人事制度の見直しや業務設計変更を、専門家の支援のもとで円滑に行うための手段として有効です。

(3)自治体による独自支援もチェック

一部の自治体では、国の制度に加えて独自の支援策を展開している場合があります。例として、地域特化の「高齢者就労支援助成金」や「健康職場づくり支援制度」などがあり、地域の商工会議所や産業振興課で情報を得ることができます。

(4)助成制度は「導入のきっかけ」に最適

助成金は「最初の一歩」を踏み出すための後押しとして特に効果的です。例えば、滑り止め床材の設置や電動リフターの導入といった比較的小規模な改善でも、補助を受けて試験導入することができ、効果が確認されれば本格導入に展開しやすくなります。

補助金や助成制度を活用することで、社内での理解や協力も得やすくなり、結果として職場全体の安全文化の醸成にもつながります。

最後に

少子高齢化が進行する現代において、高齢労働者の活用は、企業の人材戦略として避けて通れない重要課題です。60歳を超えても働く意欲のある人材は豊富な経験と知識を持ち、職場に安定感や教育的価値をもたらします。一方で、加齢による身体機能の変化に起因する労働災害リスクは高まっており、企業には職場環境や作業体制の見直しが強く求められています。

厚生労働省が提示するエイジフレンドリーガイドラインやエイジアクション100、各種チェックリストなどを活用することで、高年齢労働者が安全かつ健康に働き続けられる環境整備が実現可能です。また、体力チェックや自覚を促す教育、安全衛生に配慮した設備改善の取組も効果的であり、実際に成果を上げている先進企業の事例も数多く存在します。

さらに、エイジフレンドリー補助金などの支援制度を活用すれば、企業の負担を抑えながら職場改善を進めることができます。制度や専門家の支援を上手に取り入れつつ、無理のない段階的な改善を継続していくことが、高齢労働者の戦力化と生産性の維持・向上につながります。

本記事を通じて、企業の人事・総務・安全衛生担当者が、高年齢者を安心して受け入れ、共に成長できる職場づくりに一歩踏み出すきっかけとなれば幸いです。

【参考】「高年齢労働者の活躍」が求められている背景

高齢化の進展に伴い、日本における社会・企業の人口構成が大きく変化しています。

以前までの人事制度が構造的な限界を迎えつつあるなか、働き方の多様化や、副業・兼業の解禁などの制度の変化もあり、新たな人事の構造を構築することが重要となっています。

新たな人材活用においては、今後さらに大きな層となる高年齢者層(シニア層)の活用が考えられています。さらに生涯現役社会の推進と合わさり、高齢者雇用に取り組む企業が増加すると考えられます。

企業における高齢者雇用のメリットには、シニア人材の豊富な知識・経験を活用できる、チームに多様性をもたらすことができる、人材確保のひとつの手段になる、といったことが挙げられます。

また、こうした高齢者人材を含む労働者が安心して働くことができる環境を整備することも重要です。

次からは、これらをデータで紹介していきます。

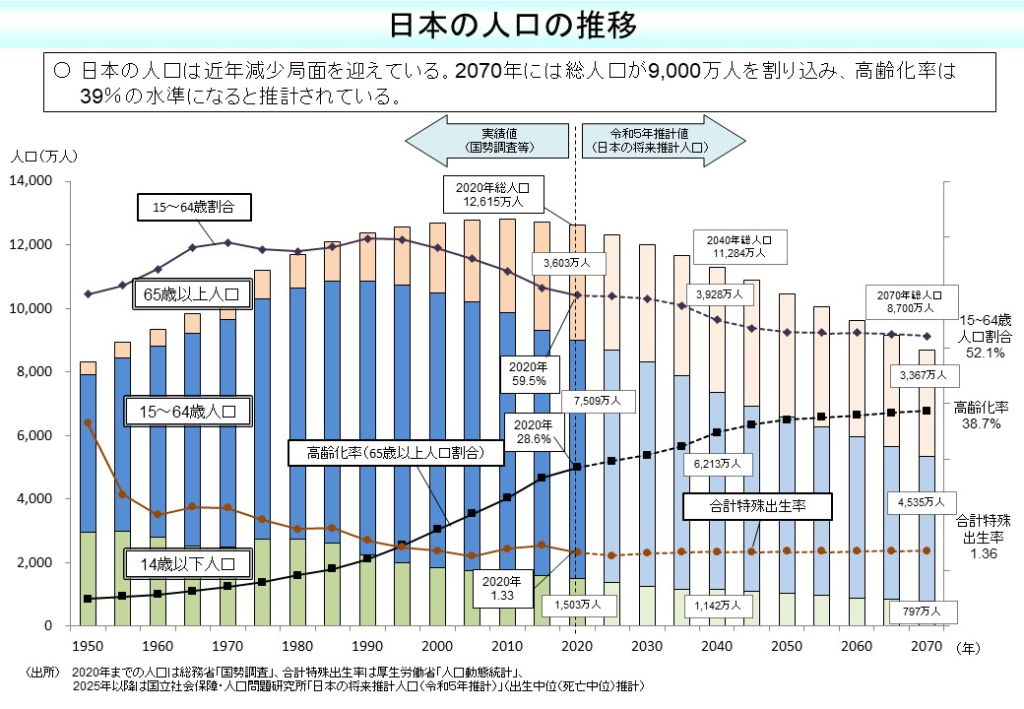

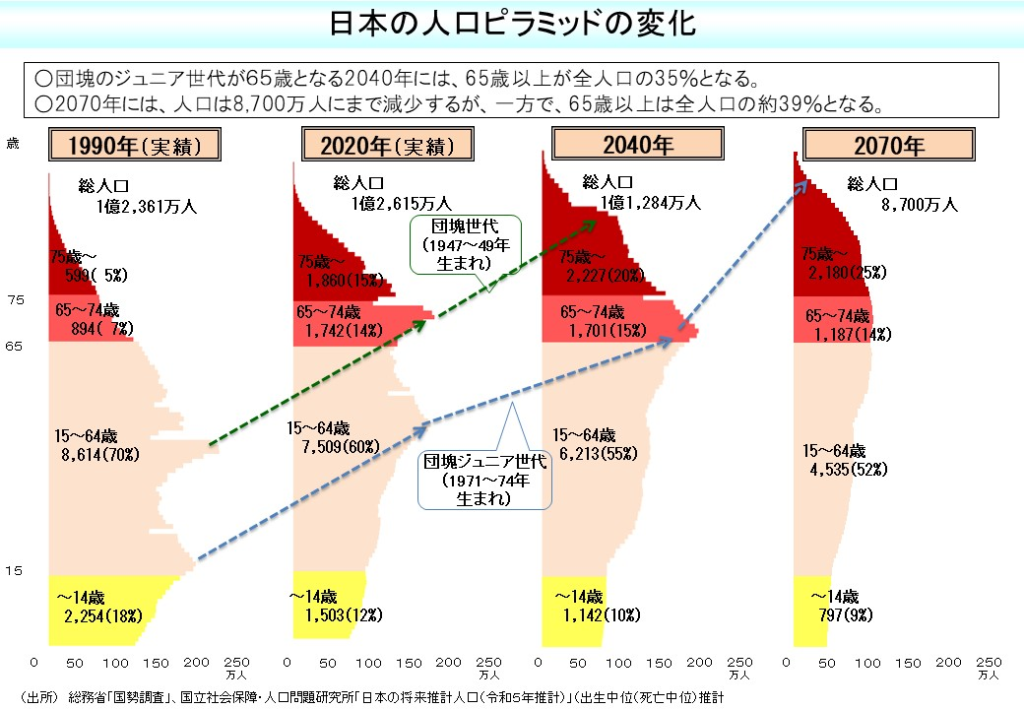

人口の推移、人口構造の変化

厚生労働省「我が国の人口について」によると、日本の人口は近年減少局面を迎えており、2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準になると推計されています(図1)。

また、団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています(図2)。

諸外国と比較しても、日本における少子高齢化の動きは継続しており、今後も、人口の推移や人口構造の変化を注視していく必要があります。

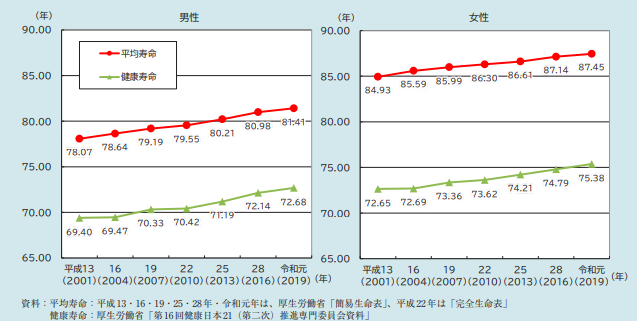

健康寿命と平均寿命の差

「令和5年版高齢者白書」によると、日本は平均寿命は世界一ですが、平均寿命と健康寿命の差(不健康寿命)は約10年となっています(図3)。

そのため、健康寿命を延伸させ、平均寿命との差を如何に小さくするかが重要となっています。

尚、健康寿命とは、健康上の問題で日常生活に制限のない期間としています。

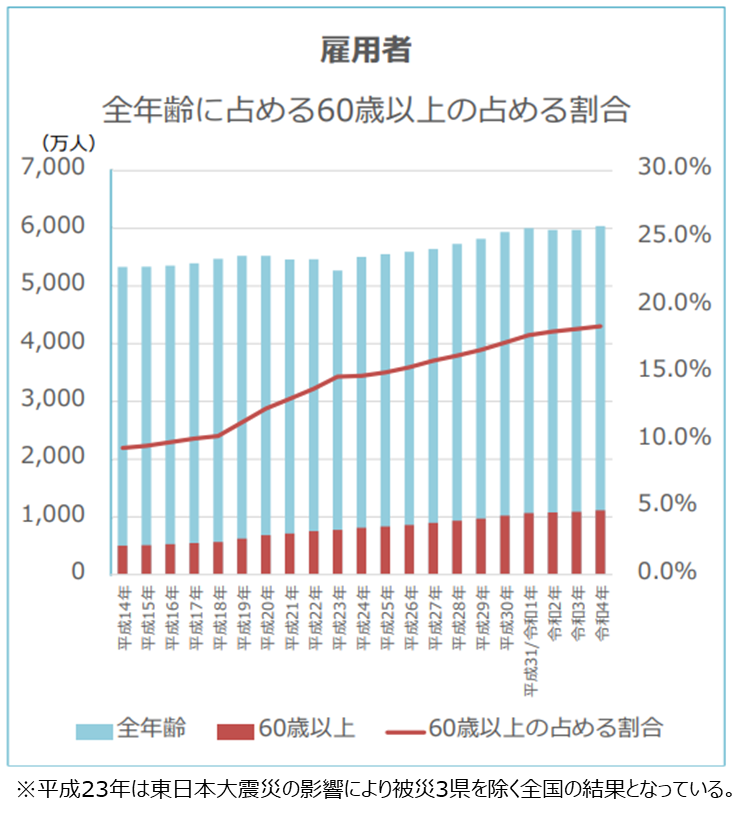

高年齢者の就労と被災状況

雇用者全体に占める60歳以上の高年齢者の占める割合

総務省「労働力調査」によると、令和4年の雇用者全体に占める60歳以上の高年齢者の占める割合は18.4%となっています(図4)。

特に商業や保健衛生業をはじめとする第三次産業で増加しています。

年齢別死傷災害発生状況(休業4日以上)

厚生労働省「労働者死傷病報告」によると、令和4年の労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高年齢者の占める割合は28.7%となっています(図5)。

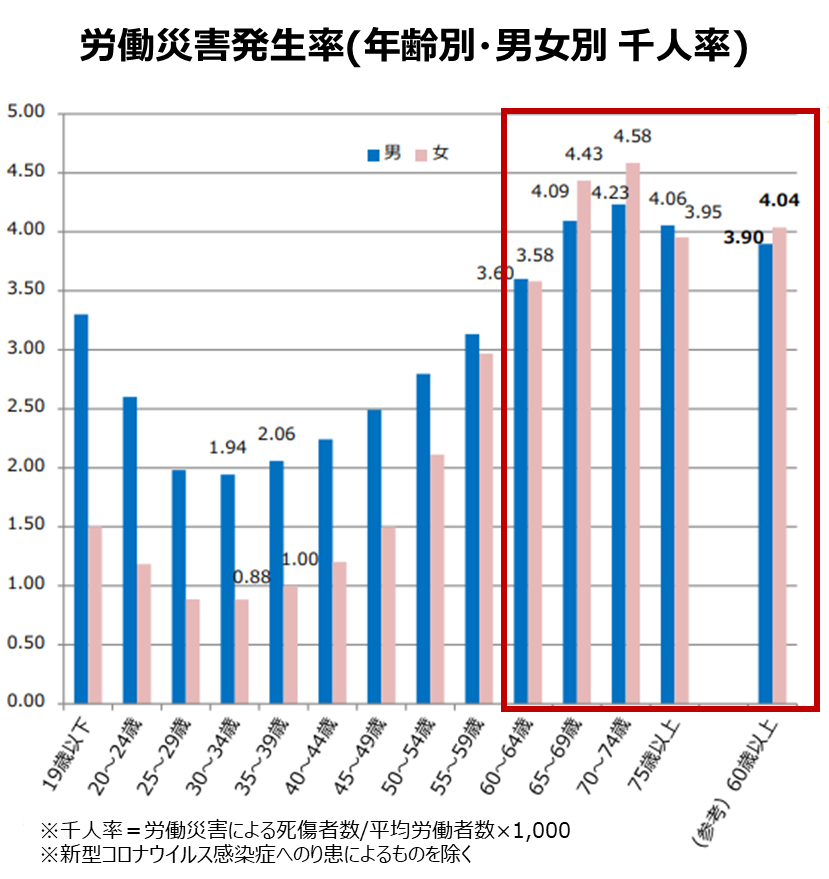

年齢別・男女別の労働災害発生率

厚生労働省「労働者死傷病報告(令和4年)」および総務省「労働力調査(令和4年)」によると、60歳以上の男女別の労働災害発生率(千人率)を30代と比較すると、男性は約2倍、女性は約4倍となっています(図6)。

災害の発生率(千人率)では、若年層と高年齢労働者で高くなる傾向がみられます。中でも、転倒災害、墜落・転落災害の発生率が若年層に比べ高く、女性で顕著です。

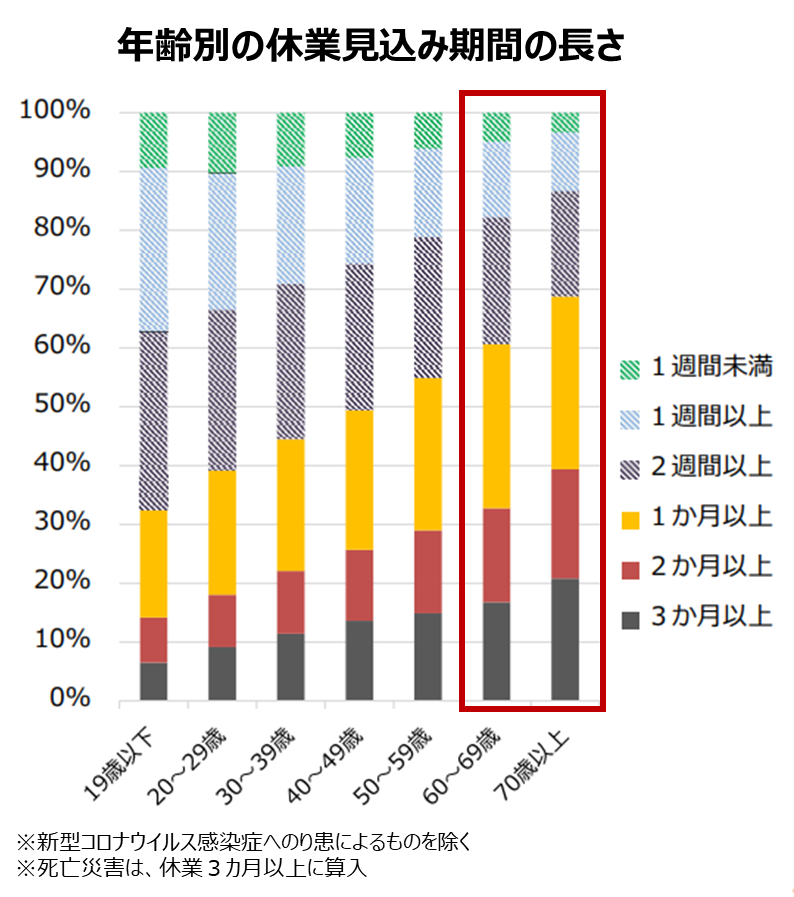

年齢別の休業見込み期間の長さ

厚生労働省「労働者死傷病報告(令和4年)」によると、休業見込み期間は、年齢が上がるにしたがって長期間となっています(図7)。

高年齢労働者と企業側の意識

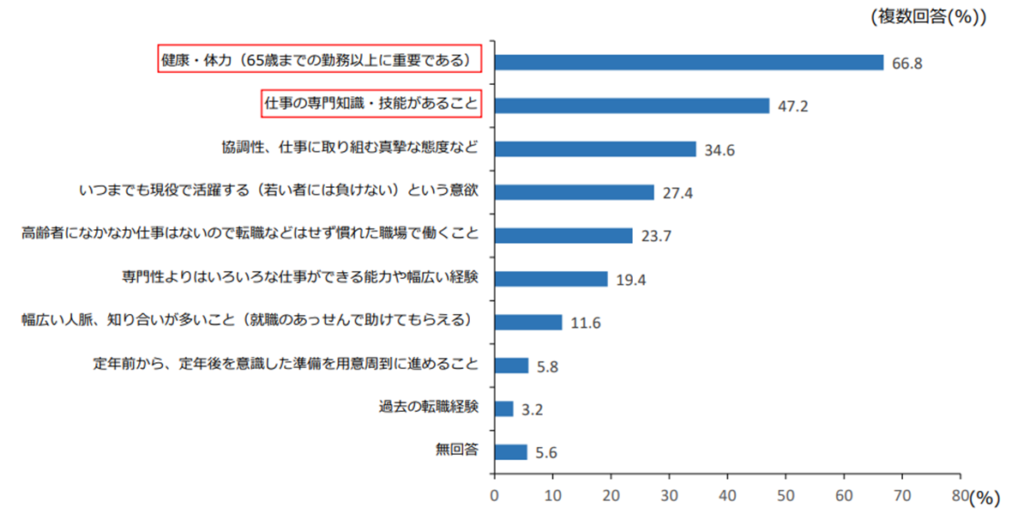

65歳を過ぎても勤めるために必要なこと

65 歳を過ぎても採用されるために必要なことは「健康・体力」が 66.8%と最も多い

労働政策研究・研修機構(JILPT)の「60代の雇用・生活調査 2015年7月」によると、65歳を過ぎても勤めるためには、「健康・体力」が必要であると考える高年齢者が66.8%に上った。次いで「仕事の専門知識・技能があること」と考える高年齢者は47.2%に上った(図8)。

高齢期を迎えた社員の体力等の問題に対する企業の配慮

高年齢労働者に対して、積極的に配慮している企業は31.6%と少ない

労働政策研究・研修機構(JILPT)の「60代の雇用・生活調査2020年3月」によると、雇用者に対して、高齢期を迎えた社員の体力等の問題について、会社側がどの程度配慮しているかを尋ねたところ、以下の順で多くなっています。

- 仕事の内容に関する個人的相談の場はあるが、体力や視力などの問題は個人的な問題として、特に配慮はしてもらえない(37.6%)

- 会社とは仕事の内容について個人的に相談・面接する場が定期的にあり、その際、作業上の問題なども相談できるので配慮してもらっている(31.6%)

- 仕事の内容に関する個人的相談の場は特にないが、契約の年度更新などの際に申し入れれば、職場で用いる文字の大きさや補助器具の購入、作業の速度などについては、見直して(または検討して)くれている (12.6%)

- 会社側は何も配慮(対応)してくれないので、必要な作業機器や什器などは自分で揃えている(6.9%)

エイジフレンドリーな職場づくりが必要

今までみてきたように、働く高年齢者が増加(60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍)しています。

そして、高年齢者は身体機能が低下すること等により、若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休業も長期化しやすいことが分かっています。

そのため、体力に自信がない人や仕事に慣れていない人を含めすべての働く人の労働災害防止を図るためにも、職場環境改善の取組が重要です。

その推進においては、厚生労働省から「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」、中央労働災害防止協会から「エイジアクション100」がそれぞれ公表され、各事業者で活用することが期待されています。

株式会社BE NOBLE 代表取締役、法政大学経営大学院特任講師、MBA(経営管理修士)

医療機関での勤務経験を活かし、ヘルスケア事業者の経営・集客支援、企業・法人向け健康経営支援事業を展開。

中小企業診断士/健康経営エキスパートアドバイザー/キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/鍼灸師/柔道整復師など、多岐にわたる資格を保有し、幅広い視点からクライアントの課題解決に取り組む。

【OFFICE CARE】 貴社の健康投資を支援!

企業の健康経営の導入や福利厚生の活用、従業員への健康投資をサポート。

従業員の健康予防・体調不良・病気による職場復帰まで“からだ”と“こころ” を「出張はりきゅうマッサージ」「メンタルヘルス対策」、職場に付随する悩みである「キャリア形成支援」をおこなっています。

”経営の視点””からだの視点””こころの視点”の3つの視点で効果的なサポートをしてますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。