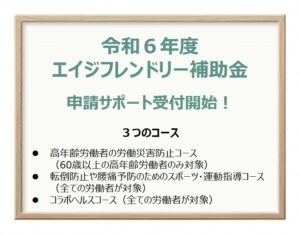

【令和7年度版】エイジフレンドリー補助金とは? 補助対象・申請方法を徹底解説

2025/5/17追記:「令和7年度エイジフレンドリー補助金」の申請受付開始に伴い、最新の情報にリニューアルしています。

近年、高年齢労働者の増加により、企業における労働災害リスクへの対応がますます重要になっています。

特に60歳以上の従業員を雇用する中小企業にとっては、安全対策や作業環境の見直しは避けて通れない課題です。

こうした背景のもと、厚生労働省は令和7年度も「エイジフレンドリー補助金」を継続実施しています。

この補助金は、60歳以上の労働者の安全確保を目的とした設備導入や専門家によるリスクアセスメント、さらに全労働者を対象とした運動指導や健康支援にも活用できる制度です。

中小企業が労働災害防止と健康経営を両立させるための非常に有効な支援策であり、コースごとに補助対象や目的が明確に異なります。

特に注意すべき点として、Ⅰ・Ⅱの支援コースは「60歳以上の高年齢労働者」を対象とした労働災害防止策であるのに対し、Ⅲ・Ⅳの支援コースは年齢を問わず「全ての労働者」の転倒・腰痛災害や健康増進を目的としています。

本記事では、コース別の特徴や申請要件、補助対象となる取組内容を分かりやすく解説します。

エイジフレンドリー補助金の概要

Summary

制度の目的

エイジフレンドリー補助金は、中小企業が高年齢労働者(60歳以上)を安全に雇用し続けることを目的に、職場環境の改善や健康維持に関する取り組み費用の一部を支援する制度です。

具体的には、「60歳以上の労働者の労働災害防止」を目的とした設備導入や職場改善、専門家によるリスクアセスメントのほか、「すべての労働者」を対象とした転倒・腰痛の予防や健康増進のための運動指導など、幅広い活動が対象となります。

エイジフレンドリー補助金の基本情報

- 公募期間:令和7年(2025年)5月15日 ~ 10月31日

- 補助率・上限額:コースにより異なる(最大補助率4/5、上限100万円)

- 対象者:中小企業者であり、60歳以上の労働者を雇用している事業者

補助対象となる主な取り組み

- "高年齢労働者向け"の作業環境改善(段差解消、手すり設置など)

- "高年齢労働者向け"の身体機能の低下を補うために、重量物取り扱いや介護作業の支援機器導入(パワーアシストスーツ等)

- "高年齢労働者向け"の熱中症対策(スポットクーラーや冷却ウェアの導入等)

- "5人以上の労働者を対象"身体機能チェックや運動指導(理学療法士・鍼灸師・柔道整復師・健康運動指導士等による)

- "5人以上の労働者を対象"とした健康教育・禁煙指導・メンタルヘルス研修など(コラボヘルス)

注意点

- 補助金は「交付決定」後に着手した取組に対してのみ支給されます。

- 前払い・リース契約・交付前の発注・支払いはすべて対象外です。

- 原則として、同一年度内に1回の申請に限られ、同一コースでの再申請は不可です。

エイジフレンドリーな職場づくりが求められる理由

~高年齢労働者が安心して働ける環境の整備を~

日本社会は急速に高齢化が進んでおり、企業における労働力の主力層も変化しています。

総務省のデータによると、60歳以上の雇用者は全体の約18%を占め、今後もこの割合は高まる見込みです。

これからの人材活用において、高年齢者の活躍は避けて通れない重要なテーマです。

高年齢労働者の雇用は、企業にとっても多くのメリットがあります。

経験や知識の活用、多様性の確保、人手不足対策としても有効です。

しかしその一方で、身体機能の低下や健康状態の変化により、若年層に比べて労働災害の発生率が高く、休業が長期化しやすいという課題も浮き彫りになっています。

実際、厚労省の調査では、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上が約29%を占めており、特に転倒や墜落災害が多く見られます。

また、60代以降も働き続けるために「健康・体力」が最も重視されているという調査結果もあり、働き手自身も健康面への不安を抱えていることが分かります。

しかしながら、高年齢労働者に配慮した取り組みを積極的に行っている企業はまだ3割程度にとどまっており、多くの職場では十分な対応がされていないのが現状です。

こうした状況を踏まえ、企業には年齢にかかわらずすべての労働者が安心して働ける環境、すなわち「エイジフレンドリーな職場づくり」が求められています。

具体的には、作業負荷の見直し、転倒防止の設備導入、健康管理支援など、高年齢者の身体的・心理的負担を軽減する職場環境の整備が必要です。

その支援策として、厚生労働省は「エイジフレンドリーガイドライン」を策定し、また中央労働災害防止協会は実践ツール「エイジアクション100」を提供しています。

これらを活用し、年齢に関係なく全ての働き手が安全に活躍できる職場づくりを進めることが、企業の持続的成長にもつながる重要な取り組みです。

全体像をつかむ

エイジフレンドリー補助金の4つのコースと共通要件

エイジフレンドリー補助金は、事業者の課題や目的に応じて4つの支援コースが用意されています(表1)。

ⅠとⅡの支援コースは「60歳以上の高年齢労働者」の労働災害防止を目的としていますが、ⅢとⅣの支援コースは「全ての労働者」の転倒・腰痛災害の予防や健康増進を目的としています。

そのため、補助対象や要件、補助率・上限額に違いがあります。

以下では、4つのコースの全体像を表にまとめ、共通する申請要件・注意点も解説します。

各コースの概要

| コース名 | 主な内容 | 補助率 | 補助上限額 | 主な対象 |

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ. 総合対策コース | 専門家によるリスクアセスメント+改善機器導入など | 4/5 | 100万円 | ● 60歳以上の高年齢労働者を雇用する中小企業 ● 自社労災保険適用労働者 |

| Ⅱ. 職場環境改善コース | 高年齢労働者の身体的負担軽減機器の導入、工事など | 1/2 | 100万円 | |

| Ⅲ. 転倒防止・腰痛予防の運動指導コース | 専門家による身体機能チェック+運動指導 | 3/4 | 100万円 | ● 自社労災保険適用労働者5人以上(年齢要件なし) |

| Ⅳ. コラボヘルスコース | 健康診断情報等に基づく健康教育や保健指導等 | 3/4 | 30万円 | ● 自社労災保険適用労働者(年齢不問) |

全コース共通の申請要件

対象事業者

以下のすべてを満たす中小企業が対象です。

- 原則として、事業開始から1年以上経過している

- 中小企業事業者である(表2)

- 補助対象となる作業に60歳以上の高年齢労働者が就いている(Ⅲ・Ⅳを除く)

- 自社の労災保険適用対象であること(役員は対象外)

| 業種 | 常時使用する労働者数 | 資本金又は出資の総額 | |

|---|---|---|---|

| 小売業 | 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |

| サービス業 | 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など | 100人以下 | 5,000万円以下 |

| 卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |

| その他の業種 | 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |

| ※ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。 ※ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。 ※常時使用する労働者数は、企業全体の労働者数から、①日日雇い入れられる者、②二箇月以内の期間を定めて使用される者、③季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者、④試の使用期間中の者を除いて数えます。 | |||

対象労働者

- 「Ⅰ 総合対策コース」、「Ⅱ 職場環境改善コース」 → 60歳以上の労働者

- 「Ⅲ 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース」、「Ⅳコラボヘルスコース」 → 労働者全体(年齢要件なし)

注意点

- 年度内で補助金の申請は1回限り。

- 同一コースでの再申請不可(過去に受給歴がある場合)。

- 複数コースの併願不可。

- 補助対象は導入機器の購入、工事、専門家の謝金などに限られ、リース、前払い、消費税、振込手数料等は対象外です。

「エイジフレンドリー補助金」4種類の申請コース

Application course

エイジフレンドリー補助金は、60歳以上の高齢従業員を対象とした「Ⅰ 総合対策コース高年齢労働者の労働災害防止対策コース」、「Ⅱ 職場環境改善コース」、全従業員が対象となる「Ⅲ 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース」、「Ⅳ コラボヘルスコース」の4種類の申請コースがあります。

それぞれについて説明していきます。

Ⅰ 総合対策コース

~ 専門家のリスクアセスメント+職場環境改善まで一体で支援 ~

対象:労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)

総合対策コースとは?

「総合対策コース」は、労働安全衛生の専門家によるリスクアセスメント(職場の安全診断)と、その結果を踏まえた労働災害防止のための改善対策(設備導入・工事など)をセットで支援するコースです。

高年齢労働者が従事する職場において、「どのような災害リスクがあるか分からない」「安全対策の優先順位が判断できない」といった課題を抱える事業者に適した内容となっています。

補助対象と金額

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助率 | 4/5 |

| 上限額 | 100万円(消費税除く) |

| 対象者 | 60歳以上の労働者が対象業務に就いている中小企業事業者 |

| 補助対象費用 | ① 専門家によるリスクアセスメント費用 ② アセスメント結果に基づく設備・工事等 |

補助対象となる取組の流れ

- 労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントが職場を訪問

- 高年齢労働者の特性(筋力低下・視覚聴覚の衰え等)を踏まえたリスクを診断

- 「段差が危険」「滑りやすい」「無理な姿勢での作業がある」などの改善点を指摘

※このステップの補助だけを受けることも可能です。

優先順位が高いと判断された取組に限り、機器導入や工事費用が補助対象

(例)

- 滑り防止の床材設置

- 高所作業のための手すり設置

- 段差の解消工事

- パワーアシストスーツの導入 など

申請と実施のフロー

- 交付申請書の提出(リスクアセスメントの実施計画、見積書等添付)

- 事務局による審査・交付決定(約1ヶ月)

- 専門家によるアセスメント実施

- 交付申請書の提出(アセスメント結果を基に、労働災害防止対策の実施計画書、見積書等添付)

- 事務局による審査・交付決定(約2ヶ月)

- 改善工事や機器導入の実施

- 完了後に支払請求・補助金の受給

専門家の定義と対象手法

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 専門家の定義 | 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント |

| 補助対象となる手法 | 高年齢労働者の特性に配慮したリスクアセスメント手法 (例:「エイジアクション100」「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」活用など) |

注意点・不交付例

- 同じ職場の同じ箇所への改善は、過去に補助を受けている場合は対象外。

- 「高年齢労働者が従事していない場所の改善」は補助対象になりません。

- 専門家が優先度が高いと判断しても、「職場環境改善コース」で補助対象となっている「転倒・墜落災害防止対策」と「重量物取扱い・介護作業における災害防止対策」、それ以外の取組は補助対象外となります。

活用イメージ

例:製造業A社(従業員50名/高年齢者15名)

段差の多い工場通路で高年齢労働者がつまずきそうになるケースが頻発。

専門家によるアセスメントで、優先順位が高いと判断された取組として➀通路の段差解消、②床の改修、➂リフトの導入が必要と判明。⇒ リスクアセスメント費用(20万円)+ ➀通路の段差解消(20万円)、②床の改修(50万円)、➂リフトの導入(80万円)

⇒ 総額 170 万円、その4/5は 136 万円、うち補助金額は上限の 100 万円

Ⅱ 職場環境改善コース

~ 設備・装置の導入で高年齢労働者の安全と快適を支援 ~

対象:労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)

職場環境改善コースとは?

「職場環境改善コース」は、60歳以上の高年齢労働者が安全かつ快適に働き続けられる職場環境を整備するために、作業負担の軽減や災害リスクを低減する設備・装置の導入費用、関連工事費用を補助するコースです。

リスクアセスメントのような診断は必要なく、具体的な設備導入や工事を行うことで申請可能な点が特徴です。

補助対象と金額

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助率 | 1/2 |

| 上限額 | 100万円(消費税除く) |

| 対象者 | 自社の労災保険に加入する60歳以上の労働者を1名以上雇用している中小企業 |

| 補助対象費用 | 高年齢労働者の身体的負担を軽減し、労働災害を防ぐための設備・工事費等 |

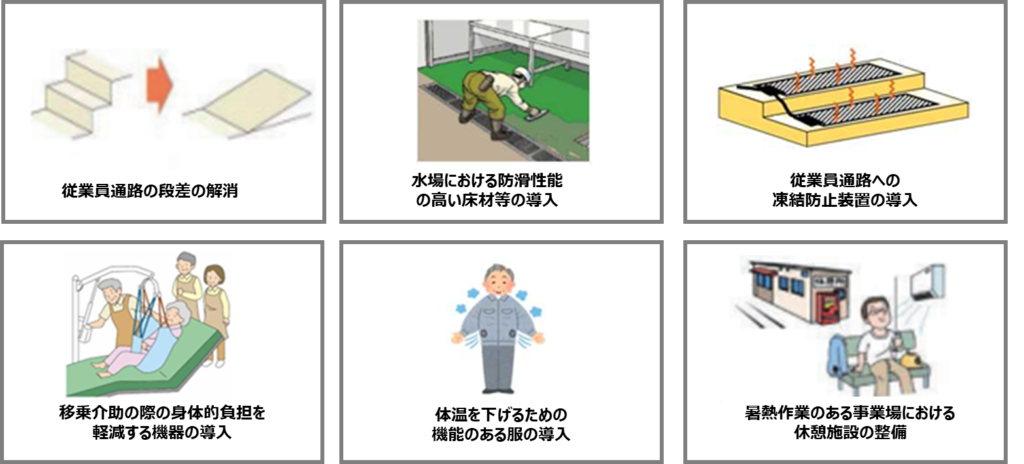

補助対象となる代表的な取組

(ア)転倒・墜落災害防止対策

- 通路や作業場のつまずき防止のための対策(段差解消など)

- 転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入

- 滑り防止加工(防滑床材、凍結防止装置など)

- 手すりの設置

- 高所作業台(自走式は含まない・床面から2m未満・手すり付き)

(イ)重量物取扱いや介護作業の災害防止対策

- リフト・搬送機器の導入(乗用タイプは対象外)

- パワーアシストスーツ

- 作業姿勢を改善する作業台

- 介護現場における移乗・入浴サポート機器の導入

- ノーリフトケアのための技術習得(研修費)

(ウ)熱中症対策

- 冷却ウェア、ファン付き作業服

- スポットクーラー(移動型)

- ミストファン

- ウェアラブルデバイス(熱中症の急変を把握でき、集中的な管理ができる機能のあるもの)

- WBGT指数計(1事業者1点まで)

(エ)その他の対策

- 業務用車両への踏み間違い防止装置の導入(自社名義車両への後付けは対象、新車やリースへの取付は不可)

4.補助対象外となる例

| 対象外内容 | 理由 |

|---|---|

| 工具、事務機器、コンベア、電動ドリルなど | 生産性向上や業務効率化が主目的であり、労働災害防止が目的でないため |

| 顧客・利用者向けの施設・設備 | 高年齢労働者が直接利用しないため |

| 法令上設置義務のある安全装具など | 補助でなく事業者が当然に設置すべきとされているため |

5.申請から補助金交付までの流れ

- 交付申請書類を事務局に提出

- 事務局で審査・交付決定(通常2ヶ月程度)

- 決定通知を受けた後に発注・工事・購入

- 完了後、実績報告書と支払請求書を提出

- 審査後、補助金が支給される

活用イメージ

例:食品加工業B社(従業員20名/高年齢労働者3名)

高齢従業員が出入りする作業場に段差があり、過去に転倒寸前のケースも。

今年度、段差解消工事と滑り止め床材の導入を決定。

工事費用合計80万円のうち、40万円が補助対象に。

このコースに向いている事業者

- 安全対策が明確になっており、すぐに導入・施工に着手したい

- リスクアセスメント等を行わず、単独で改善したい項目がある

- 補助申請にかかる工程を最小限に抑えたい

Ⅲ 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース

~ 専門家による身体機能チェックと運動指導で行動災害を防ぐ ~

対象:労災保険適用の全ての労働者

転倒防止・腰痛予防のための運動指導コースとは?

このコースは、高年齢に限らずすべての労働者を対象に、専門家による身体機能チェックおよび運動指導を通じて、転倒災害や腰痛災害(行動災害)の防止を図る取組を支援するものです。

近年増加している「動作起因型」の労働災害を未然に防ぐことが目的です。

主に、介護・製造・小売などの立ち仕事や動作の多い業種で活用されています。

補助対象と金額

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助率 | 3/4 |

| 上限額 | 100万円(消費税除く) |

| 対象者 | 自社の労災保険に加入する労働者5名以上へ制度活用したい中小企業(年齢不問) |

| 対象取組 | 身体機能チェック、運動指導、最終評価チェック(3ステップ全て実施) |

補助対象となる具体的な流れ

本コースでは、以下の3ステップをすべて実施することが補助要件です。

- 専門家*が事業場を訪問し、労働者一人ひとりの身体状態をチェック

- 転倒リスクや姿勢・柔軟性・筋力・可動域などを評価

- チェック結果をもとに、各労働者に合った運動指導を実施

- ストレッチ、バランス訓練、筋力強化など(集団形式または個別指導)

- 実施状況の写真・資料提出が必要

- 運動指導後に再び身体機能を評価し、効果を確認

- 初回チェックとの比較で改善点を明らかにする

補助対象となる「専門家等」とは?

次の資格者等が「専門家等」となります。

- 医師

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ指圧師

- はり・きゅう師(一定の機能訓練指導の実務経験を有する者)

- 理学療法士

- 作業療法士

- 労働安全・衛生コンサルタント

- 健康運動指導士/健康運動実践指導者

- THPヘルスケア・トレーナー/THP運動指導担当者

- 転倒予防指導士(転倒予防の運動指導等に限る)

- アスレティックトレーナー 等

補助対象外となる内容

| 補助対象外項目 | 理由 |

|---|---|

| オンラインでの運動指導 | 安全性の確保が困難なため、対面のみ対象 |

| 動画教材やマニュアルの購入 | 物品購入は補助対象外 |

| 労働者5名未満の取組 | 対象人数要件を満たさないため |

申請から補助金受給までの流れ

- 実施内容・人数・費用を見積り、申請書を提出

- 審査後、交付決定通知を受領

- ステップ①~③を対面で実施

- 実施記録(写真、チェック結果、参加者名簿など)をまとめて報告

- 支払請求書とともに提出し、補助金受領

活用イメージ

例:介護事業所C社(労働者12名/高齢比率50%)

立ち仕事・抱える作業が多く、腰痛による休職も発生。

理学療法士・鍼灸師による姿勢・体幹評価→集団ストレッチ指導→再評価を実施。

結果、腰痛リスクが高かった3名に明らかな改善効果が見られた。

費用全体72万円→54万円の補助を受給。

このコースに向いている事業者

- 腰痛・転倒リスクを抱える業種(介護・小売・運輸・製造など)

- 日常的な体の使い方による不調・事故を防ぎたい

- 研修・健康管理とあわせて社員の身体機能を可視化したい

エイジフレンドリー補助金対応「転倒防止・腰痛予防プログラム」

弊社では、令和7年度エイジフレンドリー補助金の公募開始にあわせて、企業・事業所向けの「転倒・腰痛予防に特化した運動指導プログラム」の提供をおこなっております。

本プログラムは、中小企業における高年齢労働者をはじめとする全従業員の健康維持と労災予防を目的に、【身体機能チェック】【座学セミナー】【運動指導】を組み合わせて実施する包括的な健康支援サービスです。

国家資格を有する専門家が対応し、補助金要件にも対応した内容でご提供しております。

【令和7年度】エイジフレンドリー補助金対応|転倒防止・腰痛予防プログラム

国家資格者による身体機能チェックと運動指導で従業員の安全と健康をサポート。

転倒・腰痛予防の職場改善プログラムの詳細や導入相談はお気軽にご連絡ください。

「エイジフレンドリー補助金」に対応した各種研修・セミナー

弊社では、職場の健康課題に合わせ、「エイジフレンドリー補助金」に対応した各種研修・セミナーを実施しております。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【OFFICE CARE】研修・セミナー

オフィスにおける健康リテラシー向上のため、健康管理や安全衛生のための研修・セミナーをおこなっております。

● VDT症候群の予防・対策

● 運動・ストレッチ・ツボ押し

● 体力測定・検査

● ライフスタイル

● メンタルヘルスケア など

Ⅳ コラボヘルスコース

~ 健康スコアリング等を活用した職場の健康保持増進を支援 ~

対象:労災保険適用の全ての労働者

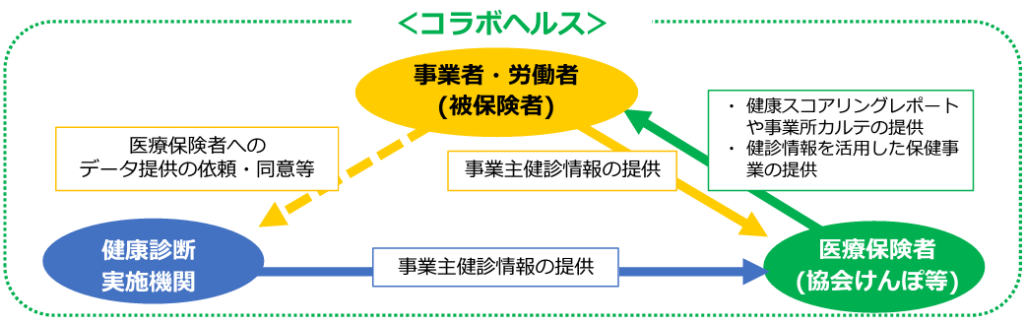

コラボヘルスコースとは?

「コラボヘルス」とは、企業(事業者)と医療保険者(協会けんぽ・健保組合など)が連携し、労働者の健康保持・増進を図るための取り組みのことです。

このコースは、そうしたコラボヘルスの実施を目的とした、健康教育や研修、システム導入、保健指導などの費用を補助するものです。対象となる労働者に年齢の制限はなく、「健康経営」に取り組む企業にも適したコースです。

補助対象と金額

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助率 | 3/4 |

| 上限額 | 30万円(消費税除く) |

| 対象者 | 自社の労災保険に加入する労働者が常時1名以上いる中小企業(年齢不問) |

| 前提条件 | 事業主健診結果を保険者(協会けんぽ等)に提供していること |

補助対象となる具体的な取組内容

(1)健康教育・研修

- 禁煙指導

- メンタルヘルス対策

- ハラスメント対策

- 生活習慣病予防に関する教育

(2)システム導入

- 健康診断結果の電磁的保存・管理を行うシステムの初期導入費用

- 健康スコアリングレポートの活用に必要なツール(例:健康管理クラウド)

(3)栄養・保健指導

- 管理栄養士などによる対面での栄養指導

- 保健師等による個別の保健指導

補助対象外となる主な内容

| 補助対象外 | 理由 |

|---|---|

| オンラインによる教育・指導 | 原則「対面実施」が条件 |

| 健康診断・歯科検診の費用 | 健康維持の前提的義務であり対象外 |

| システム以外のハード機器(PC等) | 補助対象は「初期導入費」のみであり、汎用機器は除外 |

| 腰痛予防運動指導 | →別コース(Ⅲ運動指導コース)で対応 |

申請から補助金交付までの流れ

- 取組内容・見積を用意し、申請書提出

- 審査・交付決定

- 専門家による対面指導/システム導入を実施

- 実績報告書と支払請求書を提出(写真・記録必須)

- 補助金受領

活用イメージ

例:物流業D社(従業員30名)

健康診断の結果、メタボ傾向の社員が多数。

協会けんぽと連携し、管理栄養士による栄養指導と、産業医による生活習慣改善セミナーを実施。

実施記録や写真を添えて報告。

取組費用40万円のうち、30万円の補助を受給。

このコースに向いている事業者

- 健康経営・コラボヘルスに取り組む企業

- メンタルヘルスや生活習慣病予防に課題を抱えている

- 健康診断のデータを活用し、職場改善につなげたい

補助金申請の流れと注意点

~ 申請から受給までの実務ポイントを徹底解説 ~

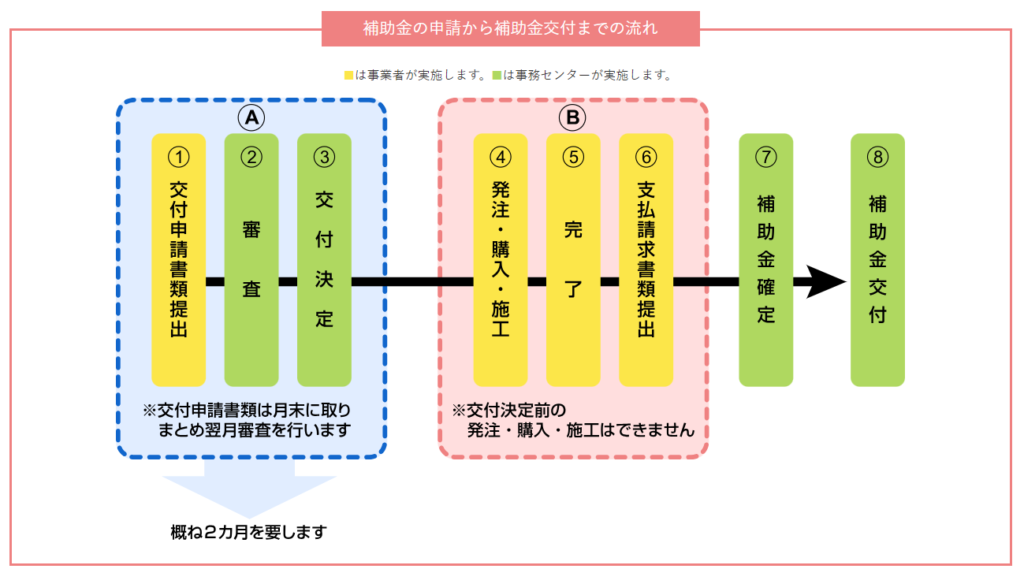

全体の流れ(共通手順)

「総合対策コース」以外のすべてのコースにおいて、補助金の申請から受給までは共通の流れに基づいて進行します。

以下が基本のステップです。

【申請から交付までの基本フロー】

- 事前準備(内容・費用・見積の検討)

- 交付申請書類の提出(見積書など添付)

- 審査・交付決定通知の受領(目安:約2ヶ月)

- 取組の実施(発注・施工・指導など)

※交付決定後に着手 - 取組完了後、実績報告書と支払請求書の提出

- 補助金の支給(審査完了後)

取組ごとの注意点(実施段階)

交付決定前に着手した取組は対象外

- 発注書や請求書の日付チェックあり

- 見積書は発注書の代わりにならない

支払いは「取組完了後」に行うこと

- いわゆる「前払い」「ローン払い」はNG

- 取組完了後に銀行振込などで実施事業者に支払い

消費税・振込手数料などは補助対象外

提出書類のポイント

| 書類 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 交付申請書 | 取組計画、対象経費の明細等 | 見積書を添付すること |

| 実績報告書 | 実施状況、支出証明など | 写真・チェック表・使用教材写しなどが必要な場合あり |

| 精算払請求書 | 実際に支払った額の補助を請求 | 銀行振込明細などの提出必須 |

よくある不備・不交付の原因

| ケース | 内容 |

|---|---|

| 発注書や請求書の日付が交付決定日前になっていた | 補助対象外と判断される |

| 実施報告の添付資料が不足していた | 実施の証明ができず支払不可 |

| 専門家の資格記載がない、または不明確 | 要件不適合となる可能性あり |

| 申請コースと内容が一致していない | コース変更や不交付の恐れ |

提出期限・実施期限

- 実績報告・精算請求の最終締切日:令和8年1月31日

- この日までに、取組の完了・支払い・書類提出を完了させる必要があります

申請のコツと事前準備

- 余裕をもって、申請から逆算してスケジュール設計

- 見積書と実際の支払内容を一致させる

- 専門家・施工業者と連携し、発注・納品・支払いのタイミングを慎重に管理

- 書類チェックは複数人での確認を推奨

申請期間

Application period

- 令和7年5月15日~令和7年10月31日

交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切ることがあるので、注意が必要です。

申請書類提出先

〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階

エイジフレンドリー補助金事務センター「申請担当」

最後に

Lastly

エイジフレンドリー補助金は、労働者の年齢や業種を問わず、企業が職場の安全・健康に配慮した環境整備を進めるための強力な助成制度です。

特に、「Ⅰ・Ⅱのコースは60歳以上の労働者に限定される対策」であるのに対し、「Ⅲ・Ⅳのコースは年齢を問わず全労働者を対象」とする点は、企業がどのコースを選ぶべきかを判断する際の重要なポイントです。

例えば、シニア層の労災防止を目的とするならⅠやⅡの活用を、幅広い年齢層の従業員の転倒・腰痛・健康支援を行いたいならⅢ・Ⅳを検討するとよいでしょう。

補助率も最大4/5(総合対策コース)と非常に高く、取組内容に応じて専門家のサポートを受けながら制度を最大限に活用できます。

令和7年度は申請期間が10月31日までと限られているため、導入を検討している事業者は早めの準備が必要です。

本記事を参考に、適切なコース選定とスムーズな申請を進めてください。着を同時に実現する一歩として、ぜひ積極的にご活用ください。

また、弊社では、認定支援機関として公的支援制度を活用したコンサルティングや補助金・助成金申請サポートもおこなっているため、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

株式会社BE NOBLE 代表取締役、法政大学経営大学院特任講師、MBA(経営管理修士)

医療機関での勤務経験を活かし、ヘルスケア事業者の経営・集客支援、企業・法人向け健康経営支援事業を展開。

中小企業診断士/健康経営エキスパートアドバイザー/キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/鍼灸師/柔道整復師など、多岐にわたる資格を保有し、幅広い視点からクライアントの課題解決に取り組む。

【令和7年度】エイジフレンドリー補助金対応|転倒防止・腰痛予防プログラム

国家資格者による身体機能チェックと運動指導で従業員の安全と健康をサポート。

転倒・腰痛予防の職場改善プログラムの詳細や導入相談はお気軽にご連絡ください。