【令和7年度】東京都「ES(社員満足度)向上による 若手人材確保・定着事業助成金」 - 福利厚生を強化し、若手人材の採用・定着を実現

2025/5/14追記:「ES(社員満足度)向上による 若手人材確保・定着事業助成金」の申請受付開始に伴い、最新の情報にリニューアルしています。

東京都が提供する「ES(社員満足度)向上による 若手人材確保・定着事業助成金」は、中小企業が従業員満足度を高め、若手人材の採用や定着を促進するために活用できる助成金制度です。

従業員の働きやすさを向上させるための福利厚生施策として、住宅補助、食事提供、健康増進サービスの3つの事業をサポートしており、年間最大300万円(助成率1/2)まで助成を受けることができます。

助成対象期間は最長3年間で、若手人材の長期的な定着を実現することが期待されます。

本記事では、助成金の詳細な内容や申請要件、活用方法について具体的に解説します。特に、若手人材の確保に課題を抱える企業にとって、必見の内容です。

助成金の概要

Grant overview

東京都が実施している「ES(社員満足度)向上による 若手人材確保・定着事業助成金」は、企業が従業員満足度(ES)を向上させるために、福利厚生を充実させる取り組みに対して助成を行うものです。

若手人材の採用が難しい中小企業にとって、この助成金を活用することで、福利厚生を通じて働きやすい職場環境を整備し、従業員満足度を高めることができます。

若手従業員(35歳未満)は、特に職場の福利厚生や働きやすさを重視する傾向が強く、企業が従業員のニーズに応えるためには、充実した福利厚生が重要です。

この助成金制度を利用することで、企業は従業員の生活や健康をサポートし、結果的に企業全体のパフォーマンス向上に繋がる効果が期待されます。

助成対象事業

Target business

「ES向上による若手人材確保・定着事業助成金」の特徴は、3つの具体的な福利厚生事業のうち、2つ以上を選択して取り組むことが必要である点です。

助成対象となる事業には、住宅補助、食事提供、健康増進サービスが含まれます。それぞれの事業内容について詳しく見ていきましょう。

1.住宅の借上げ

住宅の借上げは、事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室等を借り上げ、社宅として若手従業員(35歳未満)に新たに提供することです。

特に若手従業員にとって、住居費は家計の中で大きな負担となる項目であり、企業によるサポートは、従業員にとって大きな安心感をもたらします。

従業員の生活が安定し、仕事に集中できる環境が整うことで、若手従業員の定着率が向上し、離職を防ぐ効果が期待されます。住宅補助は、従業員満足度を直接的に向上させる重要な施策です。

“新たな提供”について

過去 1年間に従業員向けの借上げ住宅を用意しておらず、助成金の支給が決定された日以降に新たに賃貸契約を結ぶことを指します。

2.食事等の提供

食事等の提供は、事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を新たに提供支援することです。

従業員の健康をサポートするために、社内食堂を設置したり、宅配弁当を提供したりすることが含まれます。栄養バランスの取れた食事を提供することにより、従業員の健康が改善され、欠勤率の低下や生産性の向上に繋がります。

また、食事提供は従業員同士のコミュニケーションを促進する効果もあり、職場の雰囲気を明るくし、職場内の連携やチームワークを強化することにも寄与します。健康的な食事は、従業員の活力を維持するために欠かせない要素です。

なお、新たな提供とは、以下の分類に基づき、同じ分類に属さないサービスを提供することをいいます。

| 分類 | 概要 |

|---|---|

| ➀ 設置型社食サービス | 置き型コンビニ、自動販売機(食べ物) |

| ➁ 専用機械による飲料提供 | ウォーターサーバー 、給茶機、コーヒーマシン、自動販売機(飲み物) |

| ➂ 弁当類の定期的な配達 | 弁当の定期配達、飲料の定期訪問による販売 |

| ➃ 弁当類の定期的な社内販売 | 弁当販売業者による事業所内での弁当販売 |

| ➄ 出張型食堂 | 事業所内でのケータリング形式での食事等の提供(設備工事を伴うものは除く。) |

“新たな提供”について

過去1年間、都内の事業所で同じ種類のサービス(※分類①~⑤)を行っておらず、支援の決定後に新たに食事などのサービス提供事業者と契約すること。

ただし、助成期間が1年を超える場合は、過去に助成を受けた同じサービスを継続するケースなどは例外となります。

3.健康増進サービスの提供

健康増進サービスの提供は、事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために健康増進に係る支援を、新たに提供することです。

従業員の心身の健康をサポートするために、健康増進や身体の不調を予防することを目的としたセミナー(座学・実技講座)、法定外の健康診断や産業医との個別面談、健康管理アプリの活用、さらに健康機器の購入・レンタルなどが含まれます。

これらの取り組みにより、従業員の健康が維持され、仕事への集中力や意欲が高まり、結果として職場全体の生産性やパフォーマンスの向上につながります。

なお、健康増進サービスの提供は、下表1.または2.のどちらかに分類される必要があります。

また、1.のア~エに該当する取組は、「新たに始めるもの」であることが条件です。

| 分類 | 例・備考 | |

|---|---|---|

| 1.健康増進に資するサービスの利用 | ア.都内事業所での実技講座 | 集合形式で実施する肩こり腰痛予防セミナー、ヨガ講座など |

| イ.都内事業所での座学講座 | 集合形式で実施する健康(正しい姿勢によるVDT作業、生活習慣病予防、食生活改善など)をテーマにしたセミナー等 | |

| ウ.法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施 | ー | |

| エ.産業医等の面談、ストレスチェック等の実施 | 治療・施術の類を除く。 | |

| 2.都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル | ー | ランニングマシン、マッサージチェア、健康促進のための仮眠シート・昇降式デスクなど 娯楽性の強いものを除く。 |

“新たな提供”について

「新たに取り組む」とは、過去1年間、同じ種類の取組を都内の事業所で実施していないこと、かつ、助成金の決定後に、その取組に関するサービス提供業者と新たに契約することを意味します。

ただし、助成期間が 1年以上で、以下のいずれかに当てはまる場合は、例外として「新たな取組」として扱われます。

- 過去に助成された取組を今年度も続ける場合

- 過去に助成された取組と同じ分類の活動を今年度も行う場合

「ES向上による若手人材確保・定着事業助成金」に対応した各種研修・セミナー

弊社では、職場の健康課題に合わせ、「ES向上による若手人材確保・定着事業助成金」に対応した各種研修・セミナーを実施しております。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【OFFICE CARE】研修・セミナー

オフィスにおける健康リテラシー向上のため、健康管理や安全衛生のための研修・セミナーをおこなっております。

● VDT症候群の予防・対策

● 運動・ストレッチ・ツボ押し

● 体力測定・検査

● ライフスタイル

● メンタルヘルスケア など

助成率と助成限度額

Rates and limits

助成金の助成率は、対象経費の1/2であり、企業が行う福利厚生事業にかかる費用の半分が助成されます。

また、助成限度額は、選択した事業ごとに異なりますが、2つ以上の事業を選択して取り組むことで、年間最大300万円まで助成を受け取ることが可能です。

助成金は年間最大300万円まで支給されるため、企業は複数の事業を選択して組み合わせることで、最大限のサポートを受けることができます。

| 取り組み | 概要 | 助成率 | 助成限度額 |

|---|---|---|---|

| 住宅の借上げ | 35歳未満の従業員を対象とした住宅の借上げ | 対象経費の1/2 | 最大200万円/年 |

| 食事等の提供 | 職場での食事等を継続的かつ定期的に提供するサービスの導入 | 最大50万円/年 | |

| 健康増進サービスの提供 | 従業員の健康増進を目的とするサービスの導入 | 最大50万円/年 |

対象となる経費

Target expenses

対象経費(詳細)

| 取組み | 対象となる経費 | |

|---|---|---|

| 住宅の借上げ | ➀ | 借上げ住宅の家賃、管理費(共益費) ・ただし、1戸当たり月82,000円(管理費・共益費含む)を上限(1戸につき41,000円/月が助成限度額)とします。 |

| ➁ | 礼金、更新料、仲介手数料 ・ただし、それぞれ1戸につき1回限り、82,000円(1戸につき 41,000円が助成限度額)を上限とします。 ・仲介手数料については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条の規定による仲介手数料の限度額の範囲内に限ります。 | |

| 食事等の提供 | ➀ | 食事等の提供に係る飲食代 ※一人当たりで換算した飲食の提供量及び価格が、社会通念上相当と認められるものであること。 ※契約に基づく継続的かつ定期的なサービスの利用に限ります。 |

| ➁ | 食事等の提供に係るサービスの利用料、初期導入費用、配達料 ※契約に基づく継続的かつ定期的なサービスに限ります。 | |

| ➂ | 食事等の提供に伴う設備のレンタル又は購入費用 ※汎用性があり、助成対象事業の目的以外で使用できる設備については対象外です。 | |

| ➃ | その他、食事等の提供に必要な費用で、財団理事長が適当と認めたもの | |

| 健康増進サービスの提供 | ➀ | 健康増進に係るセミナー・研修等(座学・実技)の実施費用 例:都内事業所内で集合形式で実施するヨガ講座・食生活改善セミナー等の講師料 |

| ➁ | 法令等で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施に係る費用 ※医療行為・医療類似行為・施術は対象外です。 ・35歳以上のみを対象とするものでも可 例:法定外項目に係る健康診断の実施費用、法定外の産業医面談実施費用、従業員50名未満の事業場におけるストレスチェックの実施費用等 | |

| ➂ | 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入又はレンタル費用 ※娯楽性の強いもの・美容効果があるとされるものは対象外です。 | |

| ➃ | その他、健康増進サービスに必要な費用で、財団理事長が適当と認めたもの |

対象外経費(詳細)

| 取組み | 対象とならない経費 | |

|---|---|---|

| 全事業共通 | ➀ | 契約から実施、支払までの一連の手続が、取組期間内に行われていない経費。 |

| ➁ | 消耗品(使用可能期間が1年未満の事務用品、日用品等) | |

| ➂ | 直接人件費(雇用する従業員への支払経費等) | |

| ➃ | 間接経費(税金等の公租公課、振込手数料等) | |

| ➄ | 中古品の購入費 | |

| ➅ | 電気代、ガス代、水道代、通信回線費等 | |

| ➆ | 通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象事業の経費が明確に区分できない経費 | |

| ➇ | 汎用性があり、他の用途にも使用可能なものの経費 | |

| ⑨ | 一般的な市場価格又は助成対象事業の取組内容に対して著しく高額な経費 ※既製品として一般的に取引されていないものや特注品等は対象外 | |

| ⑩ | 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者等との取引に係る経費 | |

| ⑪ | 現金又は口座振込以外の方法により支払われた経費 ただし、売主側の事情により上記の支払方法が選択できず、やむを得ず法人名義のクレジットカードにより支払う場合を除く。 | |

| ⑫ | 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)との取引 | |

| ⑬ | 自社の通常業務に係る経費(自社が生業としている業務の委託や自社で取り扱う製品の購入等) | |

| ⑭ | 2か年以上にわたり実施する事業で、実施する事業および経費が各年に区分できないもの | |

| ⑮ | 解約時の解約手数料、違約加算金等 | |

| ⑯ | 各種保険料 | |

| ⑰ | 事業主の負担割合が50%未満の費用 | |

| ⑱ | 購入時等にクレジットカードやポイントカード等の利用により付与されるポイント分 | |

| ⑲ | 見積書、契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細等の経費関係帳票類が不備のもの | |

| ⑳ | 社会通念上助成対象とすることがふさわしくな公的な資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 | |

| 住宅の借上げ | ➀ | 敷金、保証金 |

| ➁ | 生活に必要な備品の取得又はレンタル費用 例:洗濯機や冷蔵庫のレンタル費用 等 | |

| ➂ | 引っ越し費用 | |

| ➃ | 入居時又は退去時の清掃代、鍵交換代等 | |

| ➄ | 駐車場代、駐輪場代 | |

| ➅ | 住宅の購入又は建設費用 ※助成対象事業者が所有する住宅は対象外です。 | |

| ➆ | 既存住宅の改修費用 | |

| 食事等の提供 | ➀ | 来客や会議等で提供する飲食物の購入費用 例:会議用のお茶菓子、お茶、弁当の購入費用 等 |

| ➁ | 宴会・懇親会等、娯楽性の強い食事費用 例:酒類、タバコ 等 | |

| ➂ | サプリメント等の購入費用 | |

| ➃ | 都内事業所(屋内)以外で提供される食事に係る費用(例:飲食店のテイクアウト、小売店の購入品 等) | |

| ➄ | ランチバウチャー等の金券手配費用 | |

| 健康増進サービスの提供 | ➀ | 娯楽目的のものに対する費用(例:ボーリング大会、ゴルフ等) |

| ➁ | 美容目的のものに対する費用 | |

| ➂ | 従業員個人に支給・貸与する衣類等有形物に対する費用 | |

| ➃ | 医療行為、医業類似行為、施術に対する費用 | |

| ➄ | 健康管理に資する資格の取得支援費用 |

助成対象期間および助成金支給申請期間

Target period and payment application period

助成対象期間は、1年目の支給決定日から起算して最長3年間です。

ただし、毎年続けて助成を受けるには、以下のように年ごとに申請が必要です。

- 1年目の開始日から1年間を「取組期間」と呼びます。

- 助成を 2年目も続けたい場合は、「1年目の終了の3〜2か月前」に2年目の申請を出す必要があります。

- 同様に、3年目も続けたい場合は、「2年目の終了の3〜2か月前」に3年目の申請が必要です。

助成対象期間内に、選択した福利厚生事業を継続的に実施することが求められます。

助成金の支給申請は、毎年行う必要があり、適切な実績報告を行うことで翌年の助成を受けることが可能です。

企業は、最初に立てた計画に基づいて、福利厚生の充実を長期的に進め、従業員の満足度を高め続けることが重要です。3年間という長期的な支援を受けることで、企業は安定的に福利厚生を充実させ、効果を持続的に享受することができます。

助成対象事業者の17の要件

17 requirements

助成金を受け取るためには、企業が以下の17の要件を満たしている必要があります。

- 都内に事業拠点があること

本店登記または支店・営業所等が都内にあり、営業実態があること。 - 中小企業等であること(下表参照)

中小企業基本法に定められた資本金・従業員数の要件を満たしていること。 - 若手含む従業員を6か月以上雇用していること

都内勤務の常時使用かつ雇用保険被保険者を1人以上、6か月以上継続雇用していること。 - 若手従業員比率が30%以下であること

申込日時点で、35歳未満の若手が従業員全体の30%以下であること。 - 過去3年間の若手採用が10%以下であること

直近3年間で若手(35歳未満)の採用数が常時使用従業員の10%以下であること。 - 過去1年以内に求人活動を実施していること

ハローワークや民間紹介事業所を通じて若手人材を含む求人活動を行っていること。 - 労働関係法令を遵守していること

賃金、残業代、有休、ハラスメント防止等の労働法令を遵守していること。 - 都税の未納がないこと

法人・個人を問わず、納付すべき都税に未納がないこと。 - 過去5年以内に不正受給がないこと

過去5年以内に東京都の助成事業で不正がなく、関与していないこと。 - 重大な法令違反がないこと

過去5年以内に重大な法令違反・処分歴がないこと - 風俗営業等に該当しないこと

風俗営業や性風俗関連営業等を行っていないこと。 - 暴力団と関係がないこと

暴力団やその関係者と関わりのある役職員がいないこと。 - 宗教・政治活動が主目的でないこと

宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 - 都への債務支払に滞りがないこと

東京都への賃料・使用料などの支払に滞納がないこと。 - 事業継続性が確保されていること

倒産・再生手続き中でなく、事業継続が見込まれること。 - 休眠会社でないこと

法的に解散扱いとなる休眠会社ではないこと。 - 同一内容の助成金を受給していないこと

同一の目的・内容で他の助成金を受給または申請していないこと。

| 業種 | 常時使用する労働者数 | 資本金又は出資の総額 | |

|---|---|---|---|

| 小売業 | 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |

| サービス業 | 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など | 100人以下 | 5,000万円以下 |

| 卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |

| その他の業種 | 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |

| ※ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。 ※ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。 ※常時使用する労働者数は、企業全体の労働者数から、①日日雇い入れられる者、②二箇月以内の期間を定めて使用される者、③季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者、④試の使用期間中の者を除いて数えます。 | |||

助成金申請の流れ

Application flow

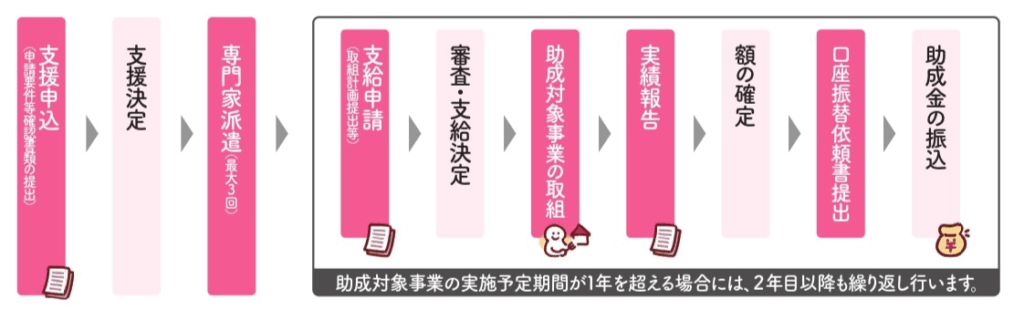

助成金を申請するためには、以下の手順に従って申請を進める必要があります。

支援決定後には、専門家派遣を受けて「取組計画」を作成する必要があります。尚、専門家派遣にかかる費用は無料で、最大3回まで受けることができます。

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 リーフレット(公益財団法人 東京しごと財団)

スケジュール

Schedule

助成金のスケジュールは下表の通りです。

前期と後期の2回の受付期間があり、各期の支援申込については、書類審査が通った順で支援決定がおこなわれます。

受付予定企業数を上回った場合は期間前に受付が終了します。

| 支援申込受付期間(受付先着順) | 受付予定企業数 | |

|---|---|---|

| 前期 | 令和7年5月12日(月)~令和7年8月8日(金) | 30社 |

| 後期 | 令和7年8月18日(月)~令和7年11月14日(金) | 30社 |

助成金を活用した成功事例

Success story

東京都の「ES向上による 若手人材確保・定着事業助成金」を活用した成功事例をいくつか紹介します。

住宅補助制度と健康増進サービスで定着率向上

東京都内のある製造業の中小企業A社は、住宅補助と健康増進サービスの2つを同時に導入しました。

従業員の住居費を企業が一部負担し、さらに実践的な運動プログラムを提供することで、従業員の生活と健康が安定。

これにより、若手従業員の離職率が大幅に低下し、定着率が向上しました。

社員食堂とメンタルヘルスケアで生産性向上

別のIT企業B社では、社内食堂を設置し、従業員に栄養バランスの取れた食事を提供しました。

また、VDT症候群の予防・対策(座学・セルフケア実践)を導入することで、従業員のストレスが軽減され、集中力が向上しました。

この結果、欠勤率が減少し、生産性が大きく向上しました。

健康増進サービスと食事提供で職場の雰囲気を改善

サービス業の企業C社では、肩こり・腰痛予防のセミナー(理論、セルフケア実践)と社内食堂を設置し、従業員の健康意識を高めました。

従業員同士が食事の時間を共有することで、コミュニケーションが活発化し、職場の雰囲気が大幅に改善されました。

従業員同士のつながりが強化され、職場全体のモチベーションが向上しました。

福利厚生の充実がもたらす効果

Effect

福利厚生を充実させることで、企業は従業員満足度を高め、従業員の定着率を向上させることができます。

特に若手従業員にとって、福利厚生の充実は働きやすさに直結する重要な要素です。

充実した福利厚生は、従業員のモチベーションを向上させ、企業全体のパフォーマンスを引き上げるための強力なツールとなります。

最後に

Lastly

東京都の「ES(社員満足度)向上による 若手人材確保・定着事業助成金」は、若手人材の採用や定着に課題を抱える中小企業にとって非常に有効な支援制度です。

2つ以上の福利厚生事業を選択して取り組むことで、年間最大300万円の助成金を受け取ることができ、最長3年間のサポートを受けることが可能です。

住宅補助制度、食事提供、健康増進サービスを通じて従業員の満足度を高め、企業の成長を促進しましょう。

助成対象事業者の要件を確認し、計画的に福利厚生を導入することで、若手人材の定着率向上に大きく寄与することが期待されます。

株式会社BE NOBLE 代表取締役、法政大学経営大学院特任講師、MBA(経営管理修士)

医療機関での勤務経験を活かし、ヘルスケア事業者の経営・集客支援、企業・法人向け健康経営支援事業を展開。

中小企業診断士/健康経営エキスパートアドバイザー/キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/鍼灸師/柔道整復師など、多岐にわたる資格を保有し、幅広い視点からクライアントの課題解決に取り組む。

【OFFICE CARE】 貴社の健康投資を支援!

企業の健康経営の導入や福利厚生の活用、従業員への健康投資をサポート。

従業員の健康予防・体調不良・病気による職場復帰まで“からだ”と“こころ” を「出張はりきゅうマッサージ」「メンタルヘルス対策」、職場に付随する悩みである「キャリア形成支援」をおこなっています。

”経営の視点””からだの視点””こころの視点”の3つの視点で効果的なサポートをしてますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。