企業の体力測定導入ガイド|職場の健康と安全を可視化する方法

少子高齢化や人手不足が深刻化するなか、企業において従業員の健康と体力の維持は、単なる福利厚生にとどまらず、重要な経営課題のひとつとなっています。

特に高齢従業員の増加に伴い、業務中の事故リスクや生産性の低下、慢性的な体調不良によるプレゼンティーズムなど、多くの問題が顕在化しています。

こうした背景のもと注目されているのが、「体力測定」の導入です。

体力を“見える化”することで、個々の身体的な課題を把握し、的確な予防策や健康支援につなげることが可能になります。

本記事では、企業が従業員向けに体力測定を導入する意義や具体的な測定項目、実施方法、測定結果の活用法に至るまでを体系的に解説しています。

また、体力測定の実施により得られる経営的メリットや、国家資格を持つ専門職による支援体制、助成金制度の活用など、現場で役立つ実践的な情報も網羅。

安全配慮義務や健康経営の観点からも、企業が取り組むべき「体力の見える化」について、ぜひこの機会に理解を深めていただければ幸いです。

なぜ職場に体力測定が必要なのか

the need for physical fitness tests

企業が体力測定を導入する理由は単なる健康チェックにとどまらず、社会全体の構造変化と密接に関係しています。

特に近年は、高齢労働者の増加やプレゼンティーズムの深刻化、安全配慮義務の強化、そして健康経営の潮流が重なり、体力の「見える化」が求められるようになってきました。

本章では、体力測定の重要性を社会的・法的背景から紐解き、なぜ今、企業が取り組むべきなのかを解説します。

2-1. 高齢労働者の増加と労災リスクの顕在化

日本の労働市場では、65歳以上の就業者数が急増しています。

総務省の調査によれば、2023年時点で高齢就業者は約900万人にのぼり、定年延長や再雇用によって今後も増加が見込まれます。

しかし、高齢労働者は以下のような身体的リスクを抱えています。

- 筋力やバランス能力の低下による転倒

- 腰痛・関節痛などの慢性疾患

- 視覚・聴覚・反応速度の低下によるミスや事故

- 疲労の蓄積が早く、回復が遅い

実際、厚生労働省の労災統計では、60歳以上の労災発生件数は増加傾向にあり、「転倒」「無理な動作」による事故が多くを占めています。

これらの災害は、事前に体力の状態を把握し、作業内容の見直しなど必要な対策を講じることで予防できる可能性が高いものです。

体力測定は、こうしたリスクの「見える化」を行ううえで極めて有効です。

2-2. 健康課題の早期発見とプレゼンティーズム対策

体力測定は単に「運動能力を測る」ものではなく、従業員の健康状態を可視化し、将来的な疾病や障害の予兆を早期に発見する重要な機会でもあります。

特に近年注目されているのが「プレゼンティーズム(出勤しているが、健康問題によりパフォーマンスが低下している状態)」への対応です。

肩こり、腰痛、疲労感といった不調は、作業効率の低下やミスの増加を引き起こし、企業全体の生産性に大きな影響を及ぼします。

こうした不調を体力測定により定量的に捉えることで、以下のように適切な介入を早期に提供できる体制を整えることが可能となります。

- 疲労の蓄積が見られる従業員へのマッサージ施術

- 筋力・柔軟性の低下がある人への運動指導

- 集中力の低下が見られる人への生活習慣アドバイス

2-3. 安全配慮義務・労働安全衛生法への対応

企業には、労働安全衛生法に基づく「安全配慮義務」があります。

労働安全衛生法では、事業者に対し、労働者の安全と健康を確保するための措置を講じる義務が明記されています。

高齢者や既往歴のある従業員に対しては特に、以下のような対応が求められます。

- 高齢者や既往歴のある従業員への適切な作業配置

- 身体機能に応じた作業負荷の軽減、休憩時間の見直し

- 転倒防止のための環境整備(手すり設置、段差解消など)

体力測定のデータは、こうした安全配慮を科学的根拠に基づいて行うための重要な基盤になります。

測定結果をもとに、作業負荷の見直しや職場改善、教育指導を行うことにより、労災リスクの低減と法令順守の両立を実現できます。

2-4. 健康経営と人材戦略の一環としての活用

経済産業省が推進する「健康経営」では、従業員の健康を企業価値向上の戦略として捉え、組織全体での取り組みが求められています。

体力測定は、健康経営の具体的施策として非常に有効です。

従業員の体力状況を可視化し、そのデータをもとにした健康プログラムの企画・提供、さらには「健康投資の効果測定」まで一貫した仕組みを作ることで、企業のブランド力向上、人材確保、離職防止といった成果にもつながります。

特に人手不足が深刻な業界においては、「健康で長く働ける職場づくり」が中長期的な人材戦略の柱となります。

2-5. 社内コミュニケーションと健康文化の醸成

体力測定を全社的に実施することで、従業員の間に健康への関心が広がり、職場内のコミュニケーションが活性化する効果もあります。

部署を超えたチーム単位で測定を行ったり、測定結果をもとに健康改善の目標を共有することで、自然と「健康を大切にする文化」が根づいていきます。

このような文化の醸成は、従業員の自発的な健康行動を促すだけでなく、上司や管理者が健康リスクに対して気づきを持ちやすくなる環境づくりにも貢献します。

体力測定は“見える化”による職場改革の第一歩

本章での内容をまとめると、職場における体力測定は、以下のような広範な効果を持つ取り組みです。

| 観点 | 効果 |

| 安全 | 転倒・労災の予防、作業リスクの事前把握 |

| 健康 | 不調の早期発見、プレゼンティーズム対策 |

| 法令遵守 | 安全配慮義務・労働安全衛生法対応 |

| 経営戦略 | 健康経営、離職防止、人材活用の土台 |

| 組織文化 | 健康意識の醸成、職場の一体感向上 |

体力とは何か? ― 職場で求められる3つの体力要素

physical strength

「体力」という言葉は日常的に使われていますが、実は多様な能力の総称であり、単一の筋力やスタミナだけを意味するものではありません。

特に職場における体力は、「働く力」として再定義する必要があります。

現場では、物を持つ・立ち続ける・歩く・反応する・バランスを取る・細かい作業をする…など、多様な身体動作が求められます。これらを支えるのが、「行動を起こす力」「持続する力」「制御する力」の3つの体力要素です。

本章では、企業が体力測定を行う上で押さえておくべき基本的な体力の捉え方と、それぞれの職場における意義について解説します。

3-1. 行動を起こす能力(筋力・瞬発力)

行動を起こす能力とは、身体を動かす原動力となる「筋力」や「瞬発力」を指します。

重い物を持ち上げる、姿勢を保持する、素早く立ち上がるなど、日常的な業務動作の多くに関わっています。

➀ 筋力

筋力は、筋肉が発揮する最大の力を指し、特に体幹や下肢の筋力は、転倒や腰痛予防に直結します。

高齢労働者においては、この筋力が加齢により大幅に低下するため、定期的な測定と維持・改善が極めて重要です。

➁ 瞬発力

瞬発力は、短時間に大きな力を出す能力であり、反射的な動作や事故回避の場面で重要です。

例えば、滑った際にとっさに体勢を立て直す能力は、瞬発力に依存します。

3-2. 行動を持続する能力(筋持久力・心肺持久力)

持続する能力とは、一定の作業を継続するために必要な筋持久力や心肺機能です。

これは特に、長時間の立ち仕事や運搬作業、業務中の集中力維持などに関わります。

➀ 筋持久力

筋持久力は、筋肉が一定の負荷に耐えて活動し続ける能力で、重量物を持ち運ぶ、姿勢を保つといった作業に影響します。

筋持久力が低下すると、同じ動作でも疲労が早く現れ、業務効率の低下やミスの増加につながります。

➁ 心肺持久力

心肺持久力は、酸素を効率よく体内に取り込み、全身に運ぶ力です。

高齢労働者や慢性疾患を抱える従業員にとっては、心肺機能の状態が日常的な活動能力に大きく影響します。

3-3. 行動をコントロールする能力(柔軟性・平衡性・敏捷性・巧緻性)

身体の動きを滑らかに、安全に、的確に制御する能力が、調整力と呼ばれる「行動のコントロール能力」です。

年齢を問わず、あらゆる職種の従業員にとって事故予防・パフォーマンス向上の鍵を握る能力群です。

➀ 柔軟性

柔軟性は、関節や筋肉の可動域の広さを表し、作業動作のスムーズさや、腰痛・肩こりの予防に深く関係します。

高齢者では関節の可動範囲が狭まりやすく、ストレッチや可動域訓練が必要となります。

➁ 平衡性

平衡性(バランス能力)は、転倒リスクと最も密接に関連する体力要素です。

特に高齢労働者は「片足立ちが困難」「ふらつきやすい」といった兆候が現れやすく、これが労災の引き金になることもあります。

➂ 敏捷性

敏捷性は、素早く動く、素早く止まる、方向転換するといった動作のスピードや機敏さを指します。

作業現場や運転業務、接客などでのリスク回避動作に影響を与えます。

➃ 巧緻性

巧緻性とは、手先や身体の細かな操作能力のことで、工具の取り扱いやコンピュータ操作、繊細な業務に関わります。

特に、精密作業を担う職種では、加齢による巧緻性の低下がミスや負担増加に直結します。

3-4. 総合的な体力バランスの重要性

3つの体力要素はそれぞれ独立しているようでいて、実際の職場動作では密接に関連しています。

例えば、「筋力が強くてもバランス感覚が悪ければ転倒リスクは高まる」「柔軟性が低ければ持久作業で疲労しやすい」「巧緻性が低ければミスや事故につながる」といったことが起こります。

そのため、体力測定ではこれらの要素をバランスよく評価することが重要です。

偏りを把握することで、「どの能力が不足しており、どんな対策が必要か」が明確になります。

特に高齢労働者では、体力の個人差が大きくなりやすいため、全体傾向と個別傾向の‟両面評価”が求められます。

職場に体力測定を導入する5つのメリット

merit

体力測定の導入は、単なる健康チェックではありません。企業にとっては、安全対策や健康支援の「出発点」であり、従業員の行動変容を促す「きっかけ」であり、経営資源としての「労働力」の質を高める手段でもあります。

本章では、企業が体力測定を導入することで得られる主要な5つのメリットを、実際の業務改善・人事戦略・組織文化の視点から解説します。

4-1. 従業員の健康意識の向上

体力測定の第一の効果は、「気づき」を与えることです。日常ではなかなか自覚できない体力の低下や、運動不足による身体の硬さなどを“数値”として突きつけられることで、多くの従業員が健康に対する危機感を持ちます。

- 「握力が平均より低かった。思っていたより筋力が落ちていた」

- 「バランスが悪く、転倒リスクが高いと指摘された」

- 「前屈で全く手が届かず、柔軟性の低下に驚いた」

このような体験は、改善への第一歩です。体力測定後に、運動習慣が身についたり、通勤時に階段を使うようになったりするなどの変化も少なくありません。

さらに、企業側が個別にアドバイスやフィードバックを行うことで、「会社が自分の健康に関心を持ってくれている」というエンゲージメント向上にもつながります。

4-2. 健康課題の早期発見と労災予防

体力測定は、目に見えない不調や体力低下の「予兆」を見つけるための有効な手段です。

特に高齢労働者においては、筋力やバランス能力のわずかな低下が、転倒・腰痛など重大な労災につながることがあります。

たとえば、片足立ちができない、握力が基準値を大きく下回る、などの兆候は、転倒リスクが高まっている証拠です。

これらのリスクを事前に察知し、運動指導や作業配置の見直しにつなげることで、重大事故を未然に防ぐことが可能になります。

さらに、過去に転倒・怪我の経験がある人ほど、体力の低下を自覚しづらいため、客観的な測定データが特に重要となります。

4-3. プレゼンティーズムの改善と生産性向上

近年、企業経営において「プレゼンティーズム(出勤はしているが、健康問題により生産性が落ちている状態)」が大きな課題となっています。

肩こりや腰痛、慢性的な疲労感は、仕事のパフォーマンスを低下させるだけでなく、精神的ストレスやモチベーション低下にも影響を与えます。

体力測定により、不調やパフォーマンス低下の原因を客観的に把握できれば、

- 肩こり・腰痛 → 筋力や柔軟性の低下

- 集中力低下 → 心肺持久力や疲労蓄積

- 作業効率の悪化 → バランス能力や巧緻性の低下

といった関連性が明らかになり、施術(マッサージ・鍼灸)、ストレッチ指導、姿勢改善や持久力向上のプログラム、就業時間の見直しなど、的確な改善策を講じることができます。

結果として、集中力の維持、作業効率の向上、社員のモチベーションアップなど、業務パフォーマンス全体の底上げにつながります。

4-4. 職場のコミュニケーションと健康文化の促進

体力測定をチームや部署単位で行うことで、従業員同士のコミュニケーションが活性化します。

特に、普段あまり関わらない部署や世代間で「結果を共有する」「一緒にストレッチや運動をする」といった体験を通じて、自然な交流が生まれやすくなります。

また、職場全体で「健康を意識する」雰囲気が醸成されれば、従業員の間に健康行動が広まりやすくなり、企業文化として定着していきます。

健康的な職場文化は、離職率の低下や採用面での好印象にもつながり、企業の価値向上にも寄与します。

4-5. 健康経営の一環としての体力データの活用

経済産業省が推奨する「健康経営」では、健康指標の定量化と継続的な改善が重視されています。体力測定はそのデータ基盤として最適です。

たとえば以下のような活用が可能です。

- 毎年の測定結果を比較し、改善状況や傾向を把握する

- 体力別に社員を分類し、最適な健康施策を実施する

- 職種別・年齢別などの傾向を分析し、リスクマネジメントに活かす

- 健康投資の「効果測定」として使用し、申請の実績として活用する

このように、つまり、体力測定を通じて得られる「見える化データ」は、社内施策と社外戦略の両方で活きる“資産”となるのです。

体力測定の進め方 ― 導入から評価活用まで

steps

体力測定を効果的に企業内で実施するためには、「測定すること自体」を目的にするのではなく、測定結果をいかに活用し、従業員の行動変容や労働環境の改善につなげていくかが重要です。

本章では、体力測定の導入から評価・フィードバックまでの具体的なプロセスと、実施時に押さえるべきポイントについて、それぞれのステップに分けて解説します。

5-1. 場所の選定 ― 安全かつ安心な測定環境を整える

体力測定を行うには、一定の広さと安全性が確保されたスペースが必要です。

特に高齢者や身体に不安のある従業員も参加するため、転倒や衝突のリスクを最小限に抑える環境整備が重要です。

実施場所の条件

- 広さ:最低でも6〜8畳以上(測定項目により異なる)

- 床面:滑りにくい素材(ゴムマットやカーペット)

- 空調・換気:快適な温湿度を保ち、呼吸がしやすい空間

- プライバシー配慮:他人の視線を遮る仕切りや間仕切りがあるとベター

- 安全対策:障害物を除去し、サポート者がすぐに介入できるよう配置

- 休憩用の椅子や水分補給スペースの設置

外部業者を招いて実施する場合には、訪問環境(搬入経路や設備)についても事前確認が必要です。

5-2. 測定の準備 ― 周知・同意・対象者の把握

測定を行う目的や内容を事前に従業員に周知することは非常に重要です。

これにより「なぜ測定をするのか」「測定で何がわかるのか」という理解が深まり、参加率や協力度が高まります。

周知と参加促進

- 測定の目的、意義、内容、実施日時、時間配分などを明記した「案内文」を配布

- 参加は任意であることを明記し、安心して臨める雰囲気を醸成

- 測定後にフィードバックや改善アドバイスがあることも告知

安全管理と対象者の把握

- 既往歴・体調確認の事前アンケート(持病、服薬、手術歴など)

- 測定項目の個別調整(高齢者や障害者には負担軽減を検討)

- 同意書の取得(個人情報の取り扱いと測定結果の活用目的の明示)

可能であれば、産業医や理学療法士の事前協力を得て、安全かつ専門的な測定体制を整えましょう。

5-3. 測定・記録 ― 正確性と安全を両立する実施体制

体力測定は、実施手順や声かけ、記録方法にバラつきがあると、データの信頼性が損なわれます。

誰が実施しても一定の精度が出せるよう、「統一マニュアル」と「補助者体制」の整備が必要です。

測定時の基本原則

- 服装・道具の整備

動きやすい服装・スニーカー着用を事前案内す。 - 統一された測定手順の徹底

事前練習・チェックリスト使用 - 補助スタッフの配置

片足立ちや前屈など、転倒リスクのある項目に同伴 - 国家資格者の立ち会い推奨

理学療法士・柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師など - 動作の観察記録

数値だけでなく、「ふらつき」「痛みの訴え」「動作のぎこちなさ」などもチェック

5-4. 評価とフィードバック ― 結果の活用が「価値」になる

測定後は、必ず結果のフィードバックを行いましょう。個人にとって「気づきと納得」があることで、初めて測定の価値が生まれます。

個別フィードバックの工夫

- 項目ごとの評価(例:5段階+色分けなど)

- 同年代平均との比較グラフ

- レーダーチャートで体力バランスを視覚化

- 「改善のヒント」として簡単な運動提案も記載

フィードバックは前向きな表現を心がけましょう(例:「要改善」→「今後に期待」「のびしろあり」など)。

また、部署別・年齢別などで集団傾向を分析し、経営層や人事部門に提出することで、組織的な施策立案にもつなげられます。

5-5. 実施パターンとスケジュールの事例(モデル例)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施対象 | 全従業員(任意参加、年齢制限なし) |

| 実施頻度 | 年1回(健康診断に合わせて実施) |

| 所要時間 | 1人あたり約15〜20分程度 |

| 実施者 | 外部専門家(理学療法士、柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師等) |

| 測定内容 | 筋力・柔軟性・持久力・平衡性・敏捷性・巧緻性 |

| フィードバック | 個人ごとの評価シート+職場別の分析レポート |

| 施策への連携 | 健康セミナー・研修、運動指導、ストレッチ指導、マッサージサービス、業務改善、配置検討など |

具体的な測定内容と方法(高齢者対応を含む)

measurement method

体力測定を実施する際には、「どの能力を、どのように測るか」が最も重要です。

特に高齢労働者が多い職場では、安全性や心理的配慮にも注意を払った設計が求められます。

本章では、企業内で実施可能な体力測定項目を、「体力要素別」に分類しながら、目的・方法・注意点を具体的に解説します。

高齢者や既往歴のある従業員でも参加できるよう、安全性と実用性を重視した内容としています。

6-1. 筋力測定(上肢・体幹・下肢) ~日常動作・作業能力の基盤を評価~

握力テスト

握力は高齢者の筋力測定における代表的な指標であり、健常者だけでなく疾患や障害を持つ人にも用いられています。

若年層では健康度との関連は乏しいですが、高齢者では背筋力や脚筋力(膝伸展力)、身体活動量と相関があり、健康状態の指標として有効です。

簡便で安全性が高い点も利点です。

| 準備 | 握力計 |

| 方法 | ❶ 握力計を人差し指の第2関節が直角になるように調整して握る ➋ 直立姿勢で腕を下げたまま、身体や衣服に触れないようにして力いっぱい握る。握力計は振り回さないよう注意する。 ❸ 左右それぞれ2回ずつ計測する |

| 記録 | 最大値を記録(㎏未満は四捨五入) |

| 注意点 | 手関節の疾患(腱鞘炎、リウマチ)や血圧の高い方には配慮 |

| 評価ポイント | 高齢者が自立した生活を営むためには、男性20㎏、女性15㎏以上が推奨される |

連続上腕屈伸

高齢者の上肢筋力測定には握力と併せて実施される項目であり、重い荷物を持つなど日常生活に直結した評価が可能です。

| 準備 | 椅子、ダンベル2.0㎏、ストップウォッチ(キッチンタイマー) |

| 方法 | ❶ 背もたれのない椅子に浅く座り、ダンベルを利き手に持たせる ➋ 両腕を下ろした状態から、30秒間できるだけ速く肘の曲げ伸ばしを繰り返す(ダンベルを上下させる)。 |

| 記録 | 30秒間で曲げ伸ばしをした回数を記録 |

| 注意点 | 屈伸中、肘の関節はできるかぎり動かさないように指示する |

| 評価ポイント | 高齢者が自立した生活を営むためには.男性15回、女性12回以上が推奨される. |

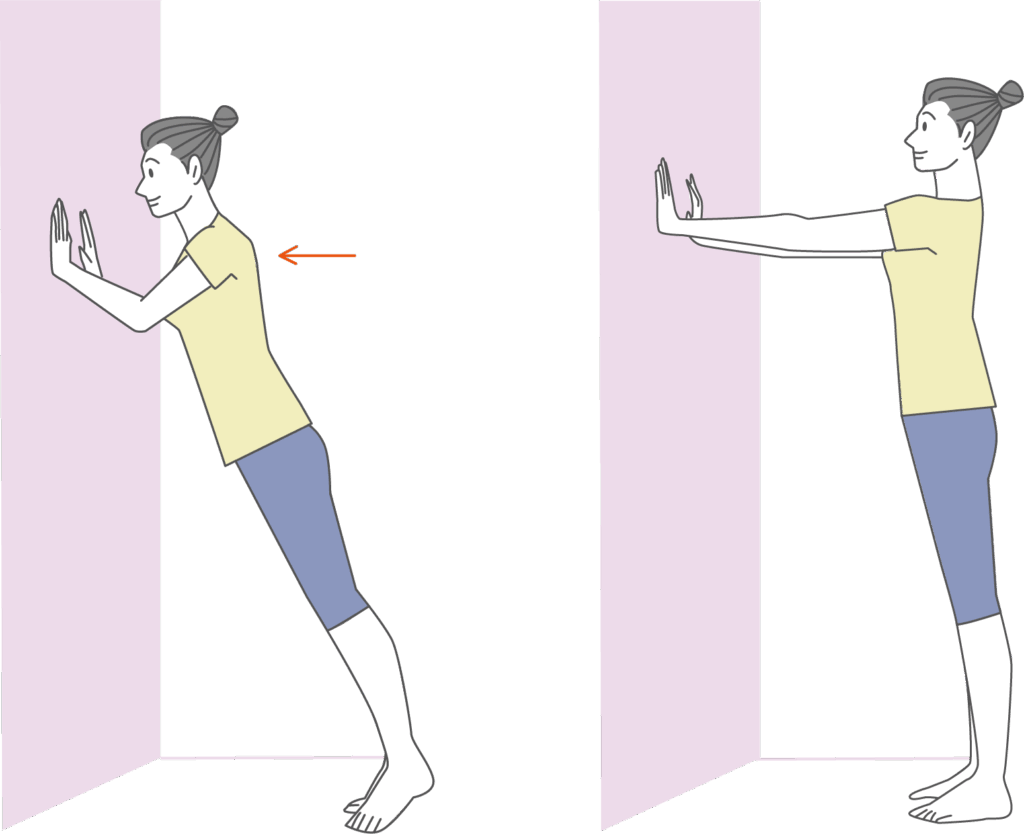

壁腕立て伏せ

自体重を利用した簡便な上肢の筋力評価法として、安全性が高く、高齢者にも無理なく実施できます。

| 準備 | ストップウォッチ(キッチンタイマー) |

| 方法 | ❶ 両手を肩幅よりも広げ壁につける。肘を伸ばし、脚は壁より大きく1歩後ろへ下がる ➋ 脚を肩幅に開き、かかとは床につけたまま、壁へ顔を近づけるように息を吐きながら肘を曲げる |

| 記録 | 20秒間で腕立てをした回数を記録 |

| 注意点 | ● 滑りにくい場所を選び、安全に配慮しておこなう。 ● 体調が優れない場合は、無理せず中止する。 |

上体起こし

腹部筋群を中心とした体幹の筋持久力を評価するもので、腰痛予防や姿勢保持能力の確認に有効であるため、健康関連体力の指標としても重要視されている。

| 準備 | ストップウォッチ(キッチンタイマー)、マット |

| 方法 | ❶ 仰向けで両腕を胸の前で組み、膝を90度に曲げた姿勢をとる。 ➋ 補助者2名が膝の固定と頭部の安全を確保する。 ❸ 「始め」の合図で、肘と太ももが接するまで上体を起こし、素早く元の姿勢に戻す。これを30秒間できるだけ多く繰り返す。 |

| 記録 | 補助者が被測定者の両膝を固定し、両肘と両大腿部が接触した上体起こしの回数を30秒間で1回のみ計測。 背中がマットにつかない動作は無効とする。 |

| 注意点 | ● 布団の上げ下ろしや5kg以下の荷物を10m運べない、または腰痛・不安がある場合は実施不可 ● 両腕を組み,両脇をしめる。仰臥姿勢の際は,背中(肩甲骨)がマットにつくまで上体を倒す。 ● 頭部の安全確保のため、危険があればすぐに中止する。 ● 被測定者と補助者の頭部衝突に注意。 ● メガネは外して実施する。 |

| 評価ポイント | 高齢者が自立した生活を営むためには.男性5回、女性3回以上が推奨される. |

最大歩幅テスト

つまずきやスリップでバランスを崩し、体が支持基底面から外れると転倒が起きますが、「とっさの一歩」で支持基底面を広げることで回避できる。

最大歩幅テストは、このとっさの一歩を可能にする下肢の筋力を評価しています。

| 準備 | テープメジャーと色付きのビニールテープ テープメジャーと色付きビニールテープを用意し、踏み出す方向にテープメジャーを設置。スタートラインとして直角にビニールテープを貼る。 |

| 方法 | ❶ 対象者は裸足で測定を行う。 ➋ スタートラインにつま先を揃え、背筋を伸ばし、腕を胸の前で交差。 ❸ いずれか一方の脚を可能な限り前方へ踏み出し、その後バランスを崩さず踏み出した脚を元に戻す。 |

| 記録 | スタートラインから踏み出した足(踵部)の移動距離を測定 |

| 注意点 | 摺足やジャンプは禁止。足を戻す際にバランスを崩しスタート位置に戻れなかった場合は再測定。 |

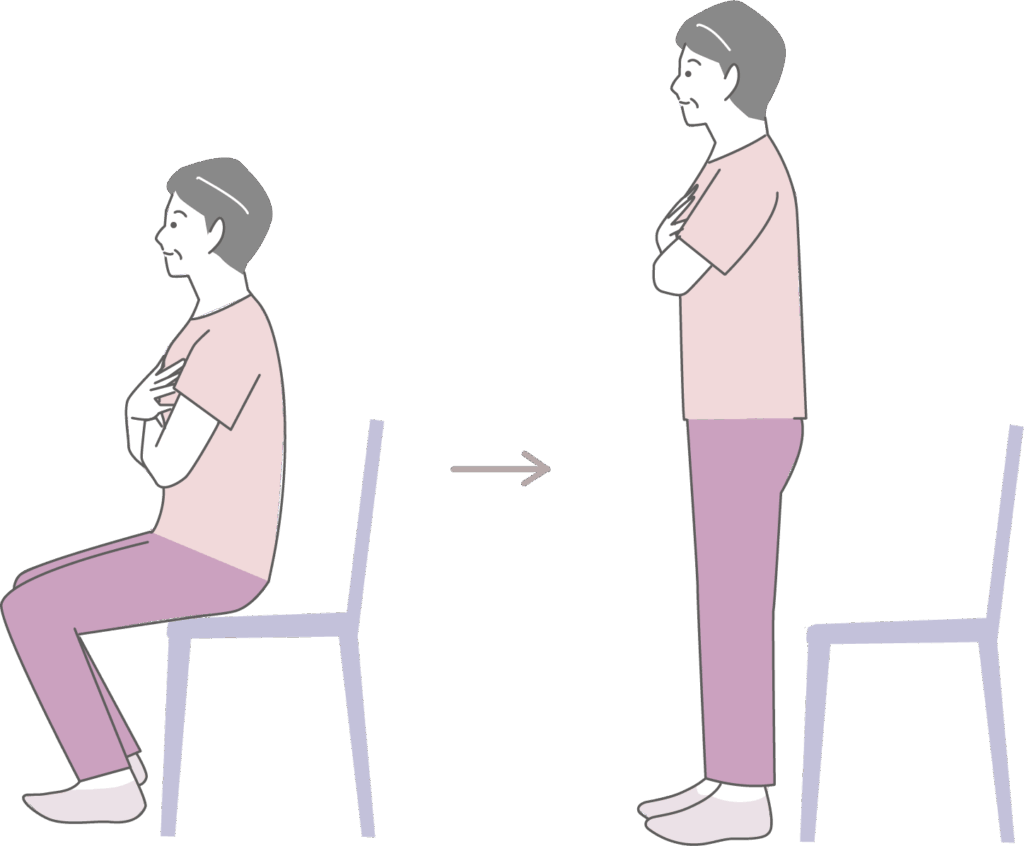

30秒間椅子立ち上がりテスト(CS-30)

椅子立ち上がりテストは、椅子から素早く立ち上がる動作や30秒間の立ち上がり回数を測定するもので、起居・移乗など日常生活動作の基礎となる重要な動作です。

この動作の円滑さは高齢者の自立や生活の質(QOL)に大きく影響します。

| 準備 | 椅子、キッチンタイマー(ストップウォッチ) |

| 方法 | ❶ 椅子の中央より少し前に、軽く前傾姿勢(体幹10°程度)となり椅子に座る ➋ 背すじを伸ばし、上肢を胸の前で交差させる(腕を胸の前で組む) ❸ 膝はこぶし1個分開き、足裏を床につけて踵を少し引く ❹ 「用意」「始め」の合図で立ち上がり、すぐに座る動作を繰り返す |

| 記録 | 本番前に5〜10回練習し、姿勢を確認してから、30秒間で何回立ちすわりが繰り返せたかを測定する ※測定は1回のみ |

| 注意点 | ● 素足または踵の低い靴で実施 ● 椅子に完全に座ったことを示すため、左右どちらかの脚を軽く上げさせる。 ● 転倒防止のため、測定者は椅子の後方で椅子を支える。 |

| 評価ポイント | 高齢者が自立した生活を営むためには.男性5回、女性3回以上が推奨される. |

6-2. 柔軟性測定 ~関節可動域とケガ予防の確認~

バックスクラッチテスト

バックスクラッチテストは、肩関節や肩甲骨の柔軟性を評価する体力測定法の一つです。

肩関節の可動域に加え、肩甲骨の動きや胸椎(背骨上部)の柔軟性も併せて確認できます。

| 準備 | メジャー、巻き尺、ものさしなど |

| 方法 | ❶ 片方の手を上から肩甲骨(背中)に向かって下ろす ➋ もう片方の手を腰のあたりから背中へ向かって上げる ❸ 両手それぞれの中指の垂直距離を測る ❹ 反対側の手でも計測する |

| 記録 | 測定した垂直距離を、左以下の形式で記録します。また、左右の平均値を計算します(小数点以下は切り捨て)。 ● 指先が触れた場合は「±0㎝」 ● 指先が重なった場合は「+◯㎝」 ● 指先が離れている場合は「-◯㎝」 |

| 注意点 | ● 無理に指を近づけようとすると、肩や背中に負担がかかるため、痛みを感じたら無理をしない。 |

長座位体前屈

ハムストリングスや背部の柔軟性を測定。

姿勢保持・腰痛予防・靴ひもを結ぶなどの日常動作の基礎となります。

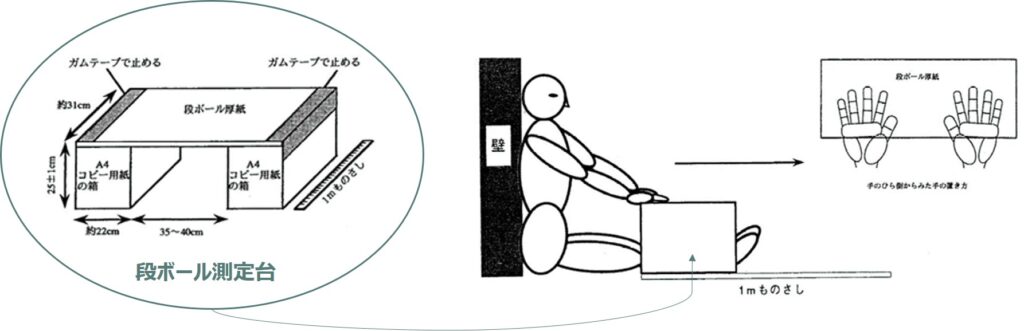

| 準備 | スケール(1m巻き尺またはものさし) 【段ボール測定台】 幅約22×高さ24×奥行31cmの箱を2個、左右約40cm離して並べ、その上に横75~80×縦約31cmの段ボール厚紙を載せてガムテープで固定する。必要に応じて板などで補強し、段ボール上面の高さを床から25cm(±1cm)に調整する。 スケール(1m巻き尺またはものさし)を箱の横に置く。 |

| 方法 | ❶ 初期姿勢:被測定者は壁に背と尻をつけて長座し、両手を手のひら下向きで箱に置き、背筋を伸ばす。 ➋ スケール位置:箱の手前端(左右いずれか)にゼロ点を合わせる。 ❸ 前屈動作:両手を厚紙から離さずに前屈し、膝を伸ばしたまま箱をできるだけ前方へ滑らせ、最大到達点で手を離す。 |

| 記録 | 初期姿勢から最大前屈までの箱の移動距離をスケールで測定し、2回実施して良い方の記録(cm単位・小数切り捨て)を採用する。 |

| 注意点 | ● 前屈姿勢をとったとき、膝が曲がらないように気をつける。 ● 箱が真っ直ぐ前方に移動するように注意する(ガイドレールを設けてもよい)。 ● 箱がスムーズに滑るように床面の状態に気をつける。 ● 靴を脱いで実施する。 ● 腰痛持ちや椎間板ヘルニア既往者には無理な実施を避ける |

椅坐位体前屈(シットアンドリーチ)

椅子に座った状態で体前屈距離を測定し、主にハムストリングスや腰部の柔軟性を評価します。

靴下を履く、靴ひもを結ぶなど、日常動作に直結する可動域を確認でき、高齢者でも安全に実施できるのが特長です。

| 準備 | 椅子、50cm程度の定規 |

| 方法 | ❶ 椅子を壁につけて安定させ、対象者はやや前方に座る。片脚は膝を伸ばし、かかとを床につけてつま先を上に(足関節0度)。もう一方の足は膝を曲げて床に足底をつけ、安定性を確保する。 ➋ 両腕を前に伸ばし中指を重ねて、膝を伸ばしたまま、つま先方向へゆっくり息を吐きながら前屈する。 ❸ つま先から、中指が届いた位置を測定。 |

| 記録 | 実演と1~2回の練習後、本測定を2回実施し、良い方の記録を採用。 足の先端を0cmとし、指先が超えた場合は+、届かない場合は-で評価。0.5cm単位で計測 |

| 注意点 | ● 反動を使わず、無理のない範囲で行う。膝が曲がった場合はやり直し、膝を伸ばした状態で2秒間保持して測定。 ● 要支援・重度の骨粗鬆症患者や、前方に身体を曲げる時に痛みのある対象者に対しては、この測定は避ける |

足関節柔軟性テスト

椅子に座り、つま先とかかとをつけた状態で足首の底屈・背屈角度を測定するテストです。

加齢による足部の柔軟性低下はバランス機能の低下や転倒リスクの増加に関わるとされており、高齢者には特に重要な項目です。

| 準備 | 椅子、ゴニオメーター(角度計) ※分度器がない場合は三角定規を使う |

| 方法 | ❶ 椅子に座り、足を床に垂直に置いた状態で、つま先を床につけたまま踵をできるだけ上げ、足底と床のなす角度(底屈)を測定する。 ➋ 次に、踵をつけたままつま先を上げ、同様に角度(背屈)を測定する。 |

| 記録 | 底屈、背屈角度の合計角度で評価する |

| 評価ポイント | 目安は底屈60度、背屈30度 |

6-3. 全身持久力測定 ~ 疲れにくさと作業持続力の確認 ~

6分間歩行テスト(6MWT:6-minute walking distace)

6分間でどれだけの距離を歩けるかを測定し、心肺持久力・下肢筋持久力・歩行能力を総合的に評価します。高齢者の全身持久力把握に最適です。

| 準備 | ストップウォッチ(キッチンタイマー)、旗、笛、距離目印 一周30m以上の周回路または50m以上の直線路に5mごとに目印を設置(10mごとに白、5m目に赤など)して計測を行う。 |

| 方法 | ❶ 準備運動後、スタートラインに立つ(5m間隔でのスタートが理想)。 ➋ 両肘を軽く伸ばし、良い姿勢で普段の速さで6分間歩く。 ❸ スタートの合図で歩行を開始。 ❹ 測定者は「走らず、常に片足が地面につくように」と指示。 ➎ 毎分、経過時間を知らせる。 ❻ 6分経過時に終了の合図を出す。 |

| 記録 | 記録は5m単位とし、5m未満は切り捨てる。 測定目的にあわせて、切り捨てずに記録を取る必要がある |

| 注意点 | ● 被測定者の健康状態を確認し、医師の治療中、発熱・風邪・二日酔い、血圧160/95mmHg以上、ADLで5~10分の歩行困難な者には測定を実施しない。 ● 事前に「無理をしない」「走らない・飛び跳ねない」「競争ではない」などのルールを説明し、十分な準備運動を行う。 ● 測定は継続的な歩行能力を把握することを目的とする。 |

| 評価方法 | 6分間歩行による持久力評価(65~79歳) 新体力テストでは、6分間に歩いた距離から最大酸素摂取量(VO₂max)を以下の式で推定できます。 【式】 VO₂max = 0.006 × 歩行距離(feet) + 3.38 また、年齢・身長・体重から6分間歩行距離(6MD)の予測も可能です。 ・男性:6MD = (7.57 × 身長) – (5.02 × 年齢) – (1.76 × 体重) – 309 ・女性:6MD = (2.11 × 身長) – (5.78 × 年齢) – (2.29 × 体重) + 667 |

シャトル・スタミナ・ウォークテスト(SSTw:shuttle stamina walking test)

シャトル・スタミナテスト(SST)を高齢者に適応させたテストで、歩行にて測定します。

| 準備 | ポール、ストップウォッチ(キッチンタイマー)、ピニールテープ、メジャー 屋内の直線10mコースにポールを設置し、床には2m間隔で印をつける。 |

| 方法 | ❶ 被験者は最大努力で3分間、ポールを回って10mの往復歩行を繰り返す。 ➋ 測定にはメジャーとストップウォッチを使用し、30秒ごとに時間を知らせ、終了10秒前に合図を出す。 ❸ 無理のない範囲でできるだけ速く歩くこと、折り返しはポールの近くを小刻みに回ることを指示し、測定前に1往復の練習を行う。 |

| 記録 | 3分間の歩行距離を計測(10m×折り返し回数+停止線までの距離) |

| 評価方法 | 3分間歩行距離(SSTw)を計測し、以下の推定式で6分間歩行距離を予測する 【式】Y = 1.98X + 111.83 (Y:6分間歩行距離[m]、X:SSTw[m]) |

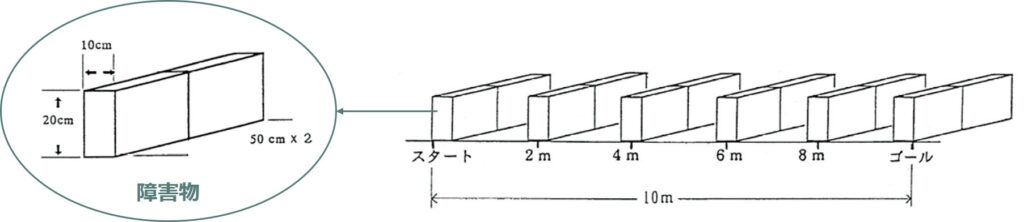

10m障害物歩行

10メートルのコース上に2m間隔で置かれた障害物を、またぎ越しながら歩く速度を測定する体力測定の一つで歩行能力や動的バランス能力、転倒リスクなどを評価します。

| 準備 | ストップウォッチ(キッチンタイマー)、障害物(白色で軽量・安全な素材:発泡スチロール、ウレタン、紙など)、ビニールテープ(幅5cm)、巻き尺。 床にビニールテープで10mの直線を引き、2m間隔で1mの線と障害物を配置する。 |

| 方法 | ❶ 障害物の中央後方に両足をそろえて立ち、合図で歩き始めて6つの障害物をまたぎ越しながら進む。 ➋ 最後の障害物を越えて片足が着地した時点がゴール。 ※走ったり跳び越えた場合はやり直し。障害物を倒しても継続可。 |

| 記録 | スタート合図から最後の障害を越えて着地するまでの時間を1/10秒単位で計測し、2回のうち良い記録を採用する(1/10秒未満は切り上げ) |

| 注意点 | ● 滑らない床で実施し、事前に以下を説明する ● 障害物はどちらの足でも歩いてまたぎ越し、走ったり飛び越したりしない。障害物を倒してもそのままゴールまで進む。事前に練習を1回行い、つまずき予防のテストであることを理解してもらう。 |

6-4. 平衡性測定 ~ 転倒リスクの把握 ~

開眼片足立ち

片足立ちテストは、高齢者の平衡性や筋力を評価する代表的な測定法であり、健常者だけでなく患者や障害者にも広く用いられています。

開眼・閉眼の両方があり、短時間で簡単に実施でき、長く保持できるほどバランス能力が高いとされています。

| 準備 | ストップウォッチ(キッチンタイマー) |

| 方法 | ❶ 素足で両手を腰に当て、左右の片足立ちを試して立ちやすい足を確認する。 ➋ 支持脚が決まったら、両手を腰に当て「片足を挙げて」の合図で前方に片足を挙げて片足立ちの姿勢をとる。 |

| 記録 | 片足立ちを2回行い、良い方の記録(最大120秒、秒未満切り捨て)を採用する。 1回目で120秒達成時は2回目を実施しない。 |

| 注意点 | ● 滑らない床で、周囲に物がなく安全な場所で行う。 ● テスト内容と姿勢(片足を前方に上げ、支持脚は膝を伸ばす)を事前に説明する。 ● 終了条件(足が接触、支持脚が動く、手が腰から離れる)を伝える。 ● 「片足を挙げて」の合図で姿勢を取らせ、そこから計測開始。 ● 被測定者が倒れそうな時にすぐ支えられるように準備する。 ● 終了条件を徹底し、練習もさせておくとよい。 |

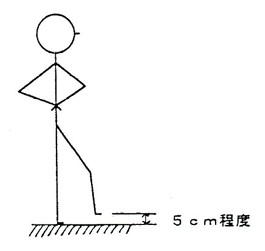

ファンクショナルリーチ(functional reach)

立位で前方に手を伸ばしたときの到達距離を測定することで、転倒リスクやバランス能力を評価するテストで、高齢者用のバランス測定法として普及しています。

| 準備 | ● ファンクショナルリーチ測定器 ● 簡易的な実施:方眼紙、メジャー、印のつけられる壁、ホワイトボード |

| 方法 | ❶ 直立姿勢から伸ばした上肢を肩と水平に挙上して、握り拳の先端or指先などの初期位置を記録 ➋ 反対の手を下ろし、足の位置を移動せずにできる限り前方に手を伸ばし、最も前方に伸び伸ばし、最長到達点で測定後、元の姿勢に戻る。 |

| 記録 | 初期位置との距離差を測定 |

| 注意点 | ● 初期位置を計測する際に故意に後傾して不正に距離を稼がないようにする。 ● そのために、対象者側面の壁に縦線を用意して基準とするのが望ましい |

| 評価ポイント | ● 測定の目的に応じて以下の選択を検討 ・最も前方の位置を計測した時点で終了か? 元の位置まで戻った時点で終了か? ・前方に手を伸ばすのは、片手か両手か? ・身体の前傾に伴って踵を上げても良いのか? |

6-5. 敏捷性 ~ 反応速度や事故回避力の確認 ~

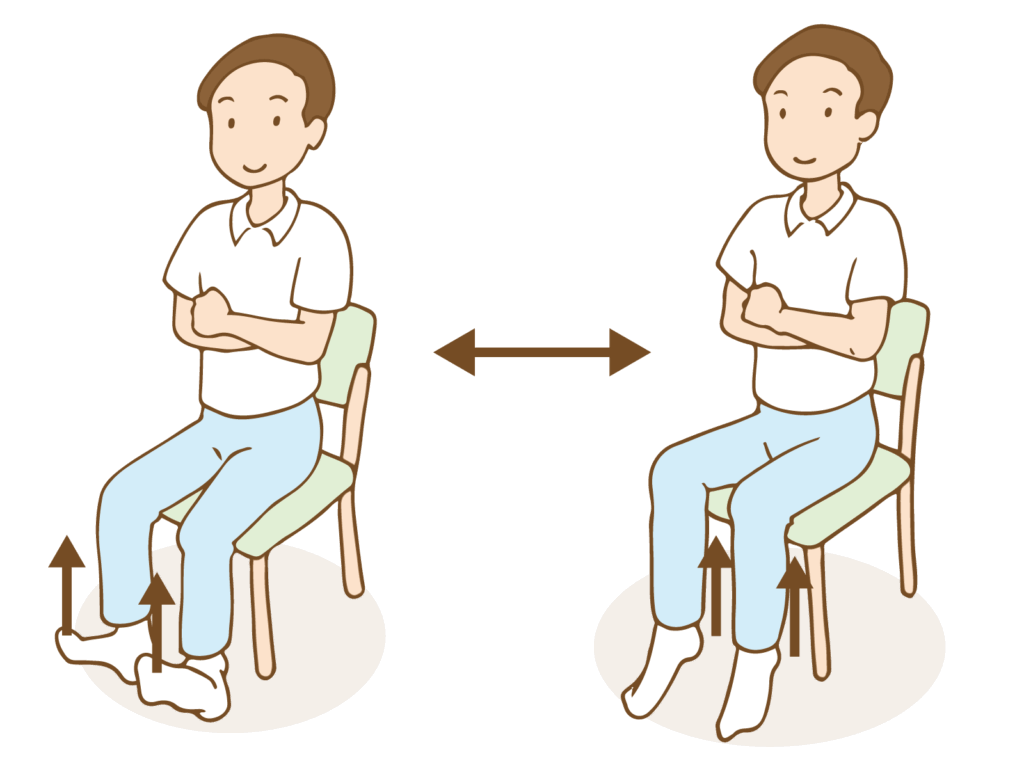

座位ステッピングテスト

素早く足を交互に動かす下肢の敏捷性を測定。

転倒予防や動作反応の評価に適しています。

| 準備 | 椅子、メジャー、テープ、ストップウォッチ(キッチンタイマー) |

| 方法 | ❶ 椅子に浅く座って安定させ、両足を30cm幅のライン内に置きます。 ➋ 「始め」の合図で、つま先を内外の床に交互にできるだけ早くタッチします。 ※5秒の練習後に実施 |

| 記録 | 20秒間で内側に戻した回数を数える |

| 注意点 | 椅子が動かないよう注意し、ラインを踏んだり足を擦って移動したり、つま先が床に触れない場合は無効です。 |

| 評価方法 | ● 評価値(リスク) 1(高リスク)~5(低リスク) 1:~24回 2:25~28回 3:29~43回 4:44~47回 5:48回~ |

反復横跳び

短時間での左右動作から、敏捷性とリズム感、神経-筋連携を評価します。

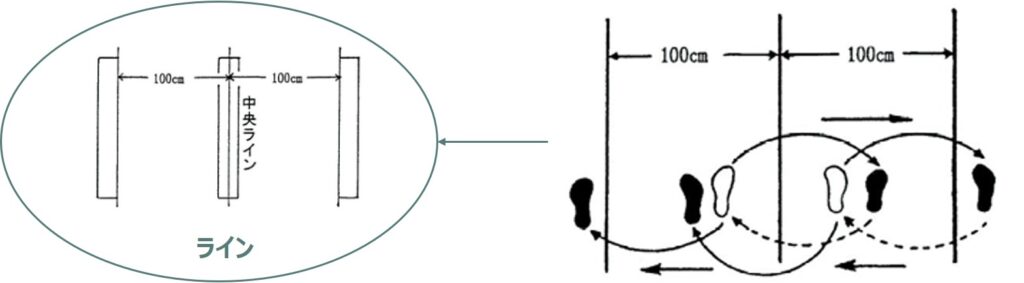

| 準備 | ストップウォッチ(キッチンタイマー) 床に中央ラインを引き、その両側100cmの位置に平行ラインを2本引く。 |

| 方法 | ❶ 中央ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイドステップし(ジャンプしてはいけない) ➋ 中央ラインにもどり、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイドステップする。 |

| 記録 | 運動を20秒間行い、各ライン通過ごとに1点(最大4点)を加点。テストは2回実施し、良い方の記録を採用する。 右、中央、左、中央で4点になる |

| 注意点 | ● テストは屋内外どちらでも実施可能だが、安全な滑りにくい場所を選び、コンクリート上は避ける。 ● 同一被測定者に連続して実施しない。 ● 外側ラインを踏まない・越えない、中央ラインをまたがない場合は無効とする。 ● 実施前には足首・アキレス腱・膝のストレッチなど十分なウォーミングアップを行う。 |

6-6.巧緻性 ~ 手先の器用さ・作業精度の把握 ~

ペグ移動テスト

上肢機能、特に手先の器用さや認知機能を評価するためのテストです。

具体的には、盤に並んだペグ(小さな木の棒)を別の盤に移動させる動作を行い、その速度や正確性を測定します。

このテストは、リハビリテーション分野や職業適性評価などで広く用いられています。

| 準備 | ストップウォッチ(キッチンタイマー)、ペグボード(手腕作業検査盤)を利用 |

| 方法 | ベグ両手差し込み検査の手順(簡略) ❶ 上の盤にペグ48本を差して準備。 ➋ 被験者は立位でペグポードの正面に立つ。 ❸ 右手で右端のペグ、左手で隣のペグを摘み、構える。 ❹ 合図と同時に、両手で下の盤へ同時に差し込む。 ➎ 一番上の段まで進んだら、次の列の下段へ移動。 ❻ 全てのペグ(48本)を移し終えるまでの時間を測定。 |

| 記録 | 検査盤間の移動時間を計測し、短いほど神経機能が優れていると評価する。 時間だけでなく動作の様子も観察し、気になる点があれば記録する。 |

| 注意点 | 重度の麻痺や手指の障害がなく、立位を保てる高齢者であれば測定は可能。ただし、認知症がある場合は理解力に応じて検査内容や手順を簡略化する工夫が必要。 |

6-7. 高齢者や既往歴のある従業員への配慮

体力測定は“安全第一”が鉄則です。以下のような配慮を徹底することで、高齢者も安心して測定に参加できます。

- 測定項目の選定:

全員にすべてを実施させるのではなく、年齢や身体的特徴、職務に応じて内容を調整 - 事前問診の徹底(既往歴、服薬、関節疾患など)

- 体調確認の徹底

測定前に血圧測定・体調チェックを実施し、不安のある方は中止 - 専門家の立会い

国家資格者等(理学療法士、柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師)による安全管理 - 測定中の安全管理

転倒や無理な動作を即座に止められるスタッフの配置 - 個人への配慮

結果を他人に知られないよう配慮し、評価も前向きな表現に - 精神的ストレスを軽減

順位や偏差値評価ではなく、本人の改善目標を重視 - 継続的なフォロー

「測りっぱなし」ではなく、改善のための指導やプログラムに接続する仕組

測定結果の活用方法 ― 健康経営と労災予防へ

how to use it

体力測定の価値は、「測ること」にとどまりません。

真に重要なのは、「測定結果をどう活かすか」にあります。

せっかく集めたデータも、分析やアクションに結びつかなければ形骸化してしまいます。

本章では、体力測定結果を企業内で戦略的に活用する方法について、個人の健康支援から職場環境改善、健康経営や外部評価への連携まで、具体的な施策とともに解説します。

7-1. 測定結果をもとにした健康課題の「見える化」

測定によって得られたデータは、企業の健康管理体制を強化するための出発点です。

特に以下のようなデータの活用が重要です。

- 従業員個々の体力プロフィールの把握

例:柔軟性に乏しいAさん、下肢筋力が低いBさんなど - 部署別・職種別の体力傾向の把握

例:現場職は握力が高いが、バランス能力が低い傾向 - 年齢層ごとのリスク比較

例:50代以上の転倒リスクが高い結果が判明

こうした情報を蓄積することで、「企業として何に重点を置いた健康施策が必要か」が明確になります。

7-2. 個別フィードバックによる健康行動の促進

測定後には、必ず「個人別のフィードバックシート」を提供しましょう。

内容は以下のような構成が望ましいです。

- 各項目のスコアと評価(5段階、色分けなど)

- 同年代平均との比較グラフ

- 現状の体力バランスを示すレーダーチャート

- 健康課題と簡単なコメント(例:「下肢の筋力低下がみられます。簡単なスクワットを取り入れてみましょう」)

また、これらを基に以下のような施策と連携させると、行動変容につながりやすくなります。

- ウォーキングキャンペーンへの参加

- ストレッチや運動習慣を促す社内チャレンジ

- 座学や実践型のセミナー

- 国家資格者による施術・運動指導プログラムの提供

7-3. ハイリスク者への個別対応とフォローアップ

体力測定によって、労災や体調不良のリスクが高い従業員を早期に発見し、個別のフォローアップにつなげることが可能です。

| 測定項目 | 判定基準例 | 想定される課題 | 対応策例 |

|---|---|---|---|

| 片足立ち | 10秒未満 | 転倒リスクが高い | 作業内容見直し、環境改善 |

| 椅子立ち上がり | 10回以下 | 下肢筋力・移動力の低下 | 運動指導、業務負荷軽減 |

| 握力 | 男性20kg未満、女性15kg未満 | 全身筋力の低下、保持能力の低下 | 軽作業への配置換え、改善支援 |

| 上体起こし | 男性5回以下、女性3回以下 | 体幹支持力の低下 | 運動指導、作業配置の見直し |

自社で設定した判定基準以下に該当する従業員には、産業医や外部専門家による「健康相談」や「運動指導」など、早期介入を図る必要があります。

あわせて、業務負荷の見直しや配置転換も検討することで、実際の事故・病気の予防につながります。

7-4. 作業配置・業務改善への反映

体力測定結果は、従業員の「身体的適性」に応じた作業配置を行う際の参考情報としても有効です。

作業配置への応用例

- 腰痛傾向のある人

→ 重量物の持ち運びを回避した作業への配置 - バランス能力が低い人

→ 高所作業や段差の多いエリアの業務から外す - 柔軟性が不足している人

→ 無理な前屈を伴う作業を見直し

職場改善への応用例

- 長時間の立ち仕事による疲労リスク

→ 交代制や休憩導入 - 作業姿勢の固定による肩こりリスク

→ 作業台の高さ改善、椅子の導入 - 歩行距離が多い業務

→ 動線再設計や機材の移動手段見直し

これらの改善は、「合理的配慮」として法的義務にも対応できるだけでなく、従業員の満足度やエンゲージメントにも好影響をもたらします。

7-5. 社内研修・施術・予防プログラムへの連動

体力測定の結果は、単発的な取り組みではなく、継続的な施策へと接続してこそ効果を発揮します。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 健康セミナー | 「腰痛・肩こり予防」「姿勢改善講座」「正しい立ち方・歩き方」などテーマ別研修 |

| 運動指導 | 柔軟性改善ストレッチ、筋力アップ体操の個別・集団指導 |

| 社内施術 | 鍼灸・マッサージ・ストレッチによる継続的体調サポート |

| アプリ連携 | 歩数やストレッチ習慣を可視化するアプリとの連動(ヘルスチャレンジ施策) |

体力測定を「起点」に、予防・支援・教育を組み合わせていくことで、継続的で実効性ある健康戦略となります。

「職場の体力測定」や各種研修・セミナー

弊社では、職場の健康課題に合わせ、「体力測定」および健康課題への施策として各種研修・セミナーを実施しております。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【OFFICE CARE】研修・セミナー

オフィスにおける健康リテラシー向上のため、健康管理や安全衛生のための研修・セミナーをおこなっております。

● VDT症候群の予防・対策

● 運動・ストレッチ・ツボ押し

● 体力測定・検査

● ライフスタイル

● メンタルヘルスケア など

企業・法人向け出張施術(マッサージ・はりきゅう)

弊社では、職場の健康課題に合わせた「出張施術(マッサージ・はりきゅう)」を提供しております。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

『働く治療室(Hataraku Treat)』

企業・法人のオフィスに弊社スタッフ(有国家資格者)が出張訪問し、社内で従業員への「施術(マッサージ・はりきゅう・整体)」をおこなうことで、体調不良・疲労・ストレスを解消し、ココロとカラダのもうひと頑張りをサポートします!

7-6. 健康経営戦略・外部評価指標としての活用

体力測定の結果は、社内的な健康戦略だけでなく、外部評価の向上にも貢献します。

例えば以下のような場面で役立ちます。

健康経営優良法人の申請

- 「身体活動に関する取り組み」や「健康課題の可視化」項目に対応

- 体力測定を定量的なエビデンスとして記載可能

助成金申請の添付資料に

- 各種助成金等の支援策で実施実績を示すデータとして活用

- 労働安全衛生法に準拠した健康配慮としても評価される

社内報告・IR資料としての活用

- 健康投資の成果としてステークホルダーにアピール可能

こうした取り組みは、「健康経営の見える化」を進めるとともに、採用活動や企業イメージ向上にも大きく寄与します。

高齢労働者の体力測定と労災防止のためのポイント

points

超高齢社会の到来により、日本の職場では「高齢者が働くこと」が当たり前の光景となっています。

「60歳以上の労働者」が安全に就労を継続できる環境を整備することは、企業にとって喫緊の課題です。

本章では、高齢労働者を対象とした体力測定を行う際の配慮点、測定結果の活かし方、そして労災防止や健康維持に向けた具体的な支援策について解説します。

8-1. 高齢労働者の増加と体力測定の重要性

総務省の調査によれば、2023年時点で65歳以上の就業者は約900万人を超え、今後も継続的な増加が見込まれています。

企業においても定年延長・再雇用制度の拡充が進み、70歳以上の就労継続も一般的になりつつあります。

しかし、高齢になるにつれ以下のような変化が生じます

- 筋力・バランス・柔軟性の低下

- 視覚・聴覚・反応速度の低下

- 疲労の蓄積と回復の遅延

- 慢性疾患や服薬の影響

こうした変化は外見からはわかりづらく、「見える化」することで安全な就労支援が可能となります。

その最も有効な方法が、体力測定です。

8-2. 高齢者に適した測定項目の選定と配慮

高齢者への測定は、若年層と同じ項目をそのまま適用するのではなく、高齢者に合わせた安全・実行可能な測定を行うことがポイントです。

また、業務内容も加味して測定項目を選定しましょう。

配慮すべきポイント

- 測定前に健康状態・既往歴を把握(心臓病・糖尿病・関節疾患など)

- 測定中のふらつき、呼吸困難などに備え補助者を配置

- 測定前のウォーミングアップと終わりのクールダウンを設ける

- プライバシーへの配慮(他者の視線を避ける)

- フィードバック時は「前向きな表現」を使う(能力低下を責めず、今後の指導に繋げる)

8-3. 測定結果をもとにした労災リスクの予測と対策

高齢労働者の労災リスクで最も多いのが「転倒」「腰痛」「反応遅れによる怪我」です。

体力測定結果をもとに、リスク予測と具体的対策を講じることが重要です。

| 測定結果の特徴 | 想定されるリスク | 推奨される対応策 |

|---|---|---|

| バランス能力の低下 | 階段・段差での転倒 | 手すりの設置、段差解消、作業エリア変更 |

| 柔軟性の低下 | 物の持ち上げ時の腰痛 | リフトの活用、荷重制限、作業姿勢の指導 |

| 下肢筋力の低下 | 起立時のふらつき | 椅子の選定、立ち作業の回避、体操プログラムの導入 |

| 握力の低下 | 工具・器具の保持困難 | 軽量ツールの使用、作業補助具の支給 |

| 持久力の低下 | 長時間移動の疲労感 | 休憩の増設、作業シフトの調整、軽作業への転換 |

これらの対応は「合理的配慮」としても法的観点での正当性が高く、同時に従業員の安心感と定着率向上にもつながります。

8-4. 高齢労働者を対象とした継続的支援のあり方

測定は「一度きり」で終わらせず、「変化の追跡」と「フォローアップ」がセットになることで、より実効性の高い健康支援・労災対策となります。

継続的支援のポイント

- 年1回以上の定期測定と経年変化の記録

- フィードバックを踏まえた運動指導・健康相談の実施

- 担当制の施術・ケアサービス導入(例:OFFICE CARE)

- 定期的な健康面談と業務適正の見直し

- データに基づいた作業環境の見直し・再配置

補助金・助成金活用による施策の継続

対応する補助金・助成金などを活用することで、企業負担を抑えつつ高齢労働者支援の施策を継続的に実施可能です。

エイジフレンドリー補助金対応「転倒防止・腰痛予防プログラム」

弊社では、令和7年度エイジフレンドリー補助金の公募開始にあわせて、企業・事業所向けの「転倒・腰痛予防に特化した運動指導プログラム」の提供をおこなっております。

本プログラムは、中小企業における高年齢労働者をはじめとする全従業員の健康維持と労災予防を目的に、【身体機能チェック】【座学セミナー】【運動指導】を組み合わせて実施する包括的な健康支援サービスです。

国家資格を有する専門家が対応し、補助金要件にも対応した内容でご提供しております。

【令和7年度】エイジフレンドリー補助金対応|転倒防止・腰痛予防プログラム

国家資格者による身体機能チェックと運動指導で従業員の安全と健康をサポート。

転倒・腰痛予防の職場改善プログラムの詳細や導入相談はお気軽にご連絡ください。

8-5. 高齢者を活かす組織文化の醸成へ

体力測定や健康支援は、単に「労災対策」として捉えるのではなく、企業文化として「誰もが安心して働ける職場づくり」を目指す取り組みと位置づけるべきです。

高齢者支援がもたらす波及効果

- 若手社員の定着率向上(働きやすい職場の象徴)

- 心理的安全性の向上(体力や年齢を理由に排除されない文化)

- 採用面での競争力強化(「年齢を問わず働ける企業」)

- OJTや現場指導での活躍機会創出(知見・経験の継承)

つまり、体力測定を軸に「高齢者が活躍できる組織づくり」を推進することは、企業の持続可能性や社会的信頼性を高める重要な取り組みでもあるのです。

導入企業の活用事例と成果

case

体力測定を導入し、健康経営や労災予防、人材戦略に活かしている企業は年々増えています。

本章では、実際に体力測定を取り入れた企業の事例を紹介し、その成果や現場への波及効果、従業員の意識変化などを具体的に解説します。

これらの実例から、自社に適した導入イメージや施策の組み立て方の参考としていただければ幸いです。

事例① 製造業(従業員数150名)

転倒災害が70%減少、健康意識も向上

背景と課題

- 50代以上の現場スタッフが多く、重量物の取り扱いや長時間の立ち作業で転倒事故が頻発。

- 安全教育だけでは改善されず、「体力の可視化」が必要と判断。

実施内容

- 年1回、全従業員を対象に体力測定(握力、片足立ち、長座体前屈など)を実施。

- 測定後、バランス能力や柔軟性が不足している従業員に、ストレッチ指導と簡易運動を提供。

- 転倒リスクの高い人には、作業配置や業務導線を個別に調整。

結果と効果

- 転倒による労災件数が1年で70%減少。

- 測定後のアンケートで「自身の体の状態に気づけた」「家でもストレッチを始めた」という回答が多数。

- 安全衛生委員会の評価も高まり、管理職の意識も変化。

事例② 物流業(従業員数80名)

腰痛による欠勤が40%減、作業効率も向上

背景と課題

- 重量物の取り扱いが中心の現場で、60代の男性従業員の腰痛申告が多く、アブセンティーズムが顕在化。

- 体力低下が要因であることが予想され、測定による“数値化”と対策が求められていた。

実施内容

- 外部の国家資格者(理学療法士、柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師)を招いて、下肢筋力、柔軟性、心肺持久力を中心に測定。

- 測定結果に基づき、作業前に全員で5分間の簡易体操を導入。

- さらに、社内での訪問施術(マッサージ)を月2回導入。

結果と効果

- 腰痛による欠勤(アブセンティーズム)が前年比で約40%減少。

- 1人あたりの作業処理件数が10%増加。

- 従業員の満足度調査で「会社が体のことを考えてくれている」という回答が増加。

事例③ IT企業(従業員数300名)

健康経営認定の取得とストレッチ文化の定着

背景と課題

- VDT作業による肩こり・腰痛・眼精疲労が多く、プレゼンティーズムが懸念されていた。

- 健康経営優良法人の取得を目指す中で、エビデンスとなる施策が必要だった。

実施内容

- 年1回の体力測定(前屈、ステッピング、握力、片足立ち)を実施。

- 測定後、データを元に肩こり予防セミナーや社内ウォーキングチャレンジを実施。

- 測定結果と改善施策を「健康経営報告書」に反映。

結果と効果

- 健康経営優良法人(中小規模部門)の認定を取得。

- 昼休みにストレッチを行う従業員が増え、社内の「健康文化」が定着。

- 従業員エンゲージメント調査で「健康への会社の取り組みが強い」と回答した割合が20%上昇。

事例④ 介護事業所(従業員数50名)

高齢スタッフの就労継続と労災ゼロを達成

背景と課題

- 介護職員の平均年齢が高く、入浴・移乗など身体負担の高い業務で労災リスクが常に存在。

- 転倒・腰痛を防ぎながら、就労意欲を維持することが課題。

実施内容

- 3か月ごとに定期的な体力測定(椅子立ち上がり、握力、6分間歩行など)を実施。

- 測定結果に基づき、業務負荷の再設計(例:チーム制導入、移乗補助機器の活用)。

- 国家資格者による訪問施術(マッサージ・鍼灸)を導入し、定期的な施術・体調ヒアリングを継続。

結果と効果

- 労災発生件数が0件に(前年は2件)。

- 「もう少し働きたい」という高齢職員が増加。

- 離職率が改善され、「働き続けやすい職場」として外部評価も上昇。

共通する成功のポイントと教訓

実施企業に共通して見られる「成功の要因」は以下の通りです。

成功のポイント

- 測定結果を“本人が実感できる形”で見せた(比較・評価・アドバイス)

- 測定結果から具体的な改善行動(施術・運動・配置見直し)に繋げた

- 継続的な支援体制を整備した(定期測定・施術・教育の循環)

- 経営陣や管理職も巻き込んで、健康文化を醸成した

失敗の原因になりがちな点

- 測定だけして放置(フィードバックがない、次につながらない)

- 結果を“評価”として伝えすぎて、従業員が委縮する

- 測定項目が一律で、高齢者や障害者に配慮されていない

- 安全管理が不十分で、測定中に事故が起こる

体力測定の導入に成功した企業は、「測る→見せる→改善→支える→再測定」のサイクルを着実に回している点が共通しています。

おわりに

finaly

従業員の体力は、企業の生産性と安全性を支える“資本”とも言える存在です。

体力測定を導入し、客観的なデータをもとに健康支援や労働環境改善に取り組むことは、職場の事故予防、労災リスクの低減、そして人材定着や活躍の促進にも直結します。

特に高齢者雇用が進む今、年齢や職種に応じた体力の実態把握と対策は不可欠です。

本記事では、企業における体力測定の必要性とその活用法、実施における注意点や導入事例までをご紹介してきました。

すでに体力測定を導入している企業では、健康課題の早期発見や業務パフォーマンスの向上といった成果が報告されており、今後ますますニーズが高まる分野です。

弊社では、国家資格を持つ専門家による体力測定の企画・実施から、測定後のフィードバック、改善提案、助成金申請支援まで一貫してサポートしています。

従業員の健康と企業の未来を守るために、まずは「体力の見える化」から始めてみませんか。

参考文献

- 大河原一憲ほか(2007)「健康づくりのための体力測定評価法」『(株)金芳堂』

- 江藤幹ほか(2013)「健康づくり・介護予防のための体力測定評価法」『(株)金芳堂』

- 田中喜代次、薮下典子(2014)「どこでもできる! 1人でできる! 大人の体力測定」『(株)メディカルトリビューン』

- 山次俊介ほか(2015)「高齢者の体力および生活活動の測定と評価」『(有)市村出版』

- スポーツ・青少年局参事官(体力つくり).“新体力テスト実施要項”.文部科学省.1999.

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/stamina/03040901.htm(参照 2025-6-20)

株式会社BE NOBLE 代表取締役、法政大学経営大学院特任講師、MBA(経営管理修士)

医療機関での勤務経験を活かし、ヘルスケア事業者の経営・集客支援、企業・法人向け健康経営支援事業を展開。

中小企業診断士/健康経営エキスパートアドバイザー/キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/鍼灸師/柔道整復師など、多岐にわたる資格を保有し、幅広い視点からクライアントの課題解決に取り組む。

【OFFICE CARE】 貴社の健康投資を支援!

企業の健康経営の導入や福利厚生の活用、従業員への健康投資をサポート。

従業員の健康予防・体調不良・病気による職場復帰まで“からだ”と“こころ” を「出張はりきゅうマッサージ」「メンタルヘルス対策」、職場に付随する悩みである「キャリア形成支援」をおこなっています。

”経営の視点””からだの視点””こころの視点”の3つの視点で効果的なサポートをしてますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。