職場における「腰痛」の予防・対策

職場での腰痛を予防しましょう!

Back pain prevention

腰痛は、休業4日以上の職業性疾病(労働災害)の約6割を占めるています。

厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を平成6年9月に策定し、重量物を取り扱う事業場などへの啓発・指導を行ってきました。さらに、平成25年6月に、適用範囲を福祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げるなど、改訂を行いました。

本記事では、指針の主なポイント、腰痛の発生が比較的多い作業についての対策をまとめたものです。

皆さまの事業所での腰痛予防対策に、ぜひ、お役立てください。

参考

腰痛とは?

Lower back pain

腰痛は肩こりと並び、日本人にとって身近な症状であり、国民を悩ませる代表的な症状の一つです。

ただし、腰痛は「症状」を指す名称であり、特定の「疾患名」ではありません。

そのため、腰痛の原因となる疾患はさまざまですが、腰の動作に関係しない痛みや改善しない痛みには注意が必要です。

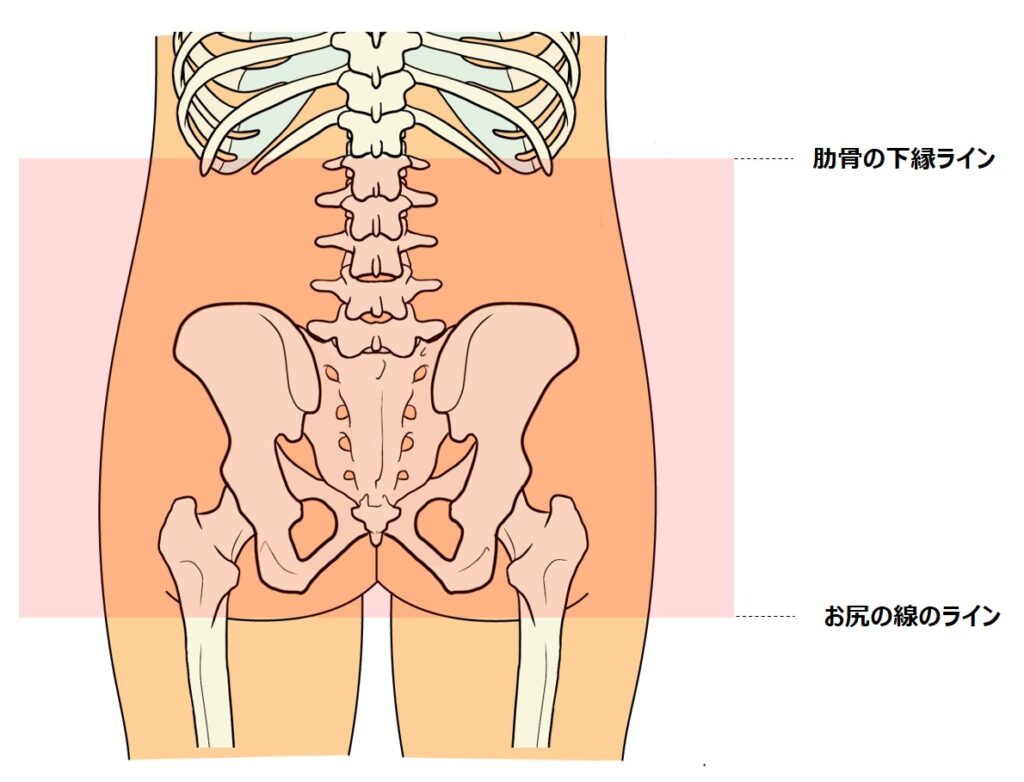

腰とは肋骨の下端からお尻の溝までの部位(図1)を指し、腰痛は少なくとも1日以上続く痛みを意味します。

腰痛には、下肢の痛みやしびれを伴う場合があり、診断や治療を考える際には痛みの部位に注意が求められます。

また、腰痛は痛みの発症期間によって、急性腰痛(4週間未満)、亜急性腰痛、慢性腰痛(3カ月以上継続)に分類されることが一般的です。

腰痛をおこす原因(疾患)

日本腰痛学会によると、腰痛は、椎間板、椎間関節、筋・筋膜等の脊柱を構成する数多くの解剖学的組織からだけでなく、神経や他内臓疾患、血管など様々な疾患・外傷により生じます(表1)。

| 分類 | 疾患名 |

|---|---|

| 脊椎と周辺運動器由来 | ● 脊椎腫瘍(原発性・転移性腫瘍など) ● 脊椎感染症(脊椎炎、脊椎カリエスなど) ● 脊椎外傷(脊椎骨折など) ● 腰椎椎間板ヘルニア ● 腰部脊柱管狭窄症 ● 腰椎分離すべり症 ● 腰椎変形すべり症 ● 代謝性疾患(骨粗鬆症、骨軟化症など) ● 脊椎変形(側弯症、後弯症、後側弯症) ● 非化膿性炎症性疾患(硬直性脊椎炎、乾癬性腰痛など) |

| 神経由来 | 脊髄腫瘍、馬尾腫瘍など |

| 内臓由来 | ● 腎尿路系疾患(腎結石、尿路結石、腎盂腎炎など) ● 婦人科系疾患(子宮内膜症) ● 妊娠 |

| 血管由来 | ● 腹部大動脈瘤 ● 解離性大動脈瘤など |

| 心因性 | うつ病、ヒステリー など |

ただし、表1に示すように、医師の診察や画像検査(X線やMRIなど)によって原因が特定できる腰痛(特異的腰痛)ばかりではなく、原因が厳密に特定できない腰痛(非特異的腰痛)や、痛みの要因が複雑な場合も少なくありません。

そこで、次に痛みの発生メカニズムについて説明し、腰痛に対する理解を深めていきます。

腰痛の8割は原因不明って本当?

「腰痛診療ガイドライン2012」では、”下肢症状や神経症状を伴わない腰痛の85%は病理解剖学的診断が困難である”と記載されています。この記述を基に、「腰痛の8割は非特異的腰痛(原因不明)」という表現が広まりました。

しかし、「腰痛診療ガイドライン2019(改訂第2版)」では、”腰痛の75%以上で診断が可能”と記載されています。

腰痛のメカニズム

腰痛は、腰部のさまざまな構造に異常や負担が生じることで発症します。

以下に、主な要因を構造別に分類して説明します。

これらの要因が単独または複合的に作用し、腰痛を引き起こします。

適切な姿勢の維持や筋力の強化、早期の診断と治療が、腰痛の予防と改善に重要です。

椎間関節

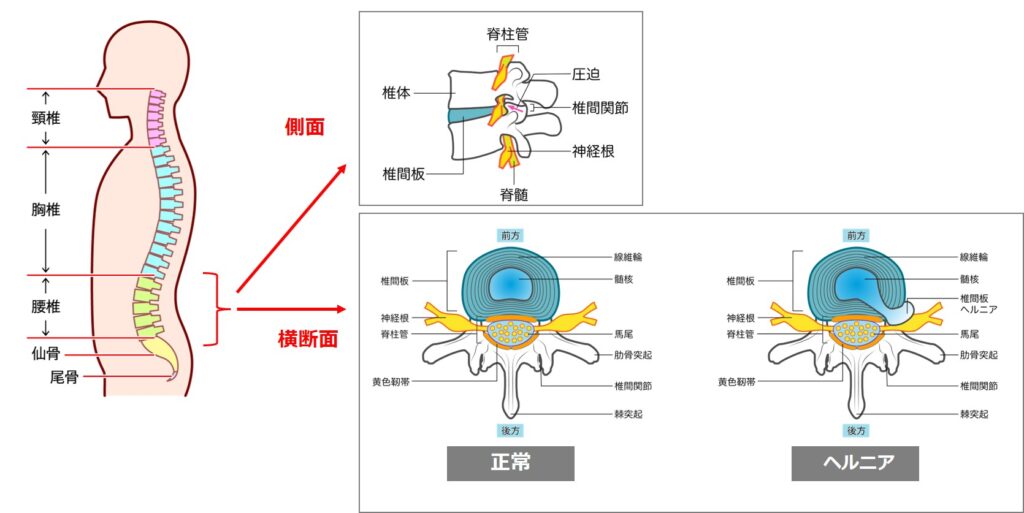

椎間関節は、脊椎の後方に位置し、脊椎の安定性と可動性を保つ役割を担っています(図2)。

加齢や過度の負荷により、椎間関節が変性すると、関節炎や関節の変形が生じ、腰痛の原因となります。

また、椎間関節の変形が進み、変形した骨が神経根を圧迫することで、下肢へのしびれを引き起こします。

椎間板

椎間板は、椎体間に位置し、衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています(図2)。

加齢や外傷により椎間板が変性すると、クッション機能が低下し、腰痛の原因となります。

特に、椎間板の線維輪に亀裂が生じ、内部の髄核が外に飛び出すと、椎間板ヘルニアとなり、神経を圧迫して痛みやしびれを引き起こします。

神経根

神経根は、脊髄から分岐して各部位へ信号を伝達する神経の根元部分です(図2)。

椎間板の変性や椎間関節の異常により、神経根が圧迫されると、腰痛や下肢のしびれ、痛みを引き起こすことがあります。

脊柱管

脊柱管は、脊髄や神経根を保護する管状の構造です(図2)。

加齢や椎間板の変性、靭帯の肥厚などにより脊柱管が狭くなると、神経が圧迫され、腰痛や下肢の症状を引き起こす脊柱管狭窄症となることがあります。

筋肉

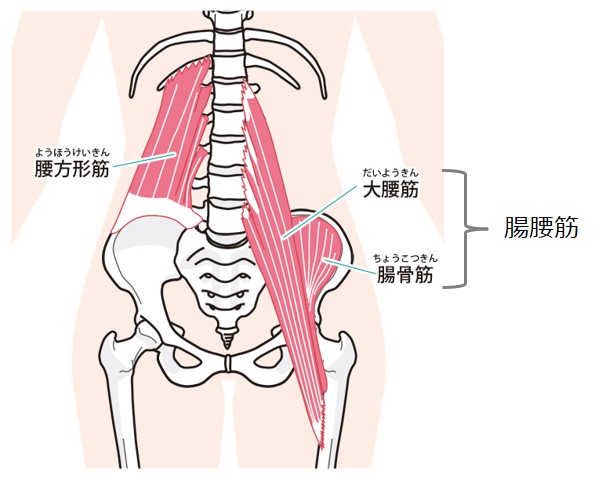

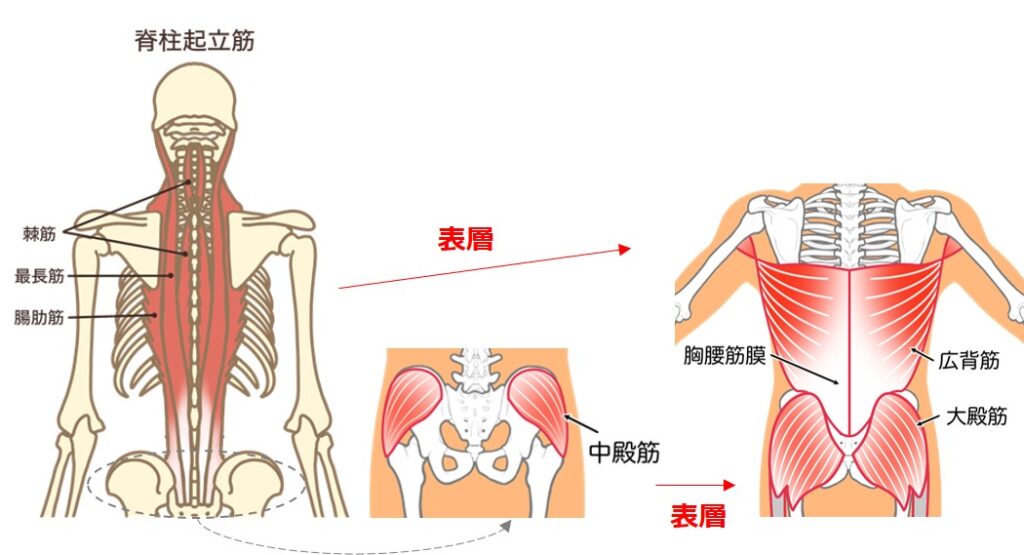

腰部の筋肉は、脊椎を支え、体の動きを助ける役割を持っています(図3・4)。

特に抗重力筋(腰部では、脊柱起立筋、大臀筋、腸腰筋)は姿勢を保つために働く筋肉のため、座ったり立ったりしている時など、無意識に姿勢を保つときに働いています。

筋肉の過度な緊張や疲労、筋力低下、または筋膜の炎症などにより、筋・筋膜性腰痛が発生することがあります。

長時間の不良姿勢や急な動作、過度な運動などが原因となり、筋肉に負担がかかると、腰痛を引き起こす可能性があります。

腰痛の発症と悪化に影響を与える要因

腰痛の発症や悪化の要因は多岐にわたり、「職業性腰痛」や「作業関連性腰痛」として職場環境に起因する場合もあります。

主な要因は以下の三つに分類され、それらが複合的に関与するケースが多いとされています。

1. 動作要因

- 重量物の頻繁な取り扱い

- 腰を深く曲げたりひねったりする動作

- 長時間同じ姿勢での作業

- 作業標準や安全マニュアルの欠如による不自然な姿勢

2. 環境要因

- 寒冷環境への曝露

- 長時間の全身振動(車両運転など)

- 乱雑な職場環境で安全な移動が困難

3. 個人的要因

- 慢性腰痛や既往症の存在

- 年齢や筋力の違い

- 十分な休息や仮眠の不足

- 機械・設備の使用が難しい

- 夜勤の多さや小休止の不足

4.心理・社会的要因

- 仕事の満足度の低さ

- 対人関係の不和

- ストレス

- 不適切な職場環境

これらの要因が絡み合うことで、腰痛の発症や症状悪化のリスクが高まります。

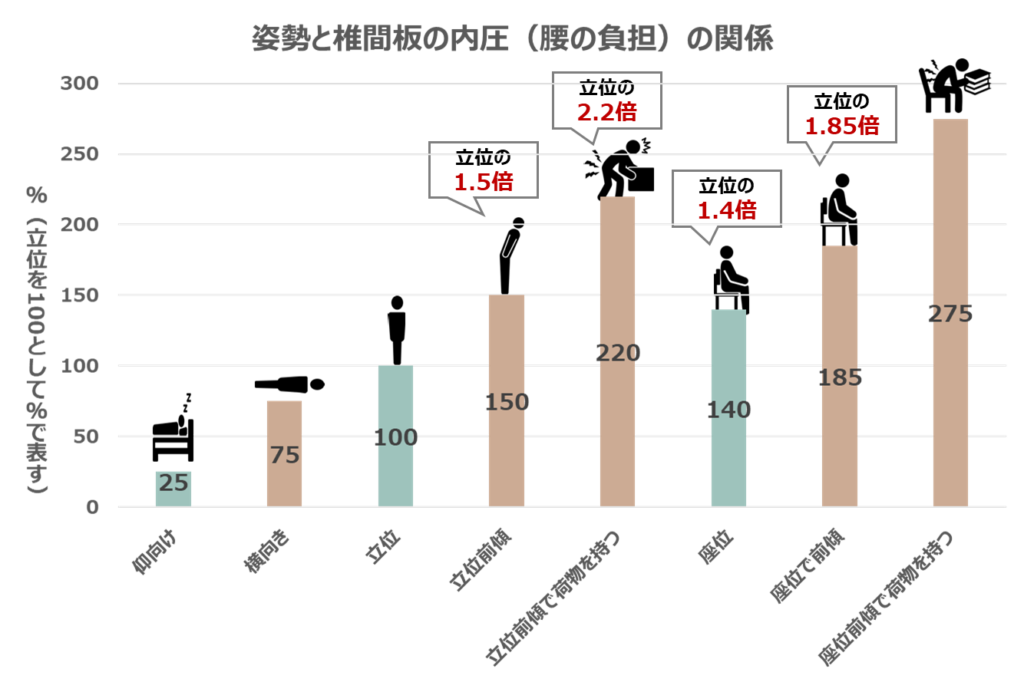

姿勢と腰への負担

背骨(脊柱)は、上から順に頚椎・胸椎・腰椎がゆるいS字カーブを描く形で構成されており、腰にあたる腰椎には常に大きな負担がかかっています。

姿勢を変えると腰への負担が変化するので、1日で座る時間が長い人や立ち仕事の人は特に注意しましょう。

職場での腰痛について

Workplace back pain

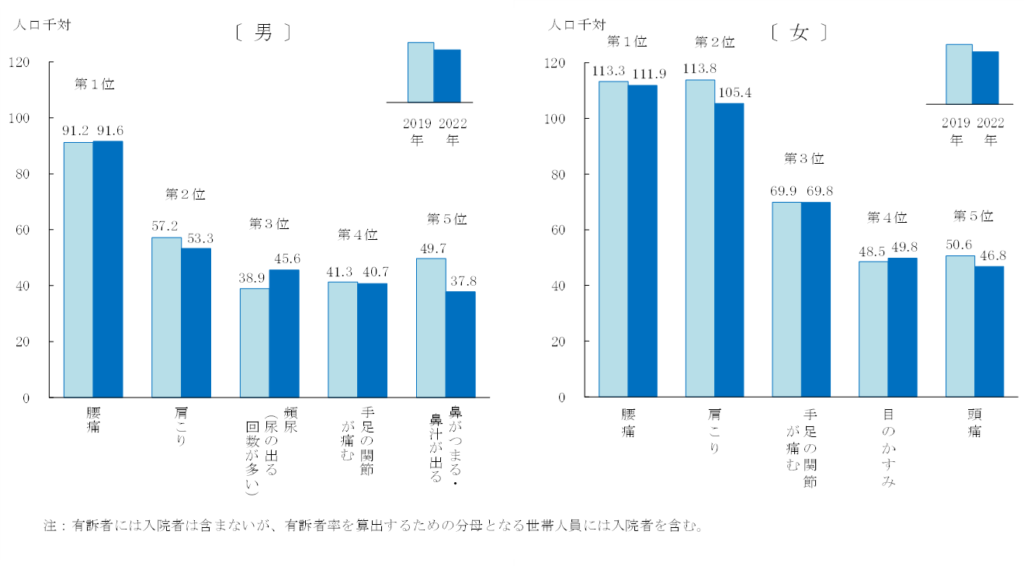

腰痛の自覚症状がある割合

厚生労働省の令和4年国民生活基礎調査では、病気・けがなどで自覚症状がある人の割合(有訴者率)で肩こりが総数1位(102.1)、男性1位(91.6)、女性1位(111.9)となっています。

総数1位、男性1位、女性2位の腰痛と並んで、まさに国民病と呼んでもよいでしょう。

図6は男女それぞれの1~5位、表2は総数・男女それぞれの20位までを示しています。

| 総数 | 男性 | 女性 | |

|---|---|---|---|

| 1位 | 腰痛:102.1 | 腰痛:91.6 | 腰痛:111.9 |

| 2位 | 肩こり:80.3 | 肩こり:53.3 | 肩こり:105.4 |

| 3位 | 手足の関節が痛む:55.8 | 頻尿(尿の出る回数が多い):45.6 | 手足の関節が痛む:69.8 |

| 4位 | 目のかすみ:43.4 | 手足の関節が痛む:40.7 | 目のかすみ:49.8 |

| 5位 | 頻尿(尿の出る回数が多い):38.8 | 鼻がつまる・鼻汁が出る:37.8 | 頭痛:46.8 |

| 6位 | 物を見づらい:36.8 | せきやたんが出る:36.8 | 便秘:43.7 |

| 7位 | 体がだるい:36.7 | 目のかすみ:36.6 | 足のむくみやだるさ:43.2 |

| 8位 | 手足のしびれ:36 | かゆみ(湿疹・水虫など):35.4 | 体がだるい:41.7 |

| 9位 | 鼻がつまる・鼻汁が出る:35.9 | 手足のしびれ:33.1 | 物を見づらい:41.3 |

| 10位 | 便秘:35.9 | 聞こえにくい:33 | 手足のしびれ:38.7 |

| 11位 | 聞こえにくい:35.2 | 物を見づらい:32 | もの忘れする:38.2 |

| 12位 | かゆみ(湿疹・水虫など):34.9 | 体がだるい:31.3 | 聞こえにくい:37.2 |

| 13位 | もの忘れする:33.5 | 耳なりがする:29.3 | 手足の動きが悪い:37.1 |

| 14位 | 頭痛:33.2 | もの忘れする:28.4 | 眠れない:35.2 |

| 15位 | せきやたんが出る:32.9 | 便秘:27.5 | かゆみ(湿疹・水虫など):34.4 |

| 16位 | 手足の動きが悪い:32 | 手足の動きが悪い:26.6 | 鼻がつまる・鼻汁が出る:34.1 |

| 17位 | 耳なりがする:31.4 | 眠れない:23.5 | 耳なりがする:33.3 |

| 18位 | 足のむくみやだるさ:31.2 | 息切れ:20.5 | 手足が冷える:32.6 |

| 19位 | 眠れない:29.6 | 頭痛:18.5 | 頻尿(尿の出る回数が多い):32.4 |

| 20位 | 手足が冷える:24.1 | 足のむくみやだるさ:18.4 | せきやたんが出る:29.3 |

指針の内容に触れていく前に、腰痛を感じている人の数、腰痛があることで職場における仕事のパフォーマンスに与える影響、業務上の腰痛発生の特徴・具体例について触れていきます。

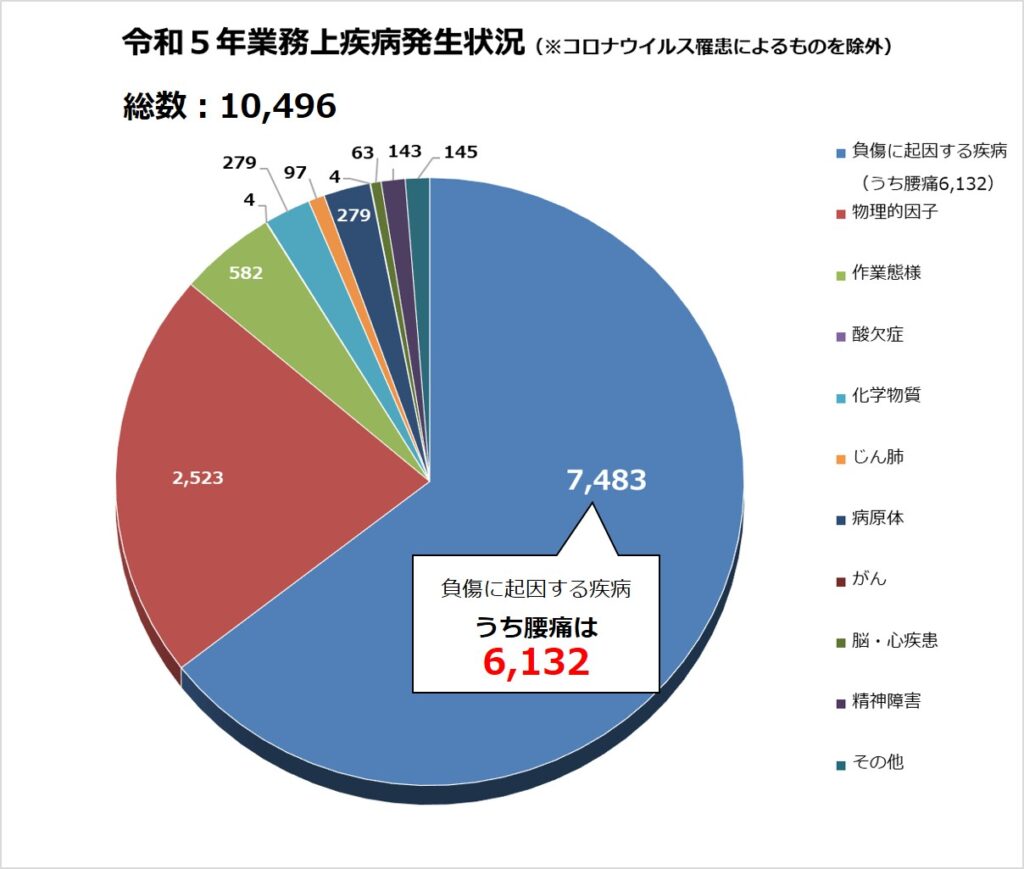

労働災害となる業務上疾病の腰痛の割合

厚生労働省の「令和5年業務上疾病発生状況等調査」によると、職場における腰痛は、休業4日以上の労働災害となる業務上疾病のうち最多の約6割を占めています。

また腰痛は、業務上疾病の基準を満たさない一般の勤労者にも多発しており、その多くが腰痛により仕事に支障を来していると言われています。

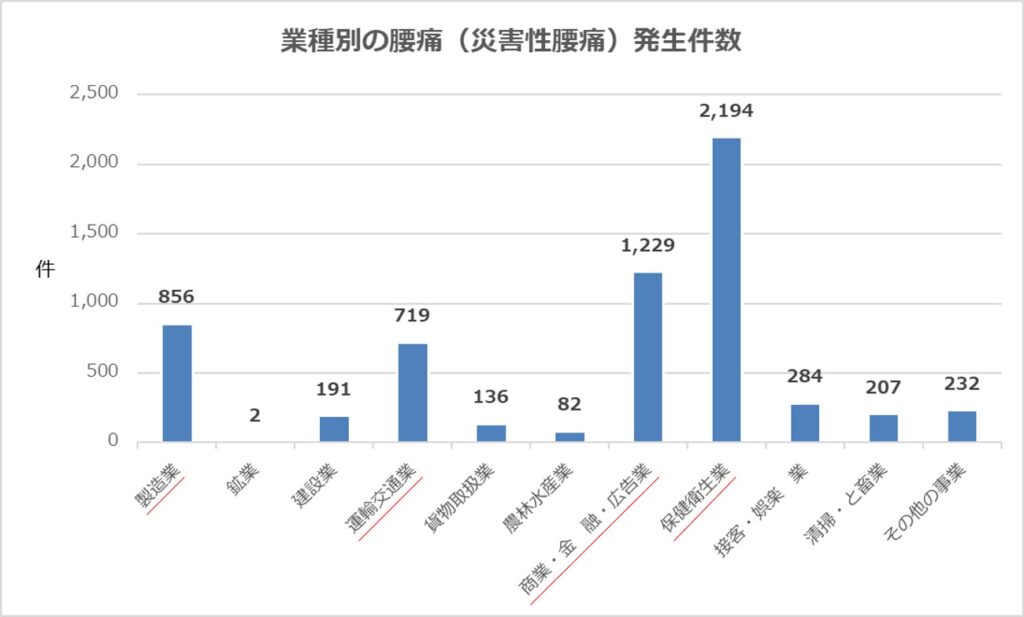

業種別の発生件数では、保健衛生業、商業・金融・広告業、製造業、運輸業の順で多くなっています。

保険衛生業

病院、クリニック、歯科医院、助産・看護業、介護施設、福祉施設、薬局、健康相談施設など

労働生産性(プレゼンティーズム)の低下

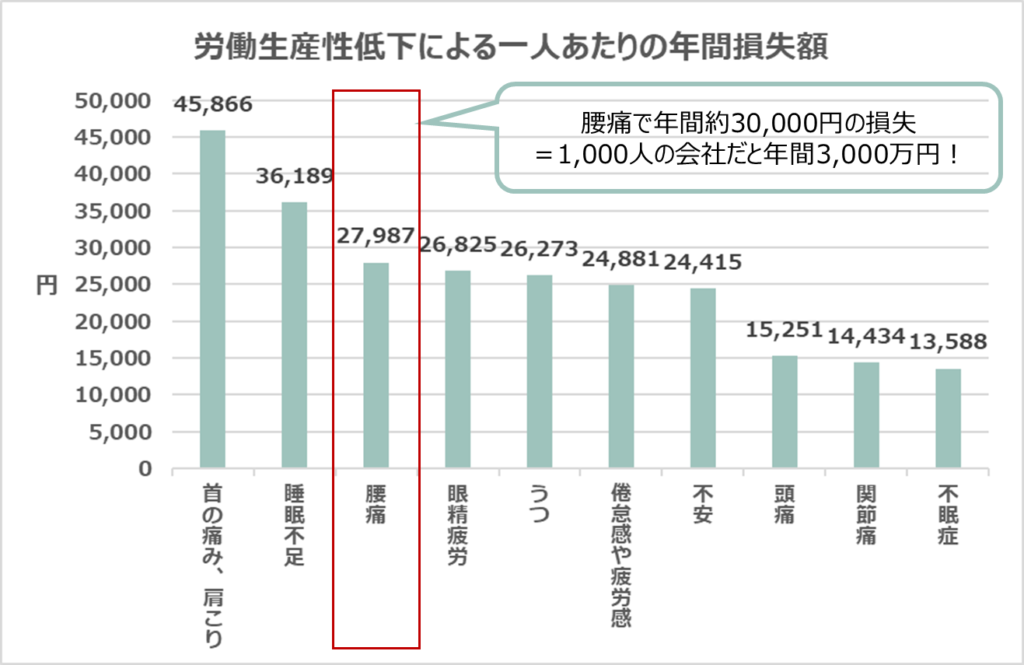

2018年に発表された国内の労働者の生産性を低下させる原因を調査した結果では、労働生産性低下による一人あたりの年間損失額は第1位が「肩こり」第2位が「睡眠不足」第3位が「腰痛」となっています。

尚、ここでいう労働生産性(プレゼンティーズム)の低下とは、会社に出勤はしているが、心身の不調によりパフォーマンスが上がらない状態によること。

※調査時の2014 年の平均為替レートで 1 米ドルは 105.9448円

業務上の腰痛発生の特徴

独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所は、平成30(2018)年及び令和元(2019)年において、全国の事業場から労働基準監督署に提出された労働者死傷病報告の結果を解析した「平成30年及び令和元年労働者死傷病報告における業務上腰痛の発生状況に関する報告書」によると業務上の腰痛発生には以下の特徴があることが分かっています。

- 休業 4 日以上をともなう業務上腰痛の10,208 件であり、平成 30 年は 5,043 件、令和元年は 5,165 件であった。

- 業種大分類別では、保健衛生業が 3 割超と突出して多く、次いで商業、製造業、運輸交通業と多かった。

さらに保健衛生業を業種中分類別にみると、社会福祉施設は全体の約2.5 割を占めており、介護労働者の腰痛が多発していた。 - 都道府県別では、就業者10 万人あたりでみると、佐賀県が最も多く、次いで岡山県、和歌山県及び鹿児島県と多かった。

- 発生月別では、気温の低い11 月~1月に発生が少なかった。

さらに業種大分類ごとにみると、保健衛生業と商業では年末に少なく、製造業と運輸交通業ではゴールデンウィークのある5月に少なかった。 - 発生曜日別では、休日明けの月曜日が約2割と最も多く、休日の日曜日が1割未満と最も少なかった。

- 発生時間別では、午前中の9~12時の時間帯において約4割の業務上腰痛が発生していた。

- 事業場規模別では、労働者数10-49人が最も多く、次いで100-299人が多かった。

業種中分類ごとにみると、社会福祉施設では 10-49 人が最も多く、医療保健業では300人以上が最も多かった。

産業医や衛生管理者の選任義務のない 10-49 人の事業場において業務上腰痛が多発していた。 - 性別では、就業者10万人あたりでみると、女性の方が男性に比べてわずかに多かった。

業種大分類ごとにみると、保健衛生業及び商業では女性が多く、製造業及び運輸交通業では男性が多かった。 - 年齢別では、就業者10万人あたりでみると、30代が最も多く、次いで20代が多かった。

- 起因物別では、起因物なしが約半数と最も多く、次いで荷姿の物、その他の起因物と多かった。

- 休業見込期間別では、2週間以内が約6割を占めており、また1か月を超える休業見込期間も一定数あった。

業種大分類及び業種中分類ごとにみても、同様の傾向であった。

職場でよくある腰痛発生(労働災害)の例

| 業種 | 年代 | 腰痛発生(労働災害)の例 |

|---|---|---|

| 各種⾷料品小売業 | 30代 | レジでお客様のカートのカゴが商品で山盛りで重そうであったため、レジ台越しに、カゴをカートから持ち上げようとしたところ、腰を痛めた。(休業10日(⾒込み)) |

| 各種⾷料品小売業 | 50代 | 袋詰めの業務を⻑時間前傾姿勢で⾏っていたところ、腰を痛めた。(休業4か⽉(⾒込み)) |

| 総合スーパー | 10代 | 商品を台⾞に載せ搬⼊していたところ、台⾞が⾜拭きマットにひっかかったため、それを乗り越えようと引っ張ったところ、バランスを崩し、腰を痛めた。(休業2か⽉(⾒込み)) |

| ホームセンター | 30代 | カゴ⾞から商品の品出しを⾏っていたところ、前屈みの状態で腰をひねったことで、腰を痛めた。(休業4日(⾒込み)) |

| 一般機械器具製造業 | 50代 | 荷物が入った箱を持ち上げようと、前のめりぎみで箱を持ち上げたところ、腰を痛めた。(休業2か⽉(⾒込み)) |

| ⾷料品製造業 | 40代 | ⾷料品が入ったバットを持ち上げて移動させようとしたところ、バットが予想より軽く、⼒んだ反動で腰を痛めた。(休業21日(⾒込み)) |

| ⾦属製品製造業 | 30代 | 製品を持って移動していたところ、バランスを崩し、転倒しそうになったはずみで身体をねじり、腰を痛めた。(休業30日(⾒込み)) |

| 化学工業 | 30代 | 原料袋を担ぎながら階段を上ったところ、腰を痛めた。(休業4日(⾒込み)) |

| 道路貨物運送業 | 60代 | 商品の積み込み作業で腰に違和感を感じていたが、休むほどの痛みではなかったので、そのまま⻑距離運転をしたところ、腰の痛みが増した。(休業6か⽉(⾒込み)) |

| 陸上貨物取扱業 | 30代 | 荷下ろし作業で、商品をパレットに載せる際に荷物を持ったまま腰をひねったため、腰を痛めた。(休業7日(⾒込み)) |

| 陸上貨物取扱業 | 40代 | 営業所内で、配送用のワゴンを中腰の姿勢で引いたところ、腰を痛めた。(休業14日(⾒込み)) |

| 保健・衛生業 | 50代 | ベッドのシーツ交換を行っていた際、ベッドの奥に体勢を伸ばそうとしたところ、バランスを崩し、腰を痛めた。(休業4日(⾒込み)) |

| 保健・衛生業 | 30代 | 入浴介助の際、車椅子からチェア浴椅子への移乗を介助したところ、腰部に強い痛みを感じた。(休業7日(⾒込み)) |

| 保健・衛生業 | 40代 | 高齢者通所介護施設におけるトイレ介助の際、腰痛を発症した。(休業10日(⾒込み)) |

※保険・衛生業には、高齢者介護施設、障害児者施設、保育所等の社会福祉施設、医療機関、訪問看護・介護、特別支援学校での教育等における看護・介護作業等が含まれます。

労働衛生管理体制の整備

Occupational health management system

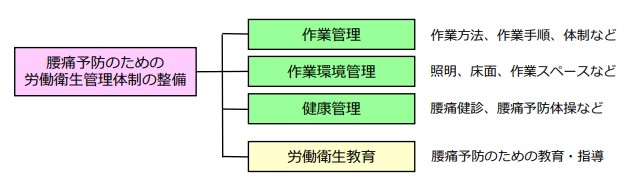

職場で腰痛を予防するには、労働衛生管理体制を整備した上で、作業・作業環境・健康の3つの管理と労働衛生についての教育を総合的・継続的に実施することが重要です。

また、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導入して、腰痛予防対策の推進を図ることも有効です。

作業管理

■自動化、省力化

腰に負担がかかる重量物を取り扱う作業、不自然な姿勢を伴う作業では、機械による作業の自動化を行う。

それが困難な場合は、台車などの道具や補助機器を使うなど作業者の負担を減らす省力化を行う。

■作業姿勢、動作

作業対象にできるだけ身体を近づけて作業する。

不自然な姿勢を取らざるをえない場合は、前屈やひねりなど、その姿勢の程度をなるべく小さくし、頻度と時間を減らす。

作業台や椅子は適切な高さに調整する。作業台は、ひじの曲げ角度がおよそ90度になる高さとする。

■作業の実施体制

作業時間、作業量などを設定する際は、作業をする人数、内容、時間、重量、自動化・省力化の状況などを検討する。

腰に過度の負担がかかる作業は、無理に1人ではさせない。

■作業標準の策定

作業の姿勢、動作、手順、時間などについて、作業標準を策定する。作業標準は、作業者の特性・技能レベルなどを考慮して定期的に確認する。

また、新しい機器・設備を導入したときにも、その都度、見直すようにする。

■休憩・作業量、作業の組合せ

適宜、休憩時間を設け、姿勢を変えるようにする。

夜勤や交代制勤務、不規則な勤務については、昼間の作業量を下回るよう配慮し、適宜、休憩や仮眠が取れるようにする。

過労を引き起こすような長時間勤務は避ける。

■靴、服装など

作業時の靴は、足に合ったものを使用する。ハイヒールやサンダルは使用しないこと。

作業服は、適切な姿勢や動作を妨げることのないよう伸縮性のあるものを使用する。

腰部保護ベルトは、個人ごとに効果を確認した上で、使用するかどうか判断する。

作業環境管理

■温度

寒い場所での作業は、腰痛を悪化、または発生させやすくするので、適切な温度を保つ。

■照明、作業床面、作業空間や設備の配置

作業場所などで、足もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。

転倒、つまずきや滑りなどを防止するため、凹凸や段差がなく、滑りにくい床面にする。

作業や動作に支障をきたさないよう、十分な作業空間を確保するとともに、適切な機器配置にする。

■振動

車両系建設機械の操作・運転などによる腰や全身への激しい振動、車両運転などによる長時間にわたっての振動を受ける場合は、座席の改善・改良などにより、振動の軽減を図る。

健康管理

■健康診断

腰に著しい負担がかかる作業に、常時、従事させる場合は、その作業に配置する際に、医師による腰痛の健康診断を実施する。

その後は、6カ月以内に1回、実施する。

■腰痛予防体操

ストレッチを中心とした腰痛予防体操を実施させる。

■腰痛による休職者が職場に復帰する際の注意事項

腰痛は再発する可能性が高いので、産業医などの意見を聴き、必要な措置をとる。

労働衛生教育

■労働衛生教育

重量物の取り扱い作業、同一姿勢での長時間作業、不自然な姿勢を伴う作業、介護・看護作業、車両運転作業などに従事する作業者に対しては、その作業に配置する際やその後、必要に応じて、腰痛予防のための労働衛生教育を実施する。

[教育内容]

・腰痛の発生状況、原因(腰痛が発生している作業内容・環境、原因など)

・腰痛発生要因の特定、リスクの見積もり(チェックリストの作成、活用方法など)

・腰痛発生要因の低減措置(発生要因の回避、軽減を図るための対策)

・腰痛予防体操(職場でできるストレッチの仕方など)

■心理・社会的要因に関する留意点

上司や同僚のサポート、腰痛で休むことを受け入れる環境づくり、相談窓口の設置など、組織的な取り組みを行う。

■健康の保持増進のための措置

腰痛予防には日頃からの健康管理も重要。

十分な睡眠、禁煙、入浴による保温、自宅でのストレッチ、負担にならない程度の運動、バランスのとれた食事、休日を利用した疲労回復・気分転換などが有効。

リスクアセスメント

Risk assessment

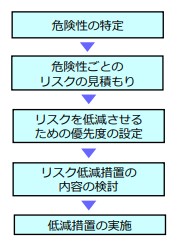

腰痛予防対策は、各作業におけるリスクに応じて、合理的・効果的な対策を立てることが重要です。

そのためには、作業の種類や場所ごとに、腰痛の発生に関与する要因についてリスクアセスメントを実施する必要があります。

リスクアセスメントとは、職場にある危険の芽を洗い出し、それにより起こりうる労働災害のリスクの大きさ(重大さ+可能性)を見積もり、大きいものから優先的に対策を講じていく手法です。

労働安全衛生マネジメントシステム

Occupational safety and health management system

労働安全衛生マネジメントシステム

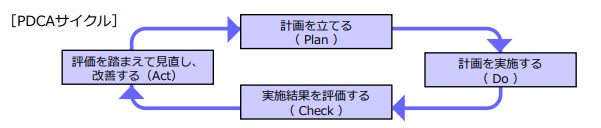

作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育を的確に組み合わせて総合的に推進していくためには、労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導入することが重要です。

リスクアセスメントの結果を基に、「計画を立てる(Plan)」→「計画を実施する(Do)」→「実施結果を評価する(Check)」→「評価を踏まえて見直し、改善する(Act)」という一連のサイクル(PDCAサイクル)により、継続的・体系的に安全衛生対策に取り組むことができます。

作業別 腰痛予防・対策

腰痛の発生が比較的多い作業については、個別の腰痛予防対策を示します。

1 重量物取り扱い作業

- 重量物の取り扱い作業については、機械による自動化や台車・昇降装置などの使用による省力化を図る。

(具体例)

自動車組み立て工程におけるベルトコンベアやサスペンション等の採用、機械組み立て工程におけるバランサーの採用、足踏式油圧リフターの採用等が挙げられる。

トラック等の貨物自動車を運転する労働者は、車両運転だけでなく、荷物の積み卸し作業も行うことが多い。

しかも、目的地等に到着した直後に荷物の積み卸し作業を実施するため、姿勢拘束という静的筋緊張から重量物の取扱いという動的筋緊張を強いられることとなる。

このように長時間の車両運転の直後に重量物を取扱うことは好ましくない。

このことから、事業者は、リフターなどの昇降装置や自動搬送装置などを有する貨物自動車を採用したり、ローラーコンベヤーや台車・二輪台車などの補助器具を用いて、重量物取扱いの自動化・省力化などに努めると共に、取扱い重量の制限や標準化、取り扱う重量物の測定や重量の表示・明示などに行い、労働者の重量物取扱いによる負担の軽減に努めること。 - 機械を使わず人力によってのみ作業をする場合の重量は、男性(満18歳以上)は体重のおおむね40%、女性(満18歳以上)は、男性が取り扱う重量60%程度とする。

- 荷物は、適切な材料で包装し、確実に持つことができるようにし、取り扱いを容易にする。重量はできるだけ明示する。

- 作業姿勢、動作は、できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くする姿勢をとることで、不自然な姿勢を回避しやすくなる。

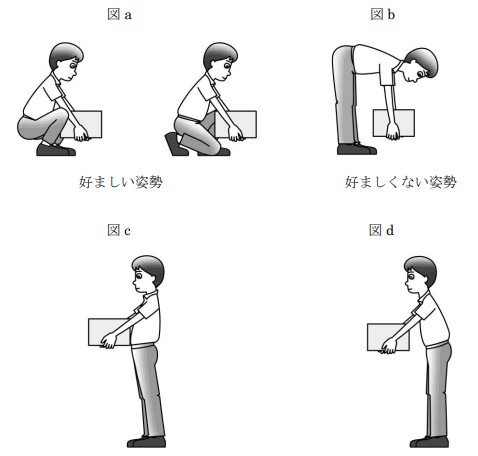

床面等から荷物を持ち上げる場合は、片足を少し前に出し、膝を曲げてしゃがむように抱え(図a)、この姿勢から膝を伸ばすようにすることによって、腰ではなく脚・膝の力で持ち上げる。

両膝を伸ばしたまま上体を下方に曲げる前屈姿勢(図b)を取らないようにする。ただし、膝に障害のある者が軽量の物を取り扱う場合には、この限りでない。

また、荷物を持ち上げたり、運んだりする場合は、荷物をできるだけ体に近づけるようにして(図c)、荷物と体が離れた姿勢(図 d)にならないようにする。

重量物を持ったまま身体をねん転させるという動作は、腰部への負担が極めて大きくなるため腰痛が発生しやすい。

身体のひねりを伴う作業を解消することが理想であるが、それが困難な場合には作業台の高さ、位置、配列等を工夫し、身体のひねりを少なくする。

その他

- 腰部保護ベルトの腹圧を上げることによる体幹保持の効果については、見解が分かれている。

作業で装着している間は、装着により効果を感じられることもある一方、腰痛がある場合に装着すると外した後に腰痛が強まるということもある。

また、女性労働者が、従来から用いられてきた幅の広い治療用コルセットを使用すると骨盤底への負担を増し、子宮脱や尿失禁が生じやすくなる場合があるとされている。

そのため、腰部保護ベルトの効果や限界を理解してもらい、柔軟な利用が求められる。 - 長時間の車両の運転から生ずる姿勢拘束による末梢血液循環の阻害や一時的な筋力調整不全が生ずることがあり、荷物の積み卸し作業に当たっては、運転直後に重量物を取り扱うことは好ましくない。

2 立ち作業

- 不自然な姿勢での作業とならないよう、作業機器や作業台は、作業者の体格を考慮して配置する。

- 腰椎にかかる力学的負荷は、立位姿勢より椅座位姿勢のほうが大きく、長時間立ったままでの作業を避けるため、他の作業を組み合わせる。

- 1時間に1・2回程度の小休止・休息を取らせ、屈伸運動やマッサージなどを行わせることが望ましい。

- 床面が硬い場合は、立っているだけでも腰に負担がかかるので、クッション性のある靴やマットを利用して、負担を減らすようにする。

- 片足置き台に、適宜、交互に左右の足を載せて、姿勢に変化をつけることは、腰部負担の軽減に有効である。

片足置き台は適切な材料で、安定性があり、滑り止めのある適当な大きさ、高さ、面積のあるものとする。

3 座り作業

- 椅子は、座面の高さ、奥行きの寸法、背もたれの寸法・角度、肘掛けの高さなど、作業者の体格に合ったものを使用させる。

- 不自然な姿勢での作業とならないよう、作業対象物は、肘を伸ばして届く範囲内に配置する。

- 床に座って行う作業は、股関節や仙腸関節(脊椎の根元にある関節)などに負担がかかるため、できるだけ避けるようにする。

4 福祉・医療分野等における介護・看護作業

- リスクアセスメントを実施し、合理的・効果的な腰痛予防対策を立てる。

- 人を抱え上げる作業は、原則、人力では行わせない。福祉用具を活用する。

- 定期的な職場の巡視、聞き取りなどを行い、新たな負担や腰痛が発生していないか確認する体制を整備する。

補足

リスクの回避・低減措置の検討及び実施について

- 対象者自身でできることの活用

対象者が労働者の手や身体、手すり等をつかむだけでも、労働者の負担は軽減されることから、予め対象者の残存機能等の状態を確認し、対象者の協力を得た介護・看護作業を行う。 - 福祉用具の利用

対象者の状態に合った福祉用具(スライディングボード、車イス、リフト)の積極的な利用 - 作業姿勢・動作の見直し

対象者を抱え上げずに移乗・移動はリフトやスライディングボード・シートの利用、不自然な姿勢での作業の回避、対象者に出来るだけ近づく、ベッド等の高さを腰部付近に調整、作業面が低い場合は椅子に腰かけるかベッドや床に膝をつく、正面で作業できるように体の向きを変える、手すりや手つきベルト等の補助具を活用して姿勢の安定を図る。 - 作業の実施体制

負担の大きい業務が特定の作業者に集中しないよう配慮 - 作業標準の策定

作業ごとに作成し、対象者別に、手順・福祉用具・人数・役割などを明記 - 休憩、作業の組合せ

交代で休憩できるよう配慮。他の作業とローテーションも考慮 - 作業環境の整備

温度・湿度の調整、十分な照明、段差の解消、作業スペースの確保など - 健康管理

適切な健康管理による腰痛発生リスクの早期把握、職場復帰時の措置など - 労働衛生教育

教育・訓練の定期的な実施。マニュアルの作成・整備

5 車両運転等の作業

- 建設機械、フォークリフト、農業機械の操作・運転による激しい振動、トラック、バス・タクシーなどの長時間運転では、腰痛が発生しやすくなるので、座席の改善、運転時間の管理を適切に行い、適宜、休憩を取らせるようにする。

- 長時間運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止や休息、ストレッチを行った後に作業を行わせる。

補足

リスクの回避・低減措置の検討及び実施について

- 運転座席の改善等

運転座席は、座面・背もたれ角度が調整可能、腰背部の安定した支持、運転に伴う振動の減衰効果に優れたものに改善されることが望ましい。

このような運転座席を導入することで、運転労働に伴う拘束姿勢や不安定な姿勢・動作の要因や振動の要因のリスクを低減することが可能となる。

また、運転作業開始前に操作性を配慮し、座面角度、背もたれ角度、座席の位置等の適正な調整を行わせることも重要となる。

振動減衰に優れた運転座席への改善やこうした構造を有する車両の採用ができない場合には、クッション等を用いて振動の軽減に努めること。 - 車両運転等の時間管理

長時間の車両運転等の作業に影響を与える要因は、総運転時間と一連続運転時間の長さである。

適宜、小休止・休息を労働者に取らせ、一連続運転時間の長さを適切に管理することが重要となる。 - 荷物の積み卸し作業

長時間の車両運転の直後に重量物を取扱うことは好ましくない。

長時間車両を運転した後に重量物を取り扱う場合、小休止・休息及びストレッチングを行った後に作業を行わせること。 - 構内作業場の環境の改善

・温度:寒冷ばく露は腰痛を悪化させ、又は発生させやすくするので、作業場内の温度を適切に保つこと。

また冬季の屋外では、防寒着の着用や暖房設備の設置に配慮すること。

・照明:作業場所、通路、階段等の形状が明瞭にわかるように、適切な照度を保つこと。

・作業床面:つまづきや転倒を防止するため、作業床面や通路の段差や凹凸をなくし、防滑性、弾力性、耐衝撃性、耐へこみ性に優れたものとすること

作業別 休憩時にできるストレッチ

Stretching you can do during breaks

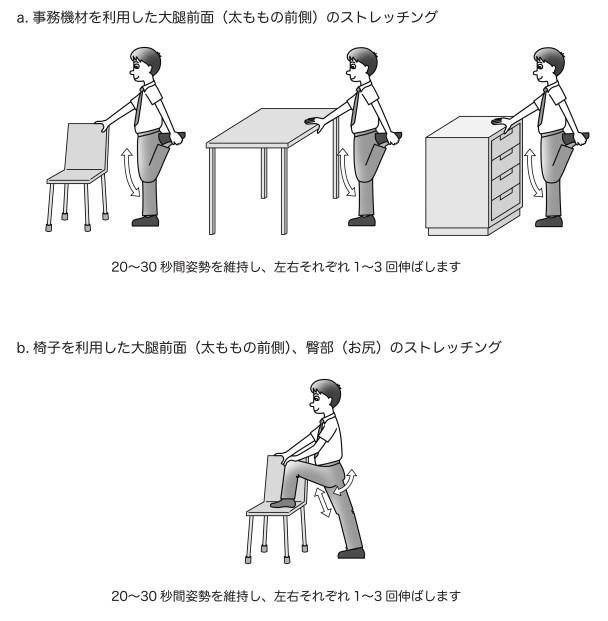

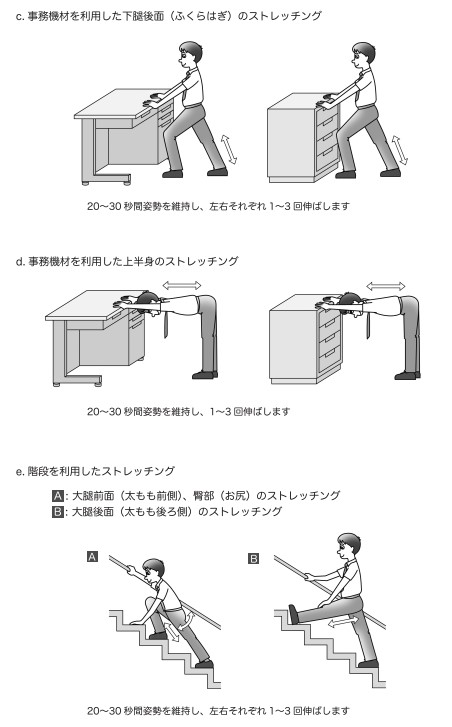

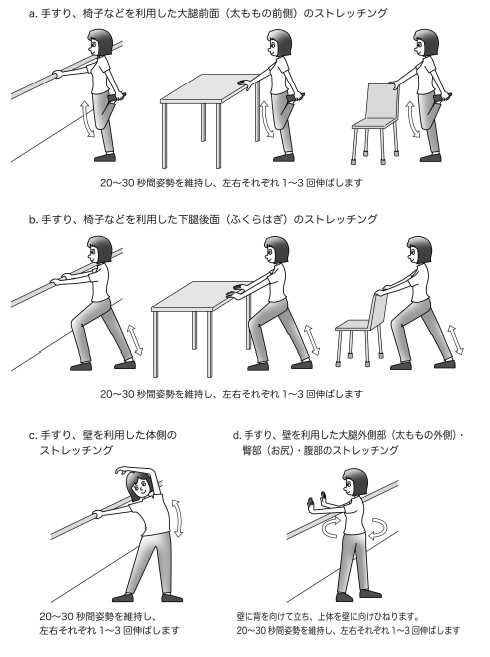

事務作業スペースでのストレッチ(例)

事務作業スペースでのストレッチ

事務作業をおこなう事務所には、机、ロッカー、椅子などがあります。それらをストレッチの補助道具として利用します。

尚、キャスター付きの椅子や腰を下ろす部分が回転する椅子が多く利用されていますが、これらの椅子は転倒の危険がありますので、利用を控えましょう。

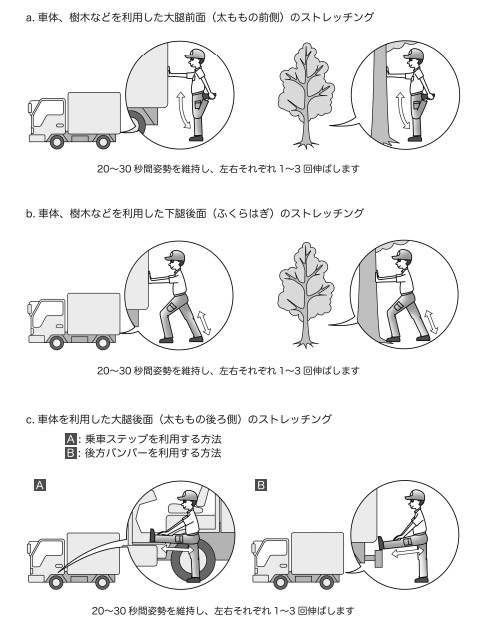

介護・看護作業等でのストレッチ(例)

廊下フロアなどでおこなうストレッチ

介護施設には手すり、テーブル、椅子、受付カウンターなどがあります。それらをストレッチの補助道具として利用します。

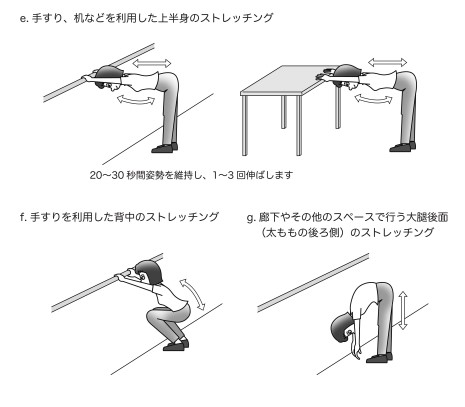

車両運転等の作業でのストレッチ(例)

屋外でおこなうストレッチ

車体や樹木などをストレッチの補助道具として利用します。

事業場の敷地やトラックステーションで実施し、実施前に安全の確認をしましょう。

また、公共物(ガードレール、標識等)をストレッチの補助道具として利用することは控えましょう。

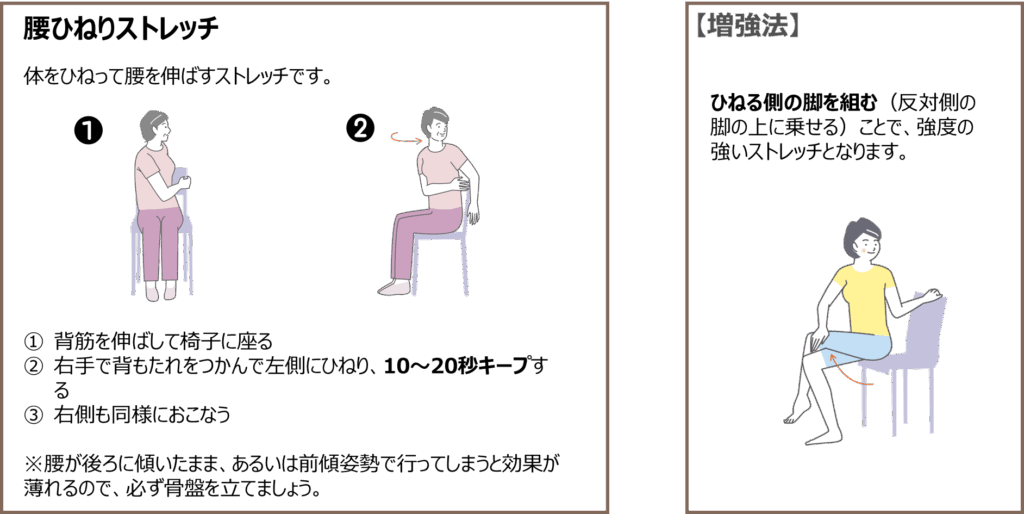

椅子をあればどこでもできるストレッチ・体操

腰ひねりストレッチ

慣れてきたら、ストレッチ効果の高い【増強法】も試してみましょう。

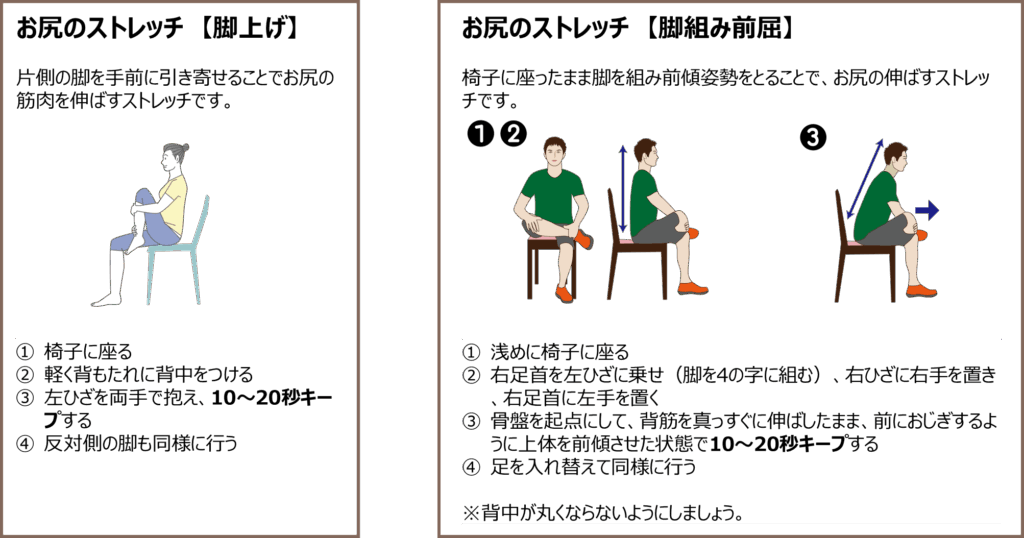

お尻のストレッチ(脚上げ、脚組み前屈)

お尻のストレッチ【脚上げ】は、お尻の真後ろの筋肉を、お尻のストレッチ【脚組み前屈】はお尻の後ろから外側の筋肉までを伸ばすことができます。

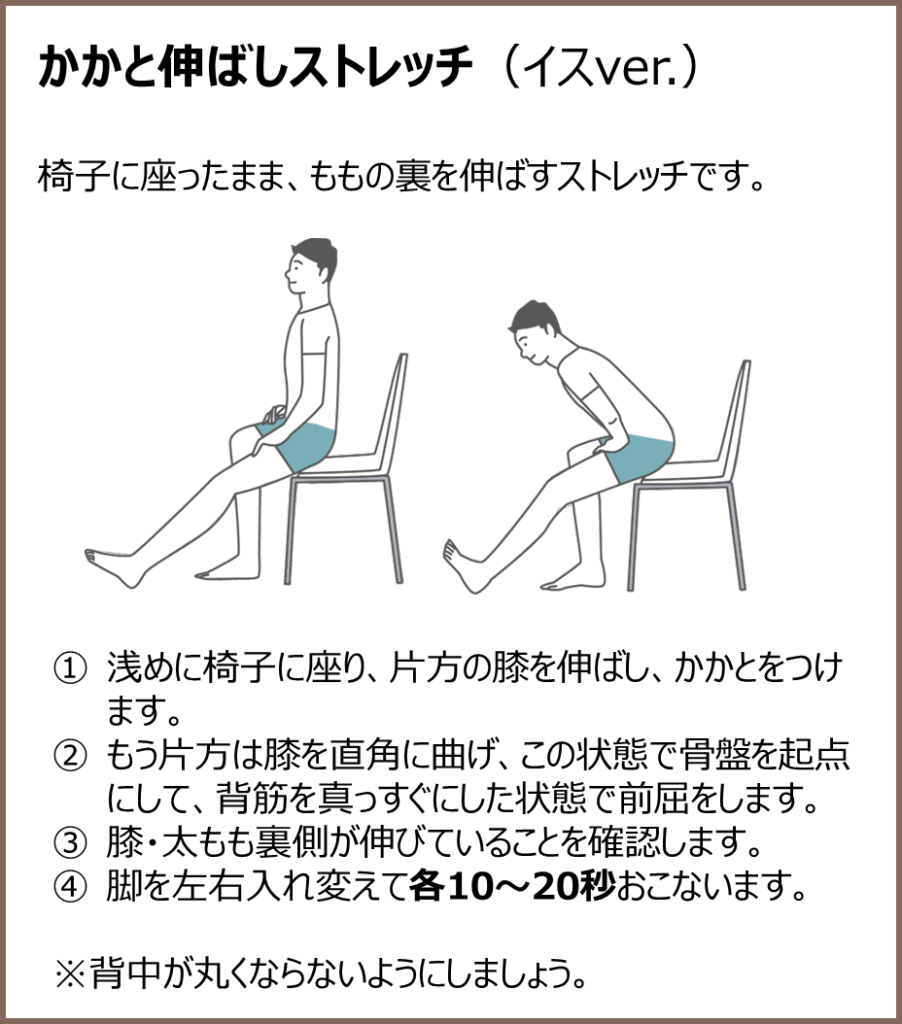

かかと伸ばしストレッチ

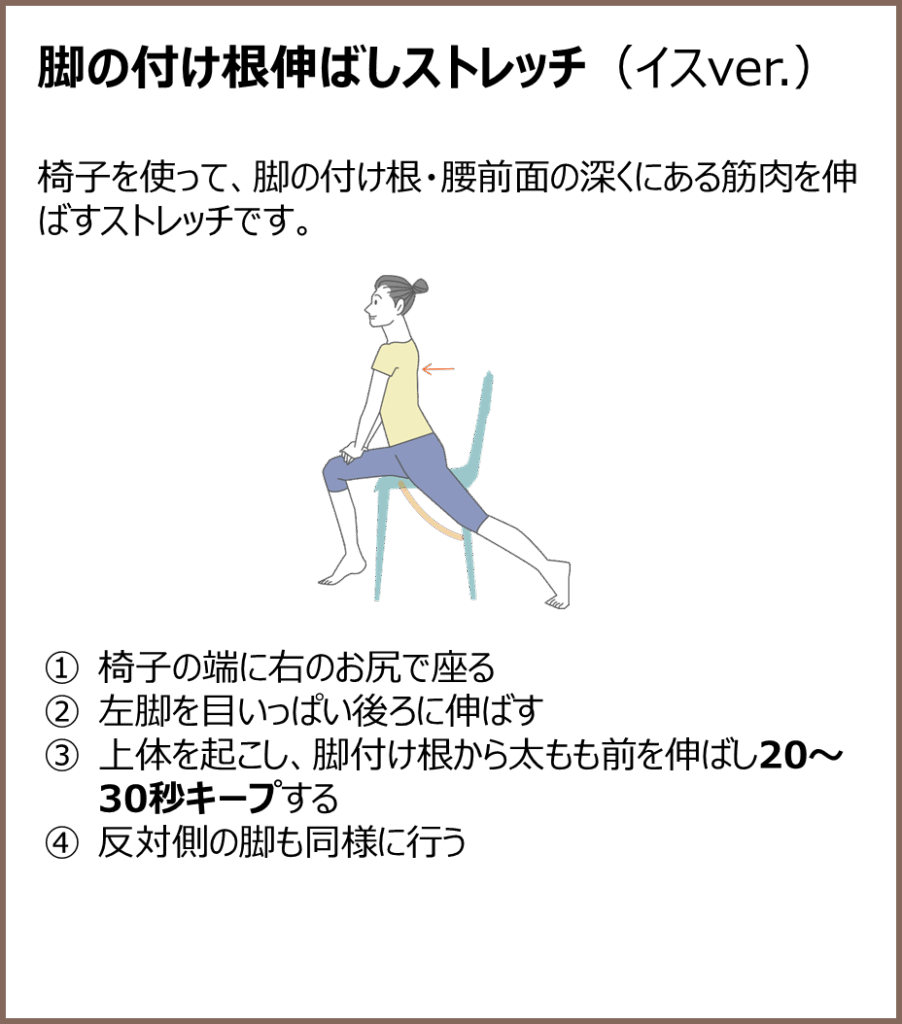

脚の付け根伸ばしストレッチ

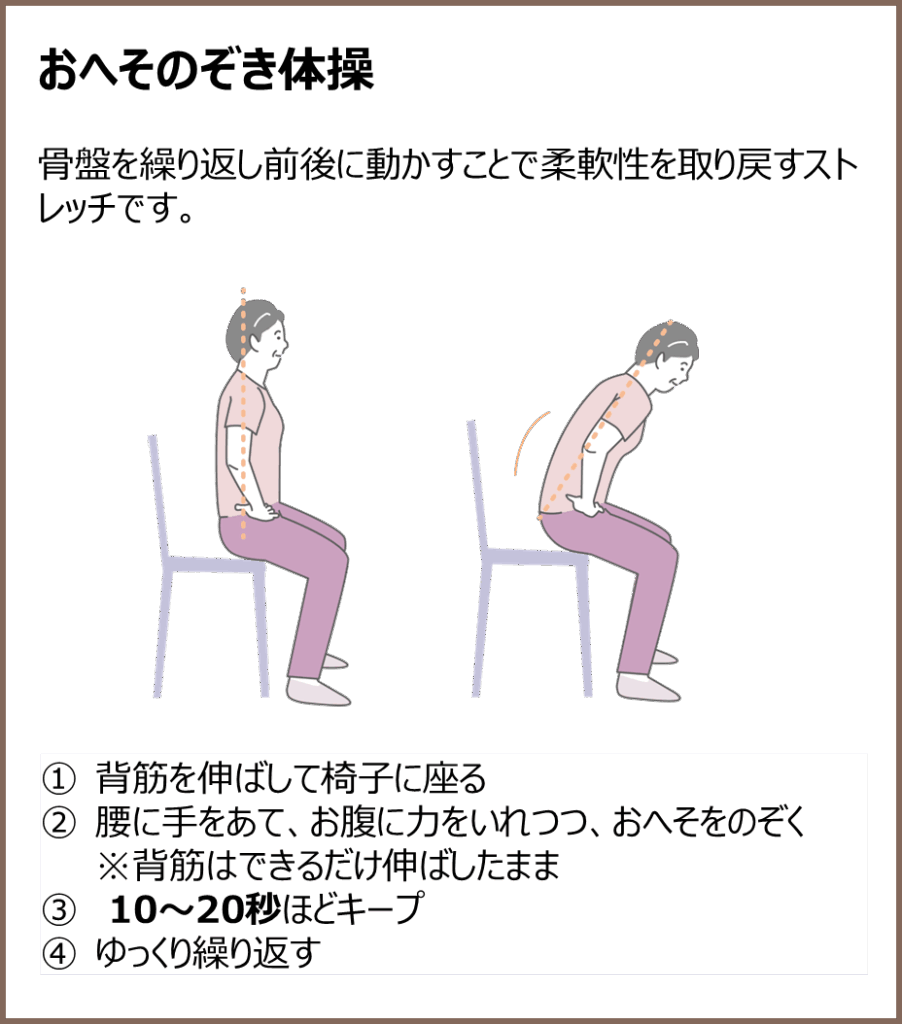

おへそのぞき体操

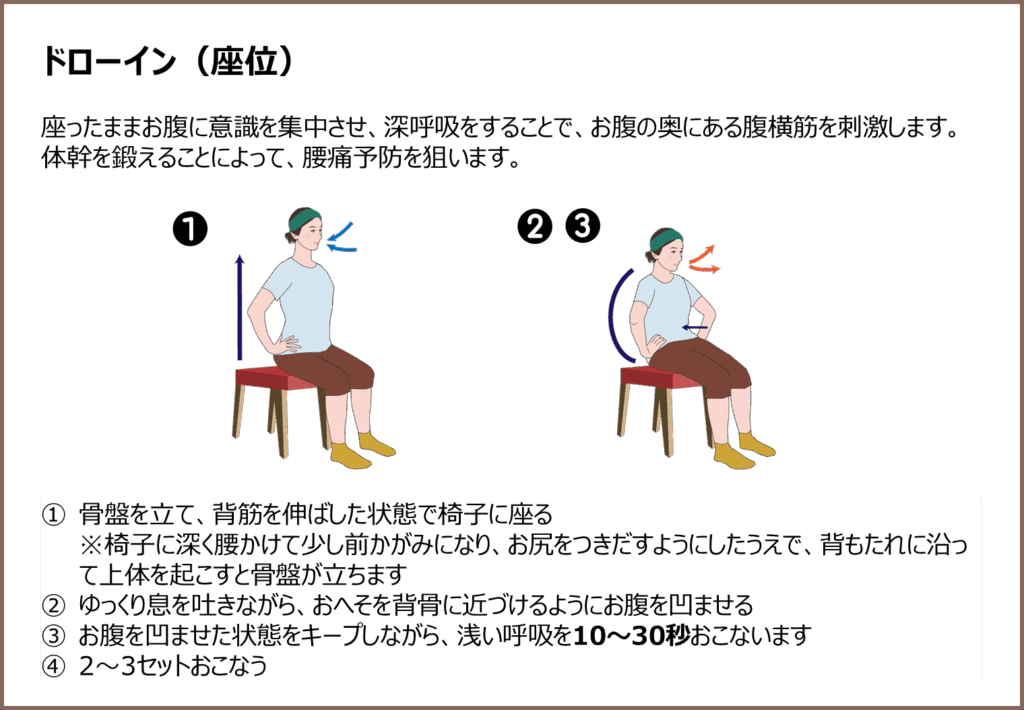

ドローイン

腰痛に効くツボ・マッサージ

Pressure points and massage for lower back pain

職場(オフィス)や自宅でも簡単にできるような、足のむくみやだるさに効く代表的なツボをご紹介していきます。

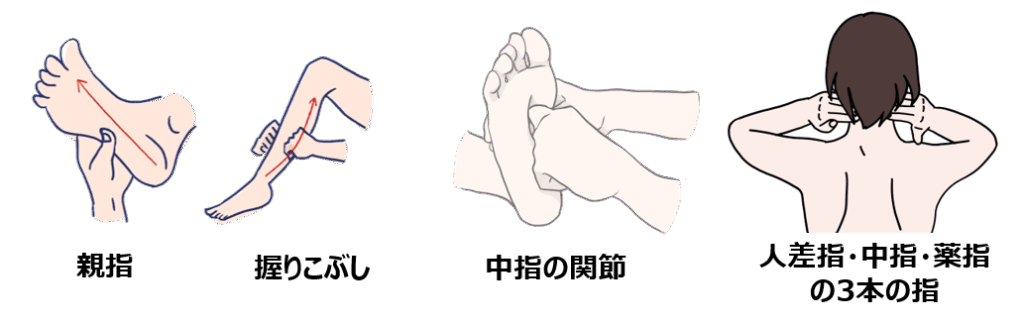

ツボの刺激方法は、以下の方法から、部位に合わせてやりやすい方法をで、押す、こする、揉む(ツボを押しながら、回して動かす)、叩く、温める、などをします。

また、痛ければ良いわけではないので、心地良いと感じる刺激量から始めてみましょう。

- [親指]または[人差指・中指・小指の3本の指]を使う。

- 握りこぶしを作って、[中指の関節]

- [握りこぶし]または[手の平の側面]

- [手の平]

- [ツボ押し棒などのマッサージグッズ]

ツボ刺激のポイント!

- 強さ:押してイタ気持ちいい程度の強さで、強く押しすぎないようにします。

- 呼吸:息を吐きながら押して、息を吸いながら押す力を緩めると効果的です。

- 時間:1つのツボで1分程度。

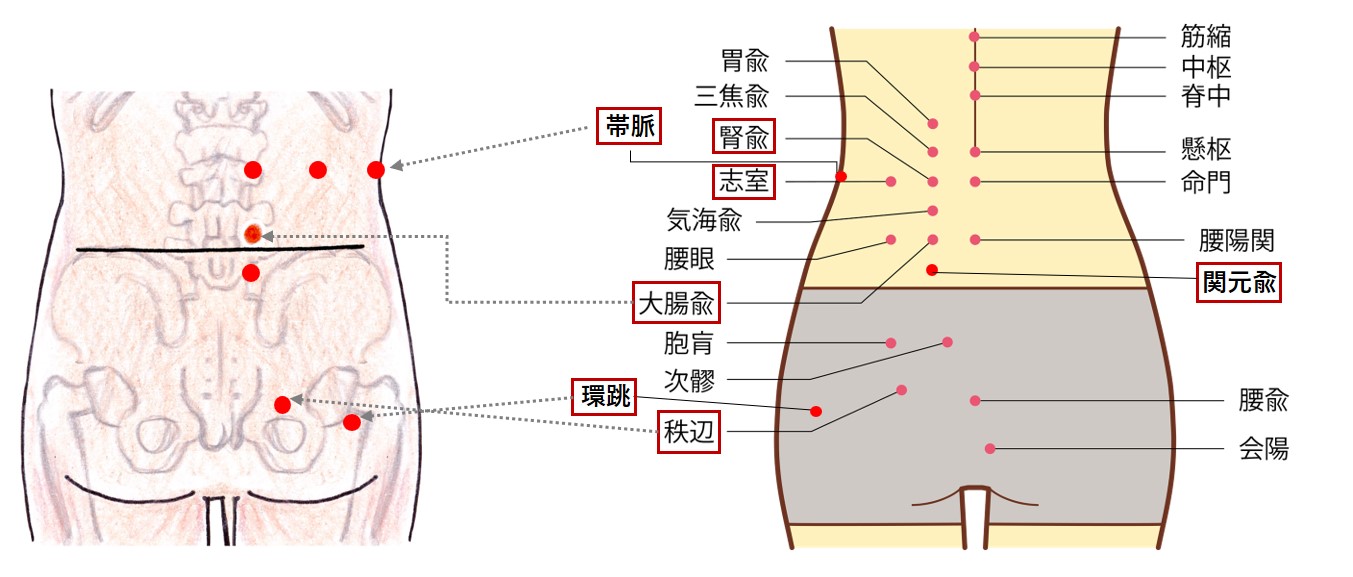

腰の痛みに効果的なツボ

- 腎兪(じんゆ):おへその高さから、腰の背骨から指2本分(人差し指と中指)外側の部位

- 大腸兪(だいちょうゆ):左右の骨盤の上端を結んだ線上から、腰の背骨から指2本分(人差し指と中指)外側の部位

- 関元兪(かんげんゆ):腰の背骨の一番下の突起と骨盤の間から、指2本分(人差し指と中指)外側の部位

- 志室(ししつ):おへその高さから、腰の背骨から指4本分(人差し指~小指)外側の部位(=腎兪から指2本分外側)

- 帯脈(たいみゃく):側腹部にある肋骨と骨盤上部の中央でおへそと同じ高さ

- 秩辺(ちっぺん):お尻の分かれ目の上端(仙骨)から指4本分(人差し指~小指)外側の部位

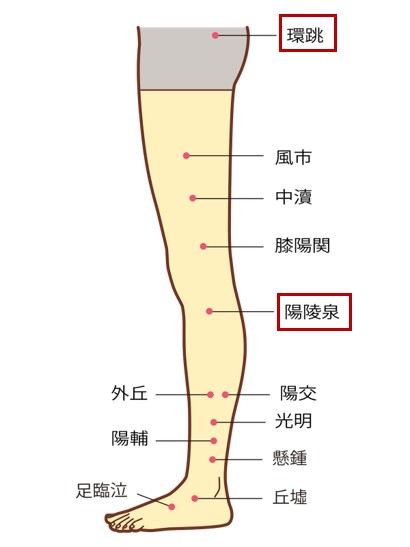

- 環跳(かんちょう):大腿骨の先端とお尻の分かれ目の上端を結ぶ線を3等分した外側1/3の部位でお尻が膨らんだ部位(別法:横向きに寝て足を深く曲げた時にできる足の付け根のしわの外側)

- 陽陵泉(ようりょうせん):膝下の外側にある骨の出っ張りのすぐ下のくぼみ

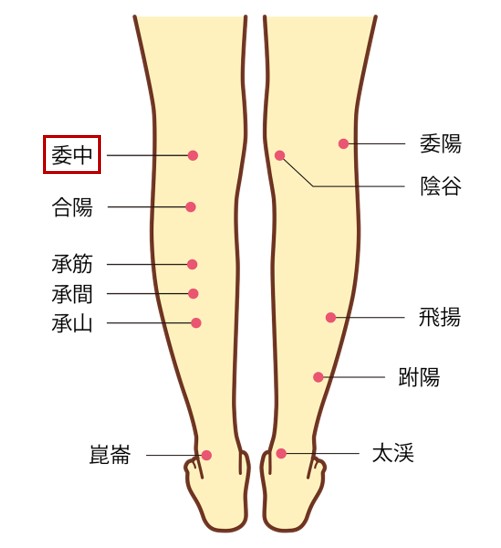

- 委中(いちゅう):膝の後ろの横ジワの中央

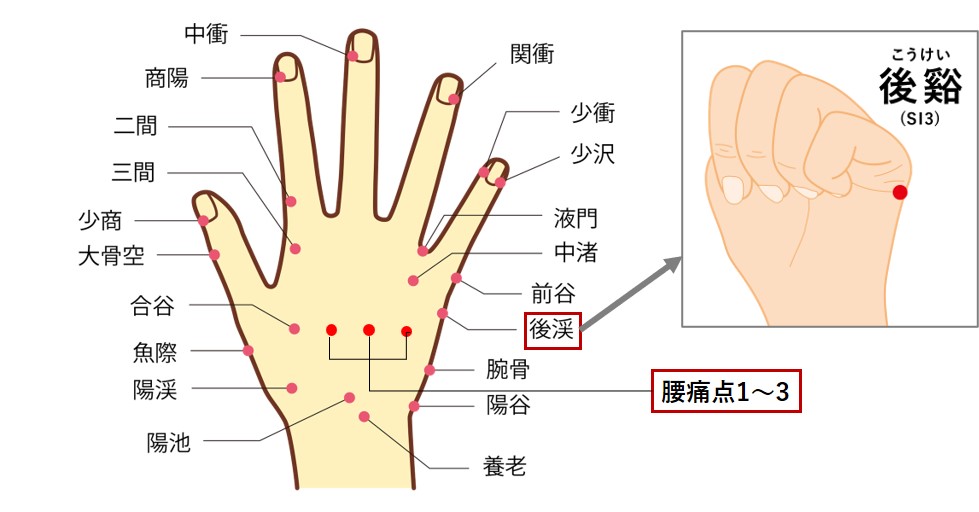

- 腰痛点(ようつうてん):手の甲側で、親指と人差し指の骨が交わる分かれ目にある陥凹している部位(腰痛点1)、人差し指と中指の間(腰痛点2)、中指と小指の間(腰痛点3)

※引用文献:西田晧一(2004)『東洋医学見聞録(上巻)』,医道の日本社. - 後谿(こうけい):小指の付け根の側面にある小さな骨の下にある陥凹部(手を握った時に出来る小指のシワの先端)

『働く治療室(Hataraku Treat)』

企業・法人のオフィスに弊社スタッフ(有国家資格者)が出張訪問し、社内で従業員への「施術(マッサージ・はりきゅう・整体)」をおこなうことで、体調不良・疲労・ストレスを解消し、ココロとカラダのもうひと頑張りをサポートします!

【OFFICE CARE】研修・セミナー

オフィスにおける健康リテラシー向上のため、健康管理や安全衛生のための研修・セミナーをおこなっております。

● VDT症候群の予防・対策

● 運動・ストレッチ・ツボ押し

● 体力測定・検査

● ライフスタイル

● メンタルヘルスケア など

最後に

Lastly

本記事では、指針の主なポイント、腰痛の発生が比較的多い作業についての対策について記載してきました。

腰痛は仕事はもちろん生活の質も著しく下げてしまいます。腰椎への負担は椎間板といわれるクッションへ負荷を与えて、腰の痛みはもちろん、ヘルニア発症による足のしびれなどにもつながっていきます。

腰部への負担は、2足歩行となった人類の宿命ともいわれており、ゼロにすることは困難ですが、日々の負担をを減らすための予防はいつでも実施できます。

そのためには、まず作業方法や作業環境を把握し、改善点を見つけて、少しでも早く従業員の負担を減らせるようすばやく適切な措置をとることが大切です。

従業員は平均寿命が長くなり、長く健康で働くことが求められ、企業は労働力の確保が必要となっている現状では、企業と従業員がともに力を合わせる必要があります。

快適な職場環境の構築により従業員の健康を守ることは、業務の効率や生産性を上げることにもつながり、事業にも良い影響を与えることが期待できるのではないでしょうか。

弊社では、企業向けの支援として「健康経営コンサルティング」「”健康経営優良法人”認定取得サポート」「補助金・助成金申請サポート」、従業員向けの支援として「出張はりきゅうマッサージ」「カウンセリングサービス(メンタルヘルスケア)」「キャリアコンサルティング(キャリア形成支援・能力開発)」「各種研修・セミナー」をおこない、オフィスでの健康的な働き方を支援しております。

ご興味のある方、是非お気軽にお問合せください

株式会社BE NOBLE 代表取締役、法政大学経営大学院特任講師、MBA(経営管理修士)

医療機関での勤務経験を活かし、ヘルスケア事業者の経営・集客支援、企業・法人向け健康経営支援事業を展開。

中小企業診断士/健康経営エキスパートアドバイザー/キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/鍼灸師/柔道整復師など、多岐にわたる資格を保有し、幅広い視点からクライアントの課題解決に取り組む。

【OFFICE CARE】 貴社の健康投資を支援!

企業の健康経営の導入や福利厚生の活用、従業員への健康投資をサポート。

従業員の健康予防・体調不良・病気による職場復帰まで“からだ”と“こころ” を「出張はりきゅうマッサージ」「メンタルヘルス対策」、職場に付随する悩みである「キャリア形成支援」をおこなっています。

”経営の視点””からだの視点””こころの視点”の3つの視点で効果的なサポートをしてますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。